새빨갛게 화룡점정을 찍은 홍매화의 혹

큰사진보기

|

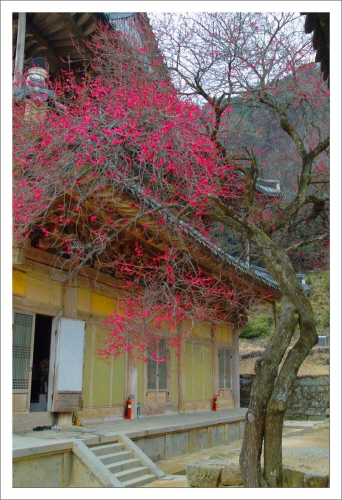

| ▲ 화엄사 각황전과 역사를 함께하는 홍매화는 수령 300년이 넘은 나무다 |

| ⓒ 최오균 |

관련사진보기 |

화엄사를 붉게 물들인 붉은 홍매화 한 그루. 마치 두 다리를 꼬듯이 서 있는 홍매화의 자태는 요염하기까지하다. 각황전과 원통전, 나한전 사이에 자리 잡은 홍매화는 1699년 계파 스님이 임진왜란으로 폐허가 된 장륙전 자리에 각황전을 완공한 뒤에 기념으로 식수를 했다고 전해지고 있다.

이런 사연으로 수령 300년이 넘은 홍매화는 '장륙화丈六花'라고 불리기도 하며, 다른 홍매화보다 꽃이 검붉어 흑매화로 불리기도 한다.

화엄사에는 천연기념물이 둘이 있는데 하나는 홍매화 나무이고, 또 하나는 지장암에 있는 수령 300년의 올벚나무이다. 홍매화는 화엄사의 심벌과도 같은 나무다.

홍매화는 봄을 알리며 화사하게 피어나면서 이 풍진 땅에 평화와 봄을 노래하고 있다.

백두대간의 마지막 지맥인 노고단의 봉우리가 가대한 파도처럼 흘러내리다 멈춘 길상봉 아래 자리한 화엄사는 웅장한 건축미가 일품이다.

큰사진보기

|

| ▲ 두 다리를 꼬고 있는 듯 서 있는 홍매화는 요염하게 보이기까지 한다. |

| ⓒ 최오균 |

관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 화엄사 홍매화는 다른 매화보다 검붉어 흑매화라 부르게도 한다. |

| ⓒ 최오균 |

관련사진보기 |

일주문을 거쳐 금강문, 천왕문, 보제루까지 일직선으로 이어지는 직선형의 진입공간은 웅장한 건물들이 각도를 조금씩 달리하며 배치되어 있다. 절집에 점점 발려 들어가듯 따라가다 보면 어느 듯 넓은 절 마당에 이른다.

절 마당에서 고개를 들어 보면 웅장한 지리산 봉우리가 뭉실뭉실 춤을 추듯 드러나 보인다. 그 산세에 조금도 위축됨이 없이 사방에 당당한 건축물들이 화엄세계를 이루고 있다.

눈 아래에는 바람에 펄럭이는 여인의 옷고름처럼 섬진강 줄기가 은은하게 흘러가고 있다. 이중환의 <택리지>에 보면 나라 안에서 가장 기름진 땅이 구례라고 한다. "남해에 가깝고 기후가 따뜻하며 산속에는 대가 많고 감과 밤도 많아서 가구는 사람이 없어도 저절로 열매가 열려 사람이 살기에 좋다"는 곳이 구례라는 것.

예부터 이 땅의 사람들은 무엇보다도 예를 숭상했는데, 백제시대 서로 원수처럼 지내던 두 신하가 이곳에 귀양을 와 서로 예를 갖추었다하여 구차례(仇次禮)란 이름을 얻었고, 다시 예를 구한다 하여 구례(求禮)라는 지명이 되었다고 한다.

화엄사는 554년 신라 진흥황 5년에 인도에서 온 승려 연기조사가 세웠고, 선덕여왕 11년에 자장율사가 중창했으며, 통일신라시대에 의상대사가 각황전의 전신인 장륙전을 짓고 건물의 벽을 화엄석경(華嚴石經)으로 장엄했다고 한다.

그러나 화엄사는 임진왜란을 거치며 모두 잿더미가 되었고, 인조 때 벽암선사와 숙종 때 계파선사가 다시 지금의 모습으로 건축했다고 한다. 화엄사에서 가장 눈길을 끄는 건물은 국보 67호인 각황전이다. 각황전은 우리나라 목조 건물 가운데 가장 큰 법당이다. 정면 일곱 칸, 측면 다섯 칸, 2층으로 이루어진 각황전은 안에서 보면 툭 터진 통층으로 장엄하기 이를 데 없다.

처음에는 장륙전이었으나 숙종 때 중창하면서 각황전이란 이름을 하사 받아 그대로 쓰고 있다. 각황전을 더욱 빛내게 하는 나무가 바로 이 홍매화이다. 만약에 홍매화가 없었더란 얼마나 삭막하겠는가! 나무 한그루가 이토록 사찰의 분위기를 바꾸어 놓고 있다.