| 인천의 국악 이야기는 다른 문화·역사에 비해 덜 알려진 편이다. 인천시민들의 가슴속에서 울고 웃고, 신명나게 놀았던 인천국악의 숨은 이야기들을 연재한다.[기자말] |

1981년 4월 1일, 인천시립무용단과 인천시립합창단이 창단됐다. 당시 인천의 시립예술단체는 인천시립교향악단(김중석 지휘)이 유일했다. 인천시립무용단의 창단은 다소 때늦은 감도 있다. 인천에는 이미 무용전공자와 무용애호가가 상당수 존재했다.

1950년대 인천에 무용학원이 생겨났고, 1960년대에 많은 무용소녀들이 성장을 했다. 1970년대 그들은 서울을 포함해서 여러 곳에서 이름을 날렸다. 만약 인천시립무용단이 보다 일찍 생겨났다면, 인천에서 성장한 무용소녀들이 인천을 기반으로 더 큰 활동을 할 수 있었으리라.

인천의 많은 무용학원 중에서도, 타 지역의 무용인들에게도 이름이 익숙한 무용학원이 있다. '국제무용예술학원'(내동 6번지)이다. 국제무용학원은 '축현학교' 위, '자유공원 올라가는 길 왼쪽'으로 통했던 곳에 위치했고, 당시 꽤 유명했던 학원이다.

여기서 배출한 많은 무용가는 서울은 물론이요, 다른 지역의 무용단에서 단원으로 활동했다. 무용교사로부터 대학교 무용과 교수까지 다양하다. '한국무용의 대모'라 할 김매자 명무(창무예술원 예술감독)를 비롯해서, 출중한 무용가들을 여기서 가르치고 길러냈다. 이화여대를 비롯해 국내의 많은 대학에서 무용 전공을 한 사람 중에는, 국제무용예술학원 출신이 많다.

"피가 도는 사랑의 인천으로 만들겠다"

큰사진보기

|

| ▲ 인천시립무용단 초대 예술감독 이영희. 부산출신으로 인천에서 일찍이 "국제 무용학원"을 통해서 많은 인천의 무용소녀를 배출했다. 그녀는 현재 활동중인 현역이다. |

| ⓒ 윤중강 | 관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 인천직할시 승격 경축예술제. 지휘 김중석. 직할시 승격에 발맞추어 창단한 인천시립합창단과 인천시립무용단의 공식 첫 무대다. |

| ⓒ 윤중강 | 관련사진보기 |

인천시립무용단의 창단은, 인천의 직할시 승격과 관계가 깊다. 직할시로서의 문화적 위상을 생각하면서, 서울이나 부산 등에 뒤지지 않겠다는 심리가 있었다. 시립무용단의 초대단장인 이영희는 어떤 사람인가? 부산출신인데, 인천과의 인연도 깊다.

그는 국제무용예술학원에서 오랜 기간 인천의 많은 무용소녀를 길러냈다. 무용의 기본기 및 무용인의 철학을 중시하면서 다수의 무용가를 길러낸 그가, 인천시립무용단의 초대 안무가가 된 것은 당연한 일인지 모른다.

인천시립무용단은 인천시민회관(남구 주안동 244번지)에 위치했다. 창단된 첫 해에는, 인천시립교향악단의 정기연주회의 성격을 띠기도 한 '인천직할시 승격 경축예술제'(1981년 6월 30일 인천시민회관)에 참가하면서 인지도를 높였다.

큰사진보기

|

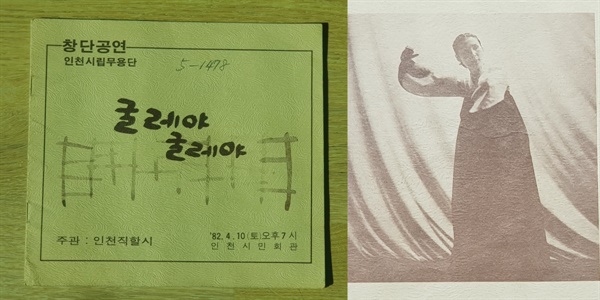

| ▲ 왼쪽은 인천시립무용단 창단공연 "굴레야 굴레야" 팸플릿??. 오른쪽은 창단공연 "굴레야 굴레야" 중 이영희의 솔로 장면?. |

| ⓒ 윤중강 | 관련사진보기 |

창단된 지 1년 만에, 인천시립무용단은 자신들의 브랜드 공연을 만들어냈다. 1982년 4월 10일 인천시민회관에 오른 창단 작품 '굴레야 굴레야'는 다시 보고픈 수작이다.

인천시립무용단의 창단은 '인천의 무용인들과 무용을 사랑하는 많은 사람의 숙원이 이루어진 경사'라고 하면서, 인천을 '피가 도는 사랑의 인천'으로 만들겠다는 이영희 예술감독의 열정이 느껴진다.

이 작품은 생명과 잉태, 번뇌와 평안 등 다소 무거운 작품이나, 삶과 죽음 사이라는 '굴레'에 존재하는 인간에 대해 무용을 통해서 철학적 질문을 던진 작품이다. 호평을 받은 작품은 그해 12월 12일 서울 국립극장에서 다시 다듬어져서 공연됐다. 이를 통해서 인천시립무용단의 존재감을 전국에 널리 알렸다.

초창기 인천시립무용단의 작품 중 주목할 만한 건 '인천말뚝이'(1983년 4월 14일 인천시민회관)이다. 인천시립무용단이 오래도록 인천에 정착하면서 무용과 탈춤을 교육한 전통예술인과 한 무대를 합동으로 꾸몄다는 점 때문이다. 특별출연의 형태로 당시 인간문화재 박동신(피리)을 비롯해서, 지관용, 김정순, 김실자 등이 출연했다. 박동신과 지관용은 우리나라 민속음악(굿음악)의 대가이다. 김정순과 김실자는 인천무용의 산증인이다.

이들은 민천식(1898~1967)의 제자다. 송현시장 내에 '인천국악원'으로 통했던 민천식 선생의 강습소가 있었다. 황해도 사리원이 고향인 민천식은, 한국전쟁기에 인천에 정착한다.

그는 여기서 노래와 무용, 탈춤을 가르치게 되는데, 시장통에 있었기에 시장에서 장사를 하던 사람들이 그의 제자가 됐다. 민천식의 제자인 고 김실자와 김정순은 시장 상인으로 출발해, 인천무용계의 '송현동 파(派)'를 형성해서 무형문화재까지 된 입지전적인 인물이다. 1967년 민천식은 '봉산탈춤'을 대표하는 인간문화재가 됐다.

그런데 그는 인간문화재 통지서가 송현동으로 배달되는 날, 안타깝게도 심장마비로 유명을 달리했다는 일화가 전해온다. 김실자와 김정순은 스승의 뒤를 이어서, 민천식의 춤을 후세대에 알렸다. 김정순은 송현동을 지켰고, 김실자는 부평에 터전을 잡으면서, 무용학원을 통해 무용전공자를 길러냈다.

'인천말뚝이'에는 사자 두 마리가 등장을 하는데, 사자 2로 출연한 옥용준(1959년생)은 인천선인중 출신으로, 일찍이 예술적인 기예를 품고 있었다. 이때는 전수장학생으로 참여했는데, 지금은 '강령탈춤'을 이끌고 있는 중추적인 역할을 해내고 있다. 주로 창작작품을 지향했던 인천시립무용단이 이렇듯 인천에 정착한 '전통예술'(탈춤)에 관심을 둔 것은 매우 바람직한 일이었다.

인천의 공연예술, 그들이 있었기에

큰사진보기

|

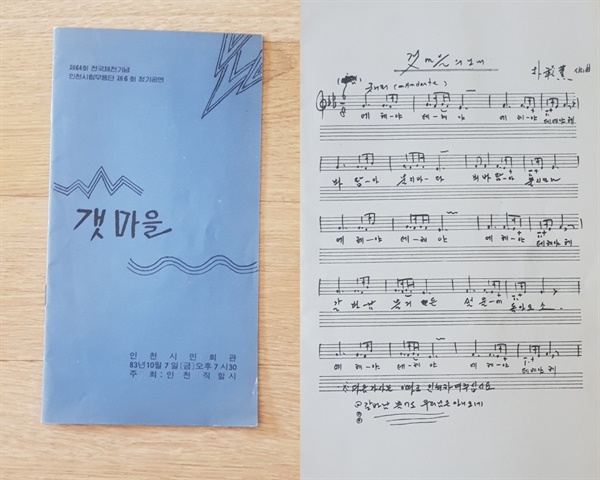

| ▲ 왼쪽은 인천시립무용단 제6회 정기공연 "갯마을" 팸플릿. 오른쪽은 갯마을의 노래 악보? |

| ⓒ 윤중강 | 관련사진보기 |

1980년대의 인천시립무용단은, 인천과 연관된 작품을 만들어내고자 애쓴 흔적이 보인다. 오영수 원작의 '갯마을'을 무용극화 시킨 작품도 그런 맥락으로 이해를 할 수 있다. 오영수의 명작 단편소설 '갯마을'은 김수용 감독이 연출한 영화로도 유명하다.

영화 속에서의 해순(고은아)은 이영희, 시어머니(황정순)는 윤순자, 상구(신영균)는 김기현, 상수(이낙훈)은 이명수가 맡았다. 이 작품은 출중한 스태프와의 작업을 통해서 완성도를 높였는데, 유경환(조명), 정선(의상) ,이호종(미술)과 함께, 국립무용단의 대작을 맡았던 무용음악의 대가 박범훈이 인천시립무용단과 만나서, 작품의 대중성과 예술성을 높이는 데 기여했다.

인천시립무용단은 이영희 초대감독에 이어, 인천시립무용단 출신의 민태금이 제2대 예술감독(상임안무가)로 취임(1987년 6월), 국가적인 행사와 인천지역의 큰 행사에 참여하면서 '인천 알리기'에 주력하였다.

큰사진보기

|

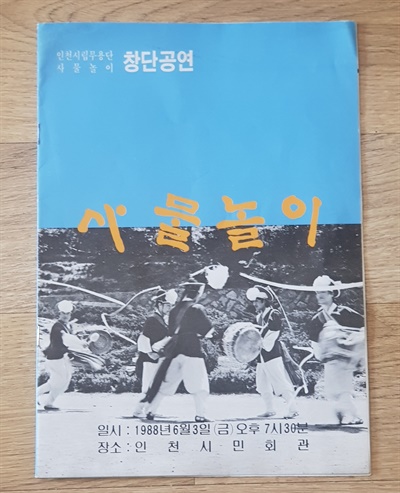

| ▲ 인천시립무용단 사물놀이 창단공연. 고인이 된 김태진, 이용태는 사물놀이 특유의 흥과 신명을 인천사람들에게 알리는 데 큰 역할을 했다. |

| ⓒ 윤중강 | 관련사진보기 |

1980년대의 인천시립무용단의 공연사를 정리하면서, 크게 주목해야 할 것은 '인천시립무용단 사물놀이'의 창단이다. 1980년대의 대한민국은 서울아시아경기대회(1986년)와 서울올림픽(1988년)을 앞두고 매우 흥분돼 있었다.

전통예술은 과거 한(恨)의 정서를 담은 정(靜)적인 존재가 아니라, 흥(興)과 신명(神命)이 가득한 동(動)적인 예술이라는 인식이 강했다. 전통예술의 이런 측면을 가장 강하게 드러내는 것이 '사물놀이'였다. 사물놀이의 명인 김덕수를 중심으로 사물놀이가 탄생한 지 꼭 십 년이 되던 해인 1988년 6월 3일 '인천시립무용단 사물놀이'가 창단됐다.

대한민국에서 개최되는 서울올림픽을 앞두고, 인천시립무용단에 사물놀이가 생긴 것은 경사 중의 경사였고, 그들의 기량은 매우 출중했다. 남사당의 기예에 익숙한 김태진(꽹과리)의 지도하에, 안선균(장고), 이용태(북), 김영은(징), 김종철(12발채상)이 뭉쳤는데, 이들은 여러 악기를 두루 잘 다루면서, 농악판을 잘 이끌어갔다.

이들은 인천시립무용단에 관심을 갖게 하는 데 한몫을 했다. 실력면에서나, 인성면에서나, 연희계(농악, 사물놀이)에서 큰 역할을 했던 김태진과 이용태는 안타깝게도 세상을 떠났는데, 인천의 국악과 인천시립무용단이 꼭 기억해야 할 자랑스런 예인이다.

1980년대에, 인천시립무용단의 성장은 괄목할 만했다. 그러나 뭔가 아쉬움이 있었다. 많은 공연작품에서 '인천'이라는 지역성이 강하게 드러나지 않는 것이었다. 그러면서 이들은 실제 인천이라는 지역과 강화를 비롯한 인천지역의 섬들에 존재하는 '토속적인 콘텐츠'를 인천시립무용단의 레퍼토리로 만들고자 하는 의지가 강했다.

인천시립무용단을 비롯해 인천의 여러 공연예술에서 '인천'이 제대로 들어가게 해준 특별한 두 분이 있다. 한 분은 강화도의 '시선배'에서 부르는 노래를 전국에 알린 김순제(당시 인천교육대학교수, 인천시문화재위원)이다. 또 한 분은 실제 무용가로서, 인천과 주변지역의 토속적인 노래와 춤을 '무대공연화'하는 데 가장 큰 역할을 한 이선주(당시 한국무용협회 인천직할시 지부장)이다.

이들이 이뤄낸 성과는 자연스럽게 인천시립무용단에 직·간접적으로 영향을 주었다. 인천지역의 '향토예술'을 소재로 해서, 뿌리가 보다 든든한 인천의 레파토리를 만들고자 하는 의식이 생겨난 것이다.

1980년대와 1990년대, 김순제와 이선주가 있었기에 인천의 공연예술이 보다 더 진지하고 다양해질 수 있었다는 것은 누구든 인정할 것이라고 생각된다. 인천 근해의 '갯가노래'와 '뱃노래' 등 인천의 향토성이 느껴지는 소재들이 인천시립무용단과 만나 레퍼토리 속에 용해되면서, 인천시립무용단의 수준과 위상은 더욱 높아질 수 있었다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천시 인터넷신문 'i-View'에도 실립니다. 글쓴이는 윤중강 문화재위원(국악평론가)입니다.