큰사진보기

|

| ▲ 남명과 퇴계 선생의 흔적을 한꺼번에 볼 수 있는 풍경 좋은 합천 함벽루 |

| ⓒ 김종신 |

관련사진보기 |

어느덧 1년의 절반이 훌쩍 지났다. 지난 2일, 남은 반년을 힘차게 살아갈 힘을 얻기 위해 맑은 강과 푸른 산이 함께하는 풍요로운 땅으로 달려갔다. 더구나 남명과 퇴계 선생을 한꺼번에 보고픈 마음에 설레는 마음으로 떠났다.

큰사진보기

|

| ▲ 642년(신라 선덕여왕 11년) 대야성에서 전사한 신라 충신 죽죽(竹竹)의 충절을 기리기 위해 세운 충장사(忠壯祠) |

| ⓒ 김종신 |

관련사진보기 |

경남 합천의 젖줄 황강을 건넜다. 남정교를 건너 직진하자 2015년 말에 재현한 대야성(大耶城) 문루가 나왔다. 대야성은 신라 진흥왕이 백제의 침공을 막기 위해 지금의 합천읍 일대 해발 90m의 매봉산 정상을 중심으로 흙과 돌을 이용해 성을 쌓은 것으로 전해지고 있다. 문루를 지나 오른쪽으로 핸들을 꺾자 호국공원이 나왔다. 호국공원 언저리를 지나자 충장사(忠壯祠)가 나왔다.

큰사진보기

|

| ▲ “나의 아버지가 나를 ‘죽죽’이라고 이름 지은 것은, 차가운 날씨에도 시들지 말며 꺾일지언정 굽히지 말라는 뜻이다. 어찌 죽음이 두려워 살아 항복하겠는가”라며 용감하게 싸우다 전사한 신라 장군 죽죽의 넋을 기리는 죽죽비(竹竹碑) |

| ⓒ 김종신 |

관련사진보기 |

충장사는 642년(신라 선덕여왕 11년) 대야성에서 전사한 신라 충신 죽죽(竹竹)의 충절을 기리기 위해 세운 사당이다. 백제 윤충 장군이 1만 대군으로 성을 공격해오자 김춘추의 사위였던 대야성 도독 김품석은 처자식을 죽인 후 자결한다. 2000명의 군사로 1만 명의 적을 상대하기 역부족이라며 항복을 권할 때 김품석 휘하 장수였던 죽죽은 이같이 말하면서 용감하게 싸우다 전사하겠다고 했다.

"나의 아버지가 나를 '죽죽'이라고 이름 지은 것은, 차가운 날씨에도 시들지 말며 꺾일지언정 굽히지 말라는 뜻이다. 어찌 죽음이 두려워 살아 항복하겠는가."

노란 고들빼기 꽃들이 시멘트 포장을 뚫고 나와 넋을 순박하게 기렸다. 충장사를 나와 차를 움직이다 다시 멈췄다. 죽죽의 높은 뜻을 후대에 전하기 위해 1644년(인조 22년)에 높이 1.4m, 폭 54cm의 화강암으로 만든 죽죽비(竹竹碑)가 나왔다.

죽죽비를 지나 황강으로 향했다. 산이라 부르기에 민망한 야트막한 동산이 나왔다. 황우산이다. 황우산 자락에 연호사(烟湖寺)가 나왔다.

연호사는 합천을 대표하는 해인사(802년)보다 159년 앞선 643년 와우선사가 세운 천년이 넘는 절이다. 차를 세우고 단청 화려한 일주문을 지나 절로 향했다. 절로 가는 입구에 비각들이 우뚝 서 있다. 합천지역에 흩어져 있던 비들을 이 자리에 옮긴 것이다. 산비탈에 남명 조식 선생이 짓고 고산 황기로가 쓴 '이증영(李增榮~1563) 유애비(遺愛碑)'가 반겼다. 비는 합천군수 이증영이 극심한 흉년에 백성을 구호하고 청렴하게 관직 생활을 했던 내용이 기록되어 있다.

남명이 군민을 대표해서 1559년 10월 쓰고 세운 비는 이렇게 시작한다.

큰사진보기

|

| ▲ 연호사 일주문을 지나 절로 가는 입구에 비각들이 우뚝 서 있다. 합천지역에 흩어져 있던 비들을 이 자리에 옮긴 것이다. 산비탈에 남명 조식 선생이 짓고 고산 황기로가 쓴 ‘이증영李增榮~1563) 유애비(遺愛碑)’가 반긴다. |

| ⓒ 김종신 |

관련사진보기 |

"누구인들 부모가 없을 것이며, 어느 부모인들 어린아이가 없겠는가? 갓난아기가 어머니를 잃으면 다른 사람이 거두어 주기도 하고, 부모가 갓난아이를 먹일 때에는 사랑에 때로 틈이 생기기도 한다. 그러나 유독 우리 공이 백성의 부모가 되었을 때는 사랑이 어찌 잠시라도 틈이 생긴 적이 있었는가?" - 정우락 경북대 교수가 쓴 <남명문학의 현장> 중에서남명은 백성을 갓난아이 보살피듯 한 합천군수 이증영을 통해 관리의 표상으로 본 듯하다.

큰사진보기

|

| ▲ 합천 함벽루가 등진 기암절벽에는 ‘함벽루’라고 각자한 우암 송시열의 글을 비롯해 여러 선인의 글이 새겨져 있다. |

| ⓒ 김종신 |

관련사진보기 |

늘어선 빗돌을 등지고 돌계단을 내려가면 연호사가 나온다. 연호사는 보랏빛 도라지꽃으로 먼저 나에게 인사를 건넸다. 바로 옆에는 1321년(고려 충숙왕 8년) 김아무개가 세웠다고 전하는 팔작지붕의 목조 함벽루가 나왔다. 연호사와 함벽루가 등 기댄 기암절벽에는 '함벽루'라고 각자한 우암 송시열의 글을 비롯해 여러 선인의 글이 새겨져 있다.

큰사진보기

|

| ▲ 처마 끝에서 황강으로 물이 바로 떨어지게 설계하였다는 함벽루 들보 왼편에 퇴계 이황 선생의 시가, 맞은편에 남명 조식 선생의 시가 적힌 편액이 걸렸다. |

| ⓒ 김종신 |

관련사진보기 |

특이하게도 처마 끝에서 황강으로 물이 바로 떨어지게 설계했다는 함벽루에 천천히 올랐다. 올라가는 나무 계단에서 바라보는 들보 왼편에 퇴계 이황 선생의 시가, 맞은편에 남명 조식 선생의 시가 적힌 편액이 걸렸다.

큰사진보기

|

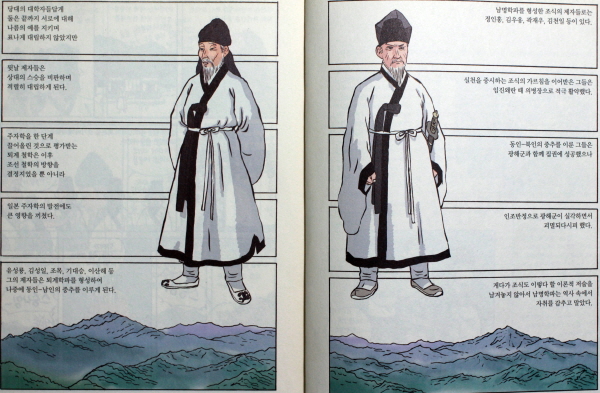

| ▲ 퇴계와 남명은 서로 존중했으나 기질은 달랐다<박시백의 조선왕조실록> 중에서). |

| ⓒ <박시백의 조선왕조실록> |

관련사진보기 |

'경상 좌도에는 퇴계가 있고, 우도에는 남명이 있다'라고 했는데 두 분을 여기 함벽루에 마주하니 기쁘다. 퇴계와 남명은 서로 존중했으나 기질은 달랐다. 퇴계는 남명을 일컬어 "오만하여 중용의 도를 기대하기 어렵다"고 했고, 남명은 퇴계를 일러 "물 뿌리고 청소하는 절차도 모르면서 천리를 담론하고 허명을 훔친다"라고 비판했다고 한다. 유성룡, 김성일, 조목, 기대승, 이산해 등이 퇴계학파를 형성했다. 남명학파는 정인홍, 김우옹, 곽재우, 김천일 등이 있다.

점필재연구소 정석태가 해석한 퇴계 선생의 시는 해서체로 아래와 같이 쓰여 있다.

'北來山陡起 東去水漫流(북래산두기 동거수만류) 북에서 뻗어 내린 산들은 우뚝 솟고 동으로 질펀하게 강물은 흘러가네鷹落蘋洲外 烟生竹屋頭(안락빈주외 연생죽옥두) 기러기 마름 자란 모래톱에 내려앉고 대숲 속 집 위로는 저녁 밥 짓는 연기閑尋知意遠 高倚覺身浮(한심지의원 고의각신부)한가로이 찾는 마음 느긋하기 그지없고 높은 곳에 기대서니 몸은 둥실 떠오르네幸未名韁絆 猶能任去留(행미명강반 유능임거류)다행스레 벼슬길에 이름 아직 걸지 않아 가거나 머무는 것 이렇게 자유롭네'맞은편에는 남명 조식 선생의 시가 초서체로 쓰여 걸렸다.

'喪非南郭子(상비남곽자) 남곽자(南郭子)처럼 무아지경에 이르지 못해도江水渺無知(강수묘무지) 강물은 아득하여 알 수 없구나.欲學浮雲事(욕학부운사) 뜬 구름의 일을 배우고자 하나,高風猶破之(고풍유파지) 오히려 높다란 바람이 흩어버리네.'- 경상대학교 남명학연구소이 옮긴 <남명집> 중에서

큰사진보기

|

| ▲ 합천 황강에는 조선 명조 때 국정농단을 일삼은 윤원형을 종들이 행패를 부리자 불의를 보고 참지 못하는 남명은 하인을 시켜 그들을 물속에 처넣어 혼을 낸 일화가 전해온다. |

| ⓒ 김종신 |

관련사진보기 |

함벽루는 퇴계 이황 (退溪 李滉 1501-1570) 선생과 남명 조식 (南冥 曺植 1501∼1572) 선생에게 어지러운 세태를 잊게 주었던 모양이다.

이밖에도 함벽루에는 조선 개국공신 조준, 권시경, 김시영, 조진익, 이중하, 송변선 등의 시가 에워싸듯 걸려 있다.

누각에 앉아 황강을 굽어보는데 남명 선생의 일화가 떠올랐다. 조선 명종 때 실세였던 문정왕후와 그의 남동생 윤원형이 국정을 농단할 때였다.

허권수씨가 쓴 <절망의 시대 선비는 무엇을 하는가>에 따르면, 윤원형의 종들이 합천 황강에 놀러 와서 행패를 부리자 불의를 보고 참지 못하는 남명은 하인을 시켜 그들을 물속에 처넣어 혼을 낸 적이 있다. 종들이 윤원형에게 가서 일렀다.

그러자 윤원형은 "네놈들이 누구라고 밝혔는데도 물에 집어넣던가?"라고 물었고, 종들은 "예, 쇤네 들이 두 번 세 번 밝혔는데도 낯빛 하나 변하지 않습디다"라고 답했다.

윤원형은 종들의 말을 듣고 그가 남명임을 즉각 알아차렸다. 어떻게 보복할까 여러 날을 곰곰이 생각하다 결국 그만두고 말았다. 남명을 잘못 건드렸다가는 일이 커져 자신의 비리가 온 세상에 알려질 테니 별 이로울 게 없겠다고 생각한 것이다.

남명 선생의 기개를 떠올리며 다시금 황강을 건넜다. 아쉬움에 강변 백사장에 자리한 황강레포츠공원에서 강 건너를 돌아보았다. 잔잔하게 흐르는 황강 위 기암절벽 사이로 들어앉은 연호사와 함벽루가 그림처럼 다가왔다. 풍경에 풍경을 이은 절경이다.

덧붙이는 글 | 경상남도 인터넷뉴스 <경남이야기>와 개인블로그 <해찬솔일기>에도 실었습니다.