큰사진보기

|

| ▲ 철암탄광역사촌 태백 철암의 상징이 된 철암탄광역사촌, 철거 논란도 있었지만 역사적인 흔적을 남기는 쪽으로 가닥을 잡아 그 모습을 유지하게 되었다. |

| ⓒ 김민수 |

관련사진보기 |

태백은 나에게 거대한 산맥의 이미지였다. 그리하여 아버지의 이미지로 무장하고 있었지만, 정작 태백을 걸으며 아버지의 이미지가 아닌 어머니의 이미지를 강렬하게 각인했다.

한강과 낙동강의 발원지인 검룡소와 황지가 있을 뿐 아니라, 태백산맥은 저 남도까지 이어지고 이어져 우리네 역사의 질곡을 고스란히 품고 있는 곳이다. 근원과 품음은 곧 '젖줄'이며, 그것은 어머니의 이미지와 맞닿는다.

큰사진보기

|

| ▲ 삼방마을 올라가는 길 철암역 맞은 편, 달동네 삼방마을 올라가는 계단 |

| ⓒ 김민수 |

관련사진보기 |

그러나 어머니의 이미지를 찾으려던 마음은 철암역에 내리면서 곧 포기했다. 겨울이기도 했지만, 어떤 색으로도 표현될 수 없는 '흑백도시'로 다가왔기 때문이다. 거기에 어머니의 부드러움 같은 것은 없었다. 그것은 곧 희망의 빛을 끊임없이 찾아보려고 했지만 찾지 못했다는 말과도 같다.

지난 7일 철암역 맞은 편에 자리한 산동네 삼방마을, 계단을 따라 그곳을 올랐다.

큰사진보기

|

| ▲ 빈 의자 덩그러니 빈 의자, 저기에 앉아 무엇을 바라보았을까? |

| ⓒ 김민수 |

관련사진보기 |

빈 의자가 쓸쓸하다. 태백을 추억하는 이들이 한결같이 하는 말 '그때는 개도 지폐를 물고 다녔지'를 수도 없이 들었다. 그리고 '검색창'에 '태백'을 입력해도 어김없이 그 말은 반복되었다.

그러니까 1960~1970년대 이야기다. 일제의 수탈, 한국전쟁 이후 석탄산업은 에너지산업의 기초가 되어 1970년대 후반까지 한강의 기적을 만들어 내는 데 막대한 기여를 했다. 그러나 1980년대 이후 에너지정책이 석유 쪽으로 방향을 틀면서 태백은 쇠락의 길을 걷기 시작한다.

큰사진보기

|

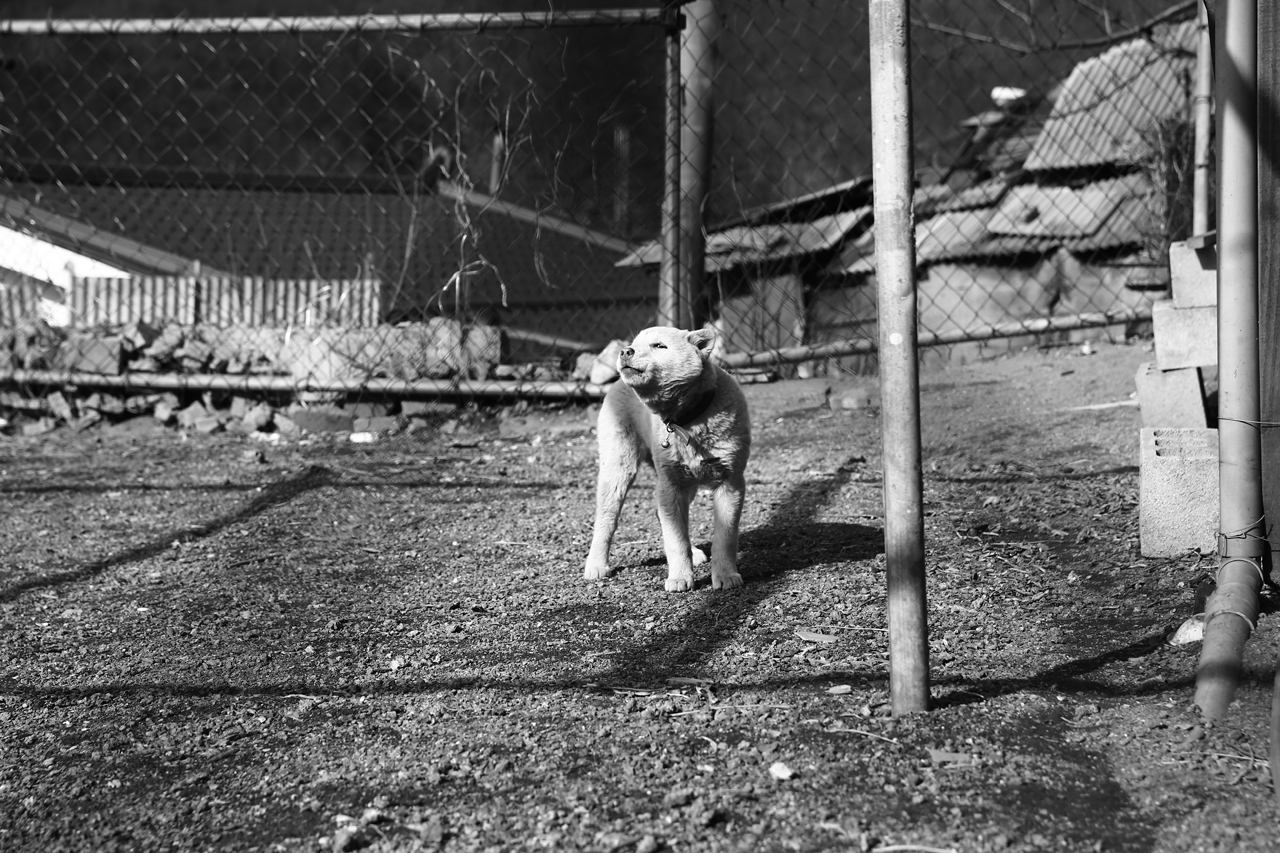

| ▲ 삼방마을 아직도 사람이 살고 있음을 증명하는 존재는 사람이 아니라 묶여있는 견공이었다. |

| ⓒ 김민수 |

관련사진보기 |

한때 전성기에는 12만 명이나 되던 태백시 인구는 2014년 기준 4만8천명 정도라고 한다. 태백이 얼만큼 쇠락했으며, 자생력을 잃어버린 도시가 되었는지 알려주는 수치다. 이런저런 대책을 국가적인 차원에서 내놓았지만, 정선카지노로 대변되는 '도박의 도시'가 고작 그들이 내어놓은 방안이었다.

그리하여 한강의 기적을 가능하게 했던, 양강의 근원이었던, 어머니 같은 태백, 그 태백은 마치 불효자식들에 의해 버림받은 것과 다르지 않은 삶을 강요당하고 있다.

큰사진보기

|

| ▲ 삼방마을 태극기와 새마을운동과 태백시 깃발이 나부키는 삼방 마을회관, 그들은 그들에게 무엇을 해주었는가? |

| ⓒ 김민수 |

관련사진보기 |

그래도 여전히 펄럭이는 저 깃발들은 기만인가? 새마을운동 깃발과 태백시 깃발과 너무도 하얗게 빛나는 태극기가 삼방마을 회관에서 휘날리고 있었다. 참으로 아이러니한 현실이었다. 어머니의 자식을 향한 내리사랑, 짝사랑을 보는 듯했다. 그들은 단 한 번도 조국을 배신하지 않았건만, 지금도 여전히 그를 사랑하고 있지만, 대한민국은 그들을 이미 내팽개친 것은 아닐까?

큰사진보기

|

| ▲ 연탄차 연탄차, 탄광촌에서 흔하디 흔할 것 같은 연탄을 만닌 것이 오히려 이질적이다. |

| ⓒ 김민수 |

관련사진보기 |

쇠락해가는 도시, 생기를 잃어버린 도시. 누구나 희망을 이야기하지만, 여건만 되면 떠나고 싶은 곳이 되어버렸거나 애써 아픔은 외면하게 하는 도시가 되어 버린 것은 아닐까?

어떤 이는 철암역을 지나다 삼방마을 불빛에 취해 태백에 뿌리를 내리고 살게 되었다는데, 이제 그 삼방마을의 불빛은 쇠락의 길을 애써 위장하는 불빛처럼 보이는 것은 아닌지.

큰사진보기

|

| ▲ 그림자 한뙤기 밭 속에 남아있는 한뙤기의 눈, 겨울가고 봄이 오듯 태백에도 봄이 왔으면 좋겠다. |

| ⓒ 김민수 |

관련사진보기 |

봄이면 백두대간에서 피어나는 온갖 야생화들로 태백의 아픔은 가려졌었다. 여름이면 산소 도시의 시원함 속에 태백의 아픔은 위장되었고, 가을엔 자작나무 숲의 소곤거림에 아픔의 소리가 들리지 않았다. 겨울엔 더 뜸해진 인적 속에서 태백의 실체는 보이지 않았다.

누구나 위기감을 느끼면서도 그냥 한뙤기 남은 밭만으로도 자급자족할 수 있을지 모른다는 허황한 꿈을 현실로 믿고 싶어했는지도 모르겠다. 그래서 절망일까?

큰사진보기

|

| ▲ 명태 사람의 배를 채워줄 명태, 아직도 사람이 살아가고 있음을 보여준다. 아직은 희망의 빛이 남아있는 까닭이다. |

| ⓒ 김민수 |

관련사진보기 |

아니, 사람들이 살고 있는 한 절망은 없다. 산다는 것은 언제나 희망의 빛이 온전히 소멸되지 않았다는 뜻이다. 그 작은 빛은 그저 소멸될 수도 있지만, 그 작은 빛이 온전히 어둠을 몰아낼 수도 있는 가능성을 가지고 있다.

사람이 곧 희망이다.

흑백도시 태백 철암의 삼방마을, 그곳에 아직 사람이 살아있는 흔적들이 있으므로 희망의 끈을 놓지 않을 것이다. 그것은 바람일 수도 있다. 그러나 현실은 애써 나를 설득하려고 하지 않는다. 어쩌면 희망의 바람이 거짓인 줄 알면서도 침묵하는 것이리라.

마음이 많이 허했다. 대한민국의 어머니와도 같은 태백, 그 태백이 몰락하고 있는 현장에서 못난 불효자식이 어머니 돌아가신 후에 하는 후회를 또 해야 하는지에 대한 불안감 때문에 많이 허했다.

그런 태백의 아픔에도 아랑곳하지 않고 돌아가는 세상사, 그 모든 것들이 탕아의 짓거리가 아닌가 싶어 또 허했다. 정녕 대한민국은 태백의 몰락을 수수방관할 것인가?