큰사진보기

|

| ▲ 망우공원 산책로 울창한 산림 속에서 시민들이 편하게 산책을 즐기고 있다. |

| ⓒ 이철재 |

관련사진보기 |

나는 30대 초반을 남의 무덤 조사로 보냈다. 2000년대 초반 환경운동연합에서 녹색장묘문화운동을 담당해 백두대간과 수도권 분묘 현황 조사 등 남들이 꺼리는 일을 진행했다. 그 덕분에 내 생애 첫 해외 나들이는 일본 묘지 조사였다. 독일, 스위스, 프랑스 등 유럽도 두 차례 다녀왔는데, 물론 그때도 묘지 조사를 위해서였다.

2002년 백두대간 분묘 조사를 할 때는 혼자 다녔다. 가끔은 무덤가 옆에 텐트를 쳤는데, 산속에서 평평한 곳을 찾는 게 쉽지 않아서였다. 더욱이 아침이면 가장 먼저 해가 들기 때문에 한 여름에도 기온이 급격히 떨어지는 산속에서는 이만큼 좋은 곳이 없었다.

뜬금없이 묘지 이야기를 하는 건 내가 사는 동네의 묘지 이야기를 하기 위해서다. 서울 중랑구 망우동에 있는 '망우공원'이 그곳이다. 1990년대까지 '망우리 공동묘지'로 불렸던 이곳은 현재 서울에서 유일하게 남은 공동묘지다. 지난 6월 15일, 중랑구에서만 20년 가까이 살면서 처음으로 이곳을 찾았다.

한때 전국과 세계 여러 나라 묘지 조사를 다녀봤지만, 왠지 '망우공원'으로는 발길이 옮겨지지 않았다. 아마도 어려서부터 자리 잡은 부정적 인식 탓 아닐까 싶다. 하지만 지금의 '망우공원'을 보면서 인식이 달라졌다.

해외 선진 장묘 기행을 통해 내가 봤던 곳 중에선 발자크, 이브 몽땅, 카사노바 등이 잠들어 있는 프랑스 파리의 페르 라세즈(Pere Lachaise)가 인상적이었다. 묘지가 수많은 관광객이 몰리는 관광지가 될 수 있다는 점에서 말이다.

스웨덴 스톡홀름시에 있는 스코그스키르코 가르덴(Skogskyrko Garden)은 숲을 해치지 않고 묘지를 조성해 인상적이었다. 이곳의 영어 명칭은 'Woodland Cemetery'인데, 우리말로 '숲속의 공원 묘원'으로 해석할 수 있다. 이곳은 1994년 유네스코에서 "공동묘지 목적에 이상적으로 부합하는 풍경을 창출하는 문화적 공간의 성공적인 예로 전 세계 묘지 디자인에 깊은 영향을 전달했다"는 이유로 세계문화유산에 당당히 등재됐다.

망우공원도 울창한 산림과 한강, 서울 및 구리시를 조망할 수 있는 풍광, 그리고 현대사의 흔적이 그대로 담겨 있다는 점에서 페르 라세즈 또는 스코그스키르코 가르덴에 뒤지지 않게 느껴진다. 실제로 망우공원은 2000년대 중반 문화재로 등록이 추진됐고, 현재 시민들의 쉼터로 각광을 받고 있다.

도시 재개발 때문에 공동묘지 된 망우산

큰사진보기

|

| ▲ 묘지에서 공원으로 망우리 공동묘지였던 곳은 망우공원으로 탈바꿈했다. |

| ⓒ 이철재 |

관련사진보기 |

망우공원은 중랑구와 경기도 구리시에 걸친 망우산(해발 281.7m)에 조성됐다. 규모는 83만2800㎡(약 25만 평)에 이른다. 처음 '망우리 공동묘지'로 불렸던 이곳의 명칭은 '망우산 공원묘지'가 됐고, 지금은 망우공원으로 불린다.

명칭은 왜 변했을까? 이곳의 역사적 의미는 무엇일까? 망우공원의 변천사를 보면 그 이유를 알 수 있다.

망우산(忘憂山)이란 이름은 조선 태조가 자신이 묻힐 터(건원릉)를 확인하고 돌아오는 언덕에서 "오랜 근심을 잊게 됐다"고 말한 것에서 유래됐다고 한다. 영면에 들어서면 근심이야 당연히 사라지는 법. 그래서였을까. 일제 강점기인 1933년 경성부(현재의 서울시청)는 당시 경기도 양주군 구리면 망우리에 분묘 단지를 조성한다.

경성부가 이곳에 분묘 단지를 조성하려 했던 이유는 늘어나는 주택 수요를 충당하기 위해서였다. 1920년대 경성은 이태원, 신사리, 수철리(현재 성동구), 홍제내리, 아현리, 미아리 등의 공동묘지를 사용했는데, 주로 시내에서 가깝고 규모도 가장 큰 이태원 공동묘지를 많이 사용했다.

1930년대 경성으로 사람들이 몰려 주택이 부족했고, 이를 해결하기 위해 경성부는 이태원 묘지를 재개발해 주택을 공급할 계획을 잡는다. 또한 곧 만장이 될 미아리 공동묘지를 대체하기 위해 망우산을 선택했다. 경성부는 경기도에게 망우산 일대 75만 평(약 247만9338㎡)을 매입하고, 1933년부터 이 중 52만 평에 묘지를 조성했다.

이때부터 경성의 많은 사망자가 망우리에 매장됐다. 그들 중에는 민족을 위해 헌신한 이도 있다. 1938년 3월 10일 도산 안창호 선생의 유해가 망우리로 운구 될 때 일제는 시위가 일어날 것을 우려해 장례식은 물론 망우리로 향하는 거리 곳곳에 병력을 배치했다. 안창호 선생은 망우리에 모셔진 지 35년 만인 1973년 미국에서 온 부인과 함께 현재의 강남 도산공원에 합장됐다.

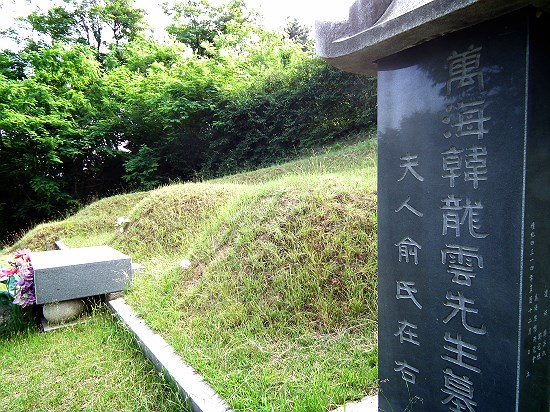

<님의 침묵>으로 잘 알려진 만해 한용운 선생도 망우리에 모셔졌다. 그토록 고대하던 광복을 한 해 앞둔 1944년 타계한 한용운 선생은 일제의 감시 속에 화장돼 망우리에 잠들었다. 이후 1970년대 말 추모사업회가 발족해 선생의 유골을 국립묘지로 이장하려는 움직임이 있었고, 2001년에는 선생의 고향인 홍성군으로 이장이 추진되기도 했다.

만해 선생은 1892년 14세 때 결혼했다 출가로 인연이 끊긴 후, 37년 만인 1933년에 재결합했던 그의 부인과 함께 망우리에 모셔져 있다. 선생의 묘는 2012년 10월 등록문화재 제519호로 지정됐다. 개인적으로는 친일파들이 일부 있는 국립묘지보다 민중들과 함께 있는 망우리야말로 선생에게는 좋은 안식처가 아닐까 싶다.

만해 선생의 유해가 안치된 1940년대 망우리에는 여우가 많았다고 한다. 굴을 파고 사는 여우의 습성 때문에 황망한 일도 벌어졌는데, 무덤을 파헤쳐 죽은 이들의 옷을 뒤집어쓰고 다니기도 했단다. 설화나 전설 속에서 여우 괴담이 왜 탄생하게 됐는지 그 이유를 알 듯하다.

전쟁 이후 혼란, 그리고 독재의 흔적

큰사진보기

|

| ▲ 만해 한용운 선생 분묘 조촐한 만해 선생의 묘소는 숙연한 느낌을 들게 한다. |

| ⓒ 이철재 |

관련사진보기 |

8·15해방과 6·25전쟁의 대혼란을 격은 후, 피난 갔다 돌아온 이들은 남의 묘에 제사를 지내는가 하면, 무덤 하나를 두고 서로 자기네 조상이라 다투다 결국 관을 열어보는 일도 있었다고 한다. 사회 자체가 여전히 혼란스러웠음으로 알려주는 일화다.

1959년 8월 2일 망우리에는 이승만 정권에게 사법 살인된 죽산 조봉암 선생이 모셔진다. 당시 언론은 그의 죽음을 단신으로 보도했다. 이후 30년 가까이 조봉암이란 이름은 우리 사회의 금기어가 되다시피 했다.

조봉암 선생 사후 30주기인 1989년이 돼서야 기념사업회가 발족했다. 2007년 9월 '진실과 화해를 위한 과거사 정리 위원회'는 조봉암 선생에 대한 사과, 명예 회복을 국가에 권고했고, 선생의 사후 52년인 2011년 1월 20일 대법원에서 대법관 13명 전원 일치 판결로 그에게 무죄를 선고한다.

억울한 죽음이 한 둘이 아니겠지만, 조봉암 선생의 죽음이야말로 억울하고, 원통한 일이다. 아이러니하게도 조봉암 선생을 죽음에 이르게 한 정권의 핵심 권력자도 망우리에 묻혔다. 자유당 정권의 2인자였던 이기붕은 1960년 4월 28일 아들 이강석이 쏜 총탄에 사망하고, 이강석도 자살을 한다. 이들은 망우리에 안치됐다.

한동안 이기붕 일가의 묘지가 가짜란 말이 나돌았다. 어딘가 살아 있다는 소문이 돌면서 이를 확인하기 위해 몇몇 젊은이들이 묘를 파헤치기도 했다. 자유당 폭정에 분노한 이들의 부관참시인 셈이다. 이기붕 일가의 묘는 표지도 없이 풀 속에 방치됐고, 지금은 어디에 있는지 아는 이를 찾기 힘들다.

독재권력에 억울하게 희생된 이는 반백 년이 지나도 여전히 추모하는 이들이 많지만, 독재와 부정으로 비참한 최후를 맞은 이는 그 무덤을 찾기도 힘들다. 현재를 살아가는 이들이, 특히 권력을 좇는 이들이 새겨야 할 일이다.

도시의 팽창, 묘 터 부족해진 망우공원

1961년 12월 정치 깡패로 유명한 임화수가 망우리에 안치됐다. 이정재와 함께 동대문 사단 2인자로서 이승만 정권을 등에 업고 영화계를 쥐락펴락했던 인사였다. 1959년 '김희갑 구타 사건'(일명 '합죽이 폭행' 사건)은 그가 영화계를 어떻게 다스렸는지를 단적으로 보여준다. 그는 5·16쿠데타로 권력을 잡은 군부에 의해 교수형을 당했다.

1960년대 중반부터 망우리에서는 묘를 쓸 터가 부족해졌다. 1966년 2월 자료를 보면 당시 약 65만여 평에 묘 4만7754기가 자리를 차지해 가용 공간이 부족한 상태였다. 서울시는 묘지 부족을 우려해 경기 벽제리, 용미리, 언주리(현재의 양재동)등에 공동묘지를 조성했지만, 시민들은 망우리를 선호했다.

1960년대 말 '불도저 시장'으로 유명한 김현욱 서울시장은 망우리 공동묘지를 이전하려 시도했다. 당시 기록에 의하면 1969년 4월 2일 김 시장이 회장인 수도권행정협의회 정기총회가 경기도청에서 열렸는데, 수도권 행정기관장들은 대도시 서울 때문에 골치가 아프다고 하소연했다.

경기도는 서울시에서 단속한 불량아들을 관내로 보내지 말 것을 요구했고, 고양군은 서울에서 수거된 분뇨를 고양군 일대에 버리지 말 것을, 양주군은 망우리 공동묘지를 양주군으로 이전하려는 계획을 변경할 것을 요구했다고 한다. 당시 서울은 강남 개발을 위해 신사, 신림, 언주 등에 있는 공동묘지를 폐쇄했다.

망우리 공동묘지는 1973년 3월 22일부로 더는 묘를 쓰지 못하게 됐다. 망우리에는 1만5000평의 사용 공간이 있었지만, 서울시는 도시계획 및 조경에 지장을 초래한다는 이유로 중단을 선언했다. 1933년 망우리에 묘를 쓰기 시작한 지 40년 만의 일이다. 묘지 사용이 중단됐어도, 망우리는 한식, 추석 등 조문객이 몰릴 때는 여전히 혼잡스러웠다.

야간 담력 훈련장이 된 망우공원

큰사진보기

|

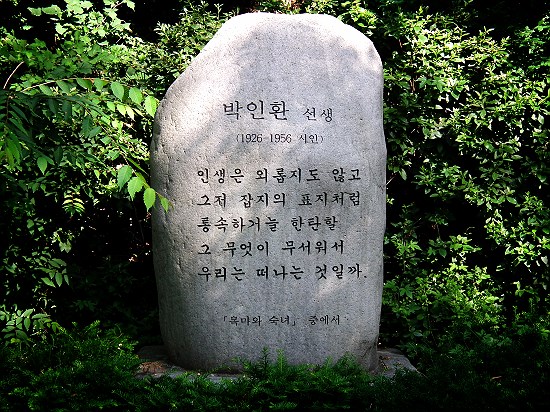

| ▲ 박인환 선생 시비 망우공원에는 역사와 문화가 함께 호흡하고 있다 |

| ⓒ 이철재 |

관련사진보기 |

1987년에는 웃지 못 할 일화도 언론에 소개됐다. 그 시절 망우리 공동묘지 주차장은 대학생 전방 입소 버스 집결지로 사용됐다. 태릉 경찰서 경찰들은 대학생 입소 시즌만 되면 묘 주변 경계를 강화했는데, 가뜩이나 경찰서 이름도 '능'이 들어가는 상황에서 망우리 공동묘지까지 관리하다 보니 스스로를 '능참봉(조선시대 능을 관리하던 하급 관리) 신세'라 푸념했다고 한다. '태릉 경찰서'는 능참봉 신세를 피하기 위해서인지 1990년대 초 명칭을 '중랑경찰서'로 바꿨다.

1980년대부터 망우공원에 조경 작업이 시작됐다. 1980년 망우 공동묘지 내에 조문객의 편의를 위해 아스팔트 순환로가 만들어지면서 조경이 시작됐고, 1990년대 초에는 망우산 곳곳의 약수터 가는 길에 꽃길을 조성했다. 하지만 말이 조경이지 1980~1990년 망우리 고개를 넘을 때 보면, 산에 나무는 몇 그루 안 되고 온통 무덤만 가득했다.

이러한 상태를 반영하듯, 1990년대 초 망우리는 특이 훈련 장소로 사용됐다. 1991년 12월 국가대표 사격 및 양궁팀은 바르셀로나 올림픽 금메달을 겨냥해 한겨울 망우리 공동묘지에서 야간 담력 훈련을 벌였다. 여자 선수 중에는 주저앉아 우는 이도 있었다고 당시 언론이 보도했다.

1992년 구청장 후보로 나선 당시 여당 소속 한 후보는 중랑천 복개 및 망우리 공동묘지 이전이라는 지역 개발 공약을 내놨다. 이러한 흐름들은 망우리에 대한 인식이 여전히 부정적이었음을 말해준다. 망우리 공원은 1990년대 중반, 조성된 지 60년 만에 무연고 묘를 정리하면서 변화를 맞았다.

언론 보도에 의하면 무연고 묘 정비 및 이전 등으로 1973년 4만여 기였던 묘지는 2009년 3월 1만5000여 기로 크게 감소했다. 묘지가 빠진 곳에 나무가 들어서 숲이 조성되기 시작했다. 1990년대 후반에는 5.2Km의 순환로를 '사색의 길'로 정비했고, 민족을 위해 헌신한 이들에 대한 연보비가 만들어져 망우리 공원에 대한 역사인식이 바뀌기 시작했다.

역사·문화·생활의 공간으로 변한 망우공원

큰사진보기

|

| ▲ 망우 묘역의 독립운동가 망우공원에는 민족을 위해 헌신한 독립운동가들도 영면하고 있다. |

| ⓒ 이철재 |

관련사진보기 |

2006년 4월, 당시 유홍준 문화재청장은 문화재 위원들과 함께 망우리 묘지를 직접 답사했다. "만해 한용운, 시인 박인환, 아동 운동가 방정환, 독립유공자 오세창, 화가 이인성과 이중섭, 국어학자이며 국내에서 종두를 처음 실시한 지석영 등 역사적 인물들이 묻힌 망우리 묘지에 대한 역사적 평가를 거쳐 '문화재' 등록을 본격 추진하겠다"라는 게 당시 문화재청의 입장이었다.

2000년 중반에는 망우공원 주변에 1만여 평의 나들이 공원이 조성되기 시작했다. 이러한 변화로 망우공원은 숲이 우거지기 시작했다. 맑은 공기에 사람들도 편히 찾는 공간이 되기 시작했다. 2009년 서울시는 가을 산책길 '베스트 3'에 능동 어린이공원의 '은행나무 길', 청계천 '수크령 길'과 함께 망우공원의 '사색의 길'을 꼽기도 했다. 2013년 한국내셔널트러스트는 '이곳만은 꼭 지키자' 시민 공모로 망우공원을 선정하기도 했다.

지난 15일 망우공원 산책로를 따라 천천히 따라 걸어봤다. 등산복 입은 사람부터 운동복 입고 조깅하는 이들과 할아버지, 할머니 손을 잡고 길을 걸어가는 아이들의 모습도 보였다. 나무 그늘 벤치에서 모자를 눌러쓰고 낮잠을 즐기는 이들도 만났다.

산책로 곳곳에 현대사에 큰 획을 그었던 이들의 사진과 그들의 연대기가 새겨져 있다. 학창시절 외우고 다녔던 박인환 선생의 <목마와 숙녀> 시비와 정말 오랜만에 듣는 뻐꾸기 소리도 반가웠다. 구리 쪽 순환로를 따라 걷다 보면 나무 사이로 한강이 보인다. 조금 더 걸어 방향을 틀면 이번에는 북한산과 도봉산이 보인다.

산책로 한쪽 편, 이미 주변과 동화돼 꽃으로 뒤덮인 묘지가 보인다. "저건 무덤이 아니라 꽃밭이구나" 감탄하면서, 저리 묻히는 것도 나쁘지 않을 것이란 생각을 했다. 망우공원은 더 이상 공동묘지가 아니라, 역사와 문화와 삶이 어우러진 공간이다.

덧붙이는 글 | 개인 블로그(blog.naver.com/ecocinema)에도 올립니다.