큰사진보기

|

| ▲ 경남 창원의 한 유흥가 화장품 가게, 카페, 주점, 등 많은 점포들이 즐비해 있다. 이곳에서 일하는 알바노동자의 수는 셀 수 없지만, 근로기준법의 보호를 받는 알바는 얼마나 될까? |

| ⓒ 윤태우 |

관련사진보기 |

"여기 좋아요."K 도넛가게에서 일하던 대학생 알바가 말했다.

"여기는 최저임금도 지키고, 주휴수당도 주고, 이런 데가 어딨어요?"그곳에서 막 일을 시작한 나는 고개를 끄덕였다.

"그런 것 같아요. 이런 데가 어딨겠어요?"근로기준법을 지키는 곳이 여기 말고 어디에 있겠냐는 대학생 알바들의 '행복한' 대화다. 나는 세 곳에서 알바를 한 끝에 지난여름, K 도넛가게에서 네 번째 알바를 시작했다. 그러나 근로계약서를 작성한 것도, 근로기준법의 보호를 받아본 것도 '첫경험'이었다. 다들 알다시피, 알바를 하는 사람이 근로기준법의 보호를 받는 건 보기 드문 일이다. 그나마 K 도넛가게는 백화점에서 영업을 하는 곳이고, 대기업 본사의 직영점이라서 근로기준법을 지키고 있었다. 백화점 측과 본사 측의 감사가 진행되기 때문이었다.

K 도넛가게에서 일을 하기 전까지 경험한 세 곳의 알바 일터 중, 근로계약서 작성, 주휴수당 지급과 같은 근로기준법을 지킨 곳은 단 한 곳도 없었다. 심지어 두 곳은 최저임금조차 지급하지 않았다. 그 중 한 곳을 예로 들면, 당시 최저임금이 4580원이었는데 나는 3700원을 시급으로 받고 일을 했다. 아니다. 그 시급도 일을 시작하자마자 사장이 말을 바꾸면서 200원이 깎여 3500원이 됐다. 당시 최저임금에 비해 1080원이나 적은 액수였다.

불만이 없었던 건 아니지만, 잘릴까봐 불만을 입밖에 뱉을 수 없었다. '알바 주제'에 돈 더 달라고 하다간 파렴치한으로 몰릴 것 같았다. 나는 혼자 삐치고 토라지기만 했다. 물걸레질을 대강 하거나, 사장이 건강상의 이유로 일을 대신해달라는 부탁을 할 때 거절하는 등의 '소심한 반항'만 했다. 최저임금조차 지급하지 않던 두 곳에서는 각각 한 달을 넘기자마자 잘렸다.

최저임금 지키는 '좋은' 알바 자리... 그럼 다 참아야 하나

큰사진보기

|

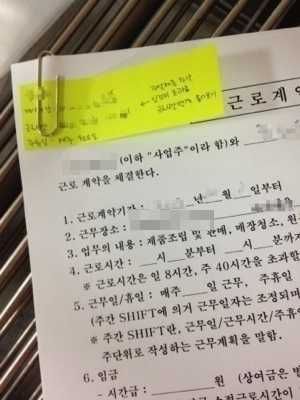

| ▲ 근로계약서 K도넛가게에서 작성한 근로계약서. 앞으로도 알바는 하겠지만, 근로계약서를 작성할 일이 있을지 모르겠다. |

| ⓒ 윤태우 |

관련사진보기 |

세 번째로 일한 곳은 분식집이었다. 최저임금이 4860원이던 때에 시급 5000원을 받으며 일할 수 있었다. 비록 주당 5만 원의 주휴수당을 받진 못했지만, 어쨌든 시급은 최저임금 수준이어서 좋았다. 그 가게가 문을 닫을 때까지 6개월 동안 일했다(일주일에 15시간 이상 일하면 주휴수당을 받을 수 있다. 주휴수당은 1일 소정근로시간 × 시간급. 일주일에 20시간씩 일했으니, 받지 못한 주휴수당은 2만 원 × 24주, 총 48만 원이다).

그 뒤에는 근로기준법보다 '더'는 아니어도, 적어도 근로기준법에 저촉되지는 않는 수준의 임금을 받으며 일해보고 싶었다. 내 자취방이 대학가에 있어서, 근처에 최저임금(당시 4860원) 수준인 시급 5000원을 받으며 일을 할 수 있는 곳은 많았다. 하지만 결국 버스를 타고 20분을 가야 있는 K 도넛 가게에서 일하게 되었다. 시급이 5000원보다 적은 4860원이고 왕복 2200원의 버스비를 지출해야 했지만, 주휴수당 등 근로기준법의 보호를 받으며 일해보고 싶었기 때문이다. 내 손에 들어오는 돈은 더 적더라도, 최소한의 대우는 받고 싶은 마음이었다.

"그래도 여기 좋아요."L 햄버거 가게에서 바닥을 쓸던 한 대학생이 나에게 한 말이다. K 도넛 가게에서 함께 일하던 동료도 나에게 그렇게 말했다. 나도 "그래도 거기가 좋긴 해"라고 말했다. 정말 K 도넛 가게에서 일을 하는 게 '좋긴' 했다. 점장은 처음에 주휴수당을 준다고 했지만, 내가 일하는 시간을 주 15시간을 넘지 않게 조정해 결국 주휴수당을 주지 않았다. 그렇지만 좋긴 했다. 그래도 최저임금을 받으며 일했다. 4시간에 30분씩 휴식시간도 제공됐다.

하지만 점장이 시켜서 일하는데도 임금을 받지 못하는 시간도 있었다. 유니폼으로 갈아입는 시간이었다. 점장은 계산대 앞에 서기 전에 유니폼으로 갈아입으라고 지시했다. 그래서 나는 일을 하기 전에 엘리베이터를 타고 지하의 창고로 내려갔다가 다시 지상의 매장으로 올라와야 했다. 지하에 가서 옷을 갈아입고 신발을 갈아신고 다시 지상으로 올라오기까지 20여 분 정도가 걸렸다. 그래서 점장은 나에게 20분 일찍 출근하라고 했다.

그러나 그 20분에 대해서는 임금이 지급되지 않았다. 컴퓨터에 남기는 출∙퇴근 기록에 근거해서 임금이 지급되는데, 나는 출근을 한 직후에 컴퓨터에 출근기록을 남길 수 없었다. 출근을 하면 출근기록을 남기기 전에 먼저 지하에 내려가서 옷을 갈아입고 와야 했다.

"사용자 지휘·감독하에 있는 대기시간, 근로시간에 포함"

큰사진보기

|

| ▲ 유니폼을 입고 일하는 알바 알바들은 일을 하기 전 유니폼을 갈아입도록 지시받는다. 그러나 임금노동으로 인정받지는 못한다. |

| ⓒ 윤태우 |

관련사진보기 |

그 가게에서만 벌어지는 일은 아니었다. 버스로 1시간쯤 거리에 있는 '백화점 내 대기업 직영점'들도 똑같았다. 한 관리자급 직원한테서도 "이전에 근무하던 곳도 유니폼을 갈아입기 위해 출근등록을 하기 20분 전에 출근하는 게 당연한 분위기였다"는 말을 들었다. 다른 지역에서도 똑같이 벌어지고 있는 일이라는 말이었다.

나는 이미 출근을 해서 점장의 지시에 따라 옷을 갈아입는 '노동'을 한 것인데 그게 노동시간에 들어가지 않는다니…. 억울했다. 그래서 이에 대한 법원의 판례를 찾아봤다. 2006년 11월 23일 대법원은, 먼저 근로기준법상의 근로시간에 대해 "근로자가 사용자의 지휘, 감독 아래 근로계약상의 근로를 제공하는 시간"이라고 정의했다.

그리고 "근로자가 작업시간의 도중에 현실로 작업에 종사하지 않은 대기시간이나 휴식·수면시간 등이라 하더라도 그것이 휴게시간으로서 근로자에게 자유로운 이용이 보장된 것이 아니고 실질적으로 사용자의 지휘·감독하에 놓여 있는 시간이라면 이는 근로시간에 포함된다"라고 했다. 일하기 전 대기시간이나 일하는 도중에 들어 있는 휴식·수면시간 등도 실질적으로 사용자의 지휘·감독하에 있는 시간이라면 근로시간에 포함된다는 것이었다(2006다41990).

하지만 점장이나 매니저와 같은 관리자는 물론, 알바를 하는 당사자조차 '유니폼으로 갈아입는 시간은 당연히 임금노동 시간에 포함되지 않는다'고 생각하는 게 사실이다. 실제로 창원의 한 백화점 내 도넛 가게, 햄버거 가게, 카페 등, 대기업 직영점 세 곳에서 일하는 관리자와 알바들한테 물어봤더니, 하나같이 "20분 전에 유니폼을 갈아입고 출근등록을 하는 게 당연한 것 아니냐"고 말했다.

대법원 판례와 다르긴 하지만, 사실 나도 다른 관리자나 알바들의 말처럼 20분 전에 미리 출근하는 게 '예의'나 '매너'가 아닐까 하는 생각이 들기도 한다. 과연 어느 게 맞는 걸까? 수백 년 전에는 노예해방을 외치거나 여성해방을 외치면 미친 사람 취급을 받았다고 한다. 어쩌면 이것도 그런 것들처럼 '정상화된 비정상'은 아닐까? 그럼 이것에도 "비정상에 대한 정상화"가 필요한 건 아닐까?

덧붙이는 글 | 윤태우 기자는 오마이뉴스 1기 대학통신원입니다