<피로 사회>는 재독 철학자 한병철의 문제작이다. 그는 이 책에서, 어떤 온전한 휴식도 없이 몸 안의 모든 에너지가 소진될 때까지 일하는 현대인의 비유로 '무젤만'을 사용했다. '무젤만'은 2차 세계대전 당시 나치 수용수에서 영양 실조로 피골이 상접한 수감자들을 가리킬 때 쓰는 말이다.

'무젤만'은 독일어로 '무슬림(이슬람교도)'이란 뜻이다. 그들은 대개 거의 아사(餓死) 지경에 이르러 있었다. "움직이는 시체"였고, "껍데기만 남은 인간"이었다. 그들을 기다리는 건 오로지 가스실밖에 없었다. 그들은 몸을 제대로 가누지 못하고 흔들거리며 걸었다. 그 모습은 마치 무슬림이 기도하는 모습과 흡사했다. 그래서 그들의 동료 수감자들은 그들을 '무젤만'이라는 은어로 불렀다.

"무젤만은 탈진하여 완전히 무력해진 수감자들로서, 극심한 우울증 환자와 마찬가지로 완전한 무감각 상태에 빠져 심지어 육체적인 추위와 감독관의 명령조차 분간할 수 없는 지경에 이른다." (<피로사회>, 44쪽)자나깨나 책상에 포박된 채로 살아가기를 강요 받는 우리 아이들을, 이 '무젤만'에 빗대는 것은 너무 지나칠까. 하지만 부족한 잠 때문에 팔을 맥없이 흔들고 복도를 비틀거리며 걷는 아이들의 모습은 영락 없는 '무젤만'이다. 그것은 흡사 막 사나바로 걸어 나와 두 발로 걷기 시작한 오스트랄로피테쿠스의 모습이기도 하다. 우리 아이들은 언제쯤 그 구부정한 등과 허리를 꼿꼿이 세우고 걸을 수 있을까.

우리 반 갑숙이의 제안... 위안부 할머니들을 돕는 '팔찌' 착용하자며칠 전이었다. 우리 반 실장과 종교부장이 교무실로 나를 찾아왔다. 우리 반과 교무실은 세 개 층이나 차이가 된다. 어지간한 일이 아니면 아이들을 나를 찾아오기가 쉽지 않다. '무슨 일이 있나?' 나는 궁금했다.

"웬 일이냐."

"저 선생님, 며칠 전에 갑숙이(가명)가요…."

큰사진보기

|

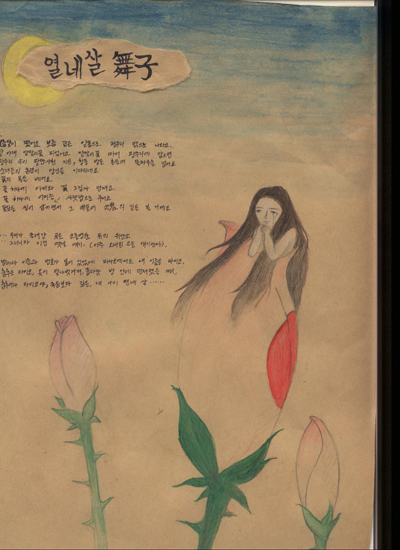

| ▲ 작년 문학 교과 시간에 우리 반 한 모둠이 그린 시화 작품. 바탕글은 김선우 시인이 쓴 <열네 살 무자(舞子)>라는 제목의 시로, 위안부 할머니의 피맺힌 삶을 모티프로 한 작품이다. |

| ⓒ 정은균 |

관련사진보기 |

아이들이 꺼낸 이야기는 위안부 할머니들을 돕는 '팔찌'에 관한 것이었다. '의식 팔찌'로 이름 붙여진 그 팔찌는 일본군 위안부 피해자 할머니들의 인권회복 운동을 지지하기 위해 고려대학교 'SIFE 블루밍 프로젝트'가 만든 것이다.

팔찌에는 "Blooming their hopes with you"라는 문구가 새겨져 있다. 우리가 팔찌를 착용하므로써 위안부 할머니들의 못다 핀 희망을 활짝 피워드리자는 메시지다. 팔찌 판매를 주관하는 NGO '정신대할머니와 함께하는 시민모임'의 브랜드 이름도 마침 '희망을 꽃 피움'이라는 뜻의 예쁜 우리말 '희움'이었다.

얼마 전 우리 반 갑숙이가 그 팔찌 판매에 관한 글을 인터넷에서 우연히 읽었다고 한다. 며칠 후, 갑숙이는 교실에서 우리 반 아이들 몇몇에게 팔찌에 관한 이야기를 꺼냈다. 그때 갑숙이의 말을 들은 아이들이 모두 흔쾌히 동의했다. 그러다가 내처 우리 반 모두 팔찌 차기 운동에 동참하면 어떻겠느냐는 제안이 나왔다고 한다.

"그거 좋지. 그럼 다 이야기한 거야. 반장이 갑숙이랑 해서 수량 주문을 받아 신청하고 그러면 되겠다."

"네, 지금 그렇게 준비하고 있어요. 그래서 선생님께서도 신청하시라고요. 우리와 뜻을 함께한다는 취지에서…. 헤헤."

"당연히 그래야지. 근데 몇 개나 신청하면 되나…? 다섯 개? 아니 세 개로 하자. 선생님 아내와 큰딸에게 하나씩 주면 되겠다. 둘째랑 막내는 아직 어려서 좀 그렇겠지?"

"네."

"그럼 됐지?"

"네…, 아니 아니요, 선생님, 드릴 말씀이 더 있어요."

"응? 무슨?"반장이 함께 온 종교부장 얼굴을 잠깐 보다가 내 얼굴을 쳐다보며 말을 이었다. 살짝 주저하는 기색이 궁금증을 일게 했다.

"선생님, 근데요, 팔찌가 배달되면 우리 모두 함께 팔찌 차고 모여서 할머니들 응원하는 동영상 같은 걸 찍어 보내드리면 어떨까 해서요. 다다음 주에 시험 끝나고 나면 수업도 좀 느긋해지고, 솔직히 특별히 할 일도 없잖아요."그리 의젓하고 어른스러운 말을 하면서 녀석들은 왜 주저했을까. 녀석들은 분명히 담임이 공부 타령을 하며 타박하기라도 할까 머뭇거렸을 것이다. 반장이고 학급회 임원이니, "고3인데 공부할 생각은 하지 않고 그런 이벤트나 생각하느냐"는 말을 어찌 염려하지 않을 수 있었으랴.

"그거 좋지. 근데, 누구 머리에서 나온 아이디어야. 정말 멋지다. 그럼 어떻게 준비하나. 시험이 9일 끝나니까, 10일부터 준비해서 찍으면 되겠다. 마침 13일에 서울에 학회 갈 일이 있으니 그때 함께 가서 전해드려도 좋겠네."나는 일부러 밝고 큰 목소리로 말했다. 조심스레 내 표정을 살피던 녀석들의 얼굴이 그제서야 활짝 펴졌다.

다른 반 아이들도 내게 팔찌 좀 보여달라고 관심 가져팔찌는 주말에 배달되었다. 월요일인 어제 아침, 반장과 갑숙이가 교실에서 팔찌를 나눠 주었다. 우리 반 이야기를 듣고 동참하신 몇몇 교과 담당 선생님들께도 전해 드렸다. 소문을 들은 다른 반 아이들은 복도를 오가는 내게 팔찌 좀 보여달라는 말을 건네며 관심을 나타냈다. 기회를 봐서 우리 3학년 아이들 모두에게 두루 알려야겠다.

미국의 진보적인 교육학자 존 듀이(John Dewey, 1859~1952)는 학교를 민주주의의 산 교육장으로 생각했다. 그의 이런 관점을 따르자면, 우리는 아이들을 "교복을 입은 민주주의 시민"으로 보아야 하리라. 마치 군인이 군복을 입은 시민인 것처럼 말이다. 그들이 지시와 통제의 대상이 아닌 실존적인 주체로 대접 받아야 하는 이유다.

하지만 아이들에게 '무젤만'의 삶을 강제하는 대한민국의 교육 현실은 얼마나 야만적인가. 그럼에도 옹졸하게 자기 세계에만 갇혀 있지 않고 세상을 향해 목소리를 내는 우리 반 아이들이, 나는 정말 고맙고 사랑스럽다. 이 사랑스러운 아이들이야말로 우리 대한민국 교육의 '마지막' 희망이 아니고 무엇이겠는가.

>>아이들과 함께 찍게 될 동영상과 시민단체 방문 체험 등에 관한 후속 기사도 올리겠습니다. 덧붙이는 글 | 이기사는 오마이뉴스 블로그에도 실렸습니다. 오마이뉴스는 직접 작성한 글에 한해 중복 게재를 허용하고 있습니다.