여행 나흘째. 날씨 맑음. 2011년 3월 13일.도치는 온몸이 탱글거리는 공처럼 둥글게 생겼다. 만지면 물컹거릴 것 같다. 심술이 잔뜩 든 것처럼 생겼다, 해서 강릉 사람들은 도치를 심퉁이라고 부른다. 주문진 항에 가면 도치를 얼마든지 볼 수 있다. 도치는 살짝 데친 숙회로 먹는다. 씹으면 살캉거리는 식감이 나는데, 맛이 괜찮다. 처음 먹을 때는 생선회와 아주 다른 맛이라 이상한 것 같았지만 여러 번 먹으니 익숙해지면서 입맛을 다시게 한다.

그 도치회를 하조대에서 먹었다. 하조대 어부들이 운영한다는 회센터 횟집에서. 생선회, 하면 가장 먼저 떠올리는 게 광어나 우럭일 정도로 나는 생선회에 관한 한 아무 생각이 없다. 그래서 메뉴판을 보면 그 생선 이름에서 시선이 머물게 되는데, '미의여신'님은 달랐다. 메뉴판에 없는 음식을 주문한다. 바닷가에 와서는 광어나 우럭을 먹는 게 아니라면서.

"아저씨, 혹시 도치 있어요?"있다고 하니 도치회를 주문하고, 이어서 도치알탕까지 같이 달라고 한다. 도치알탕은 묵은 김치에 도치와 도치 알을 넣고 끓인 일종의 매운탕이다. 도치알탕의 맛이 제대로 나려면 김치가 맛이 있어야 한단다. 이 식당, 김치 맛이 제대로 난다. 직접 담가서 땅에 묻었다고 한다.

도치회와 도치알탕 얘기를 줄줄이 늘어놓았지만, 정작 사진은 없다. 늦은 저녁식사로 생선회나 먹자, 면서 별다른 기대 없이 사진기를 모텔 방에 놓고 나간 것이다. 핸드폰에 내장된 카메라로 찍어도 되는데, 늘 그렇듯이 먹는데 정신이 팔려 까맣게 잊고 말았다. 그건 '미의여신'님도 마찬가지.

바닷가에서 먹는 도치회, 맛이 일품 <오마이뉴스> 블로거 '미의 여신'님과 하조대에서 만난 것은 예정에 없던 일이었다. 토요일, 주말여행을 떠날 예정이었던 미의 여신님이 하조대로 목적지를 정한 것은 순전히 나 때문이었다. 미의여신님은 딸과 깜이를 데리고 오후 다섯 시경 서울을 출발, 9시 20분경에 하조대에 도착했다. 깜이는 미의여신님이 기르는 애완견이다. 깜이 녀석, 돈을 엄청 밝히더라. 돈을 보면 일단 물고, 절대로 안 놓는다.

만나자마자 저녁식사를 하자면서 횟집으로 갔다. 오랜만에 만난 회포를 푸는데야 바닷가에서 횟집이 가장 적당하지. 청하를 곁들여 먹는 도치회와 도치알탕은 일품이었다. 바닷물이 철썩이는 소리는 횟집 실내가 너무 시끄러워서 안 들렸지만, 바닷가에서 먹는 도치회 맛은 일품이었다.

아, 이게 시작이었다. 도보여행이 맛난 음식 먹는 기행으로 바뀐 것이. 나는 다음날인 13일, 하조대부터 주문진까지 걸을 예정이었다. 20km 남짓인 거리니 대여섯 시간이면 충분히 걸을 수 있을 것이라고 예상했다. 한데, 이 일정이 하룻밤을 자고나니 바뀐 것이다.

내가 숙소로 정한 바다가 훤히 내려다보이는 모텔에 미의여신님도 딸과 함께 묵었다. 이 모텔, 얌전하다면 개도 함께 받아준다고 한 것이다. 이런 숙박업소 드문데, 다행이다. 그렇지 않으면 미의 여신님은 숙소 찾아 삼만 리, 하면서 하조대 부근을 헤맬 뻔 했다.

침대에 누워서 일출을 볼 작정으로 커튼을 치지 않고 잤건만 날씨가 흐려서 일출은 보지 못했다. 7시가 조금 넘은 시간에 미의여신님이 문자메시지를 보냈다. 주문진에 있는 아는 가게에 복이 들어왔다면서 먹으러 가자, 는 내용이었다. 복이라면? 복어?

이렇게 해서 우리는 주문진을 향해 걸어서가 아니라 미의여신님 차를 타고 떠났다는 얘기다. 9시가 조금 넘어 도착한 주문진항은 사람들로 북적이고 있었다. 언제 보아도 주문진항은 활기가 넘친다. 한국의 나폴리로 불리기에 손색이 없는 곳이 주문진 바다다. 주문진 해안을 따라 걷다보면 감탄이 저절로 나올 정도로 아름답다.

항구에는 배가 잔뜩 정박되어 있었고, 그 앞에서 그물을 손질하는 사람들도 여럿 있었다. 관광객들도 제법 많이 보인다. 일요일이라서 그럴 것이다.

주문진 시장 안으로 들어가 미의여신님 단골가게로 가서 복어 세 마리를 샀다. 밀복이라고 했다. 흥정은 미의여신님 몫. 멍게 둘과 놀래미 두 마리가 따라왔다. 생선을 다듬는 곳은 따로 있고, 다듬은 생선을 들고 가서 먹는 곳 역시 따로 있다. 이곳은 시장에서 그리 멀지 않은 곳에 있다. 제각각 돈을 내야 한다.

큰사진보기

|

| ▲ 복지리. 절반 이상을 먹어치운 뒤 사진을 안 찍었다, 하면서 찍어서 볼품이 좀 없게 나왔다. |

| ⓒ 유혜준 | 관련사진보기 |

아침식사로 복어회를 먹기는 처음이다. 얇게 저민 복어 살은 쫄깃거리는 게 씹는 맛이 제대로 난다. 회에 술 한 잔을 곁들여야지, 하면서 청하를 주문했다. 회를 뜨고 남은 복어로 복지리를 끓여달라고 했다. 이른 시간인데도 식당 안은 빈자리가 없을 정도로 사람들로 넘쳐난다.

조미료를 넣지 말고 끓여달라고 한 복지리는 국물이 아주 개운하면서 시원했다. 확실히 싱싱한 생선이 들어가야 지리든 매운탕이든 더 맛이 난다.

큰사진보기

|

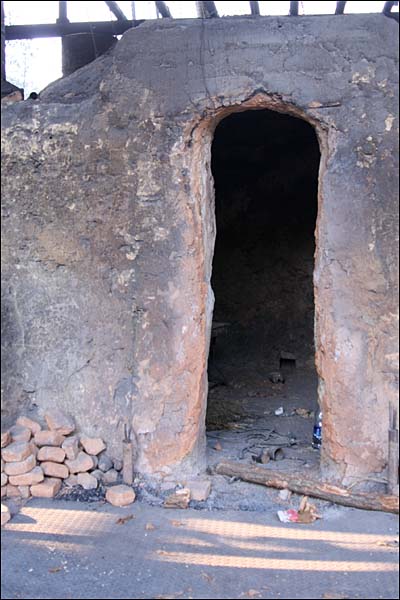

| ▲ 숯을 뺀 빈 가마. 이곳에 들어가서 땀을 낸다.

바닥에는 나무를 깔아 들어가 앉을 수 있게 하는데, 이 가마는 이 날 빈 것이었다. |

| ⓒ 유혜준 | 관련사진보기 |

꾸미지 않은 허름한 숯가마, 마음에 드는 걸 주문진까지 왔으니, 이곳에서 하조대를 향해서 걸어갈 수도 있지만, 이미 도보일정은 포기했다. 하조대부터 주문진까지는 다음에 걷지 뭐, 새털같이 많은 날이 있잖아, 하면서.

다음 목적지는 횡성에 있는 숯가마. 숯을 구워낸 숯가마를 한증막으로 이용하는데 찜질방과 땀을 내는 것은 비슷한데 전혀 다른 맛이 나는 곳이다.

그 숯가마에 들어가 두꺼운 수건을 두르고 앉아 있으려니, 사람은 참으로 대단한 동물이라는 감탄이 저절로 나온다. 숯을 구워낸 숯가마에서 땀을 낼 생각을 어떻게 해냈는지, 말이다. 찜질방에 가는 걸 별로 즐겨하지 않아서 숯가마에 갈 때만 해도 그저 그러려니 했더니만 이게 들어가 앉아 땀을 내고 있으니 개운한 것이 기분이 아주 좋아지다 못해 상쾌해지기까지 하는 게 아닌가. 찜질방에서 땀을 낼 때처럼 숨이 막히게 답답하지도 않다.

지금은 입장료를 받고, 땀을 낼 때 입는 옷과 수건 등을 빌려주지만 처음 숯가마에서 땀을 내던 사람들은 이 마을 주민들이었다고 한다. 숯가마를 식히는 동안 주민들이 이용하면서 알려지게 되었고, 멀리서도 찾아오는 사람들이 생겼다는 것이다.

숯을 구워낸 숯가마는 너무 뜨거워서 하루쯤 식힌 뒤에 사람들이 들어갈 수 있다고 했다. 이 숯가마는 숯을 구워내는 게 우선이라 찜질방처럼 편의시설은 거의 없다. 대신 숯불에 고기를 구워 먹을 수 있는 식당이 있단다. 땀을 내고난 뒤 한우나 삼겹살 등을 숯불에 구워 먹는 맛도 괜찮단다.

편의시설이 없다고 타박을 하는 사람들도 있지만, 나는 꾸미지 않은 이 허름한 숯가마가 마음에 들었다. 숯가마 앞에는 멍석을 깔아 땀을 내고 나온 사람들이 쉴 수 있게 해 놨다. 그것도 예전에는 낡아서 구멍이 뻥뻥 뚫려 있었는데, 요즘 새것으로 바꿔놨단다.

숯가마 안에는 들어가 앉으니 뜨거운 열기가 엄청나게 쏟아져 나와 땀이 저절로 퐁퐁 솟아난다. 그래서 수건을 두를 수밖에 없다. 그래도 그 날은 숯가마가 많이 식어서 덜 뜨거운 것이라고 했다. 이 보다 더 뜨거우면 몸이 익는 거 아냐?

몇 시간에 걸쳐 숯가마를 드나들면서 땀을 빼니 허기가 지기 시작한다. 인간이란 쉼 없이 빈속을 채워야 살아가는 슬픈 존재가 아니던가. 먹고 돌아서면 다시 뱃속을 채워야하는 가혹한(?) 운명이 기다리고 있으니 말이다. 안 먹고 버틸 수 있는 선택권이 인간에게는 없다. 그러니 늘 끊임없이 먹어줘야 한다.

숯가마의 부설 식당에서 숯불에 고기를 구워 먹는 것도 좋겠지만, 우리는 고기 대신 막국수를 택했다. 횡성 용둔리에 막국수를 잘 하는 집이 있기 때문이다. 숯가마에서 그리 멀지 않은 곳이다. 도보여행을 떠나서 하루 종일 이처럼 맛난 음식을 찾아 돌아다니기는 또 처음이다. 은근히 재미나다. 맛난 음식 먹는 것까지는 좋은데 이렇게 먹다가는 살이 쪄서 나중에는 걸어 다니는 게 아니라 굴러다니겠다.

막국수 맛은 칼칼했다. 먹으면 먹을수록 매운 맛이 깊어진다. 고춧가루가 그다지 많이 들어간 것처럼 보이지 않는데 이 매운 맛은 대체 어디서 비롯된 것일까, 싶어질 지경이다. 곁들여 먹은 감자전은 별미였고, 돼지고기 수육 역시 제대로 삶아졌다. 눈 깜짝할 사이에 접시가 비고, 그릇이 빈다. 사람이란 말이지 먹으면 먹을수록 위가 늘어난단다.

먹는 재미도 걷는 재미 못지않다는 것을 새삼스럽게 깨달은 날이었다. <오마이뉴스> 블로거 '미의여신'님 덕분에.