대학을 다니면서 관심을 가졌던 것은 '독립'이었다. 엄마는 고맙게도 딸에게 소를 키우라하지 않고 아들들처럼 배우고 성공하라는 메시지를 주었다. 그 달콤한 기회에 나를 맡기며 자랐고 이 정도면 내가 홀로 독립하여 내가 하고 싶은 꿈들을 이루면서 살 수 있겠다고 생각했다. 그럴 찰나에 엄마로부터 두 번째 메시지를 받았다.

"성공해야 좋은 남자를 만나지."

큰사진보기

|

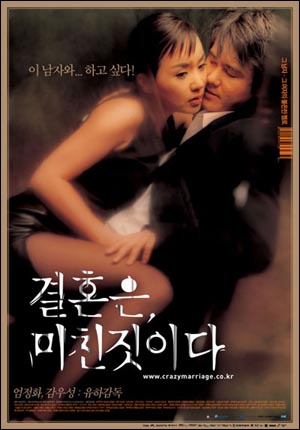

| ▲ 감우성, 엄정하 주연의 영화 <결혼은 미친 짓이다> 포스터. |

| ⓒ 싸이더스 |

관련사진보기 |

지난 18년 동안의 공부가 신부수업이었단 말인가? 대학 시절, 집에서 나와 학교 근처에서 살겠다는 선언에 "독립은 결혼해서 하는 거지!"라며 절대 반대했던 엄마의 말은 적잖은 좌절감을 주었다.

당시 대학생이었던 내가 소망했던 독립이란 가족으로부터 떨어져서 홀로 살 수 있는 '분가'의 개념에 가까웠다. 내가 누구와 함께 무엇을 하다가 왜 이제 집에 들어오는지를 가족에게 설명하고 타박을 들어야했다.

그리고 한참 관심을 가지고 있었던 '진보'며 '페미니즘'과 관련된 책이나 자료집의 자극적인 제목이 눈에 띄면 그것은 훈계감이었고 그것은 엄친아와 엄친딸들과의 비교로 이어졌다.

내가 하는 행동과 선택이 끊임없이 '가족 안에서 수행해야하는 딸의 역할'이라는 시험대 위에 올려진다는 것을 깨달았다. 가족이란 친밀감과 정서적 안정감을 주는 공간이기보다는 나의 자아실현과 정치적 자유를 속박하는 곳으로서 다시 보이게 됐다.

가족은 대학생 딸과 '독립'을 가지고 싸울지언정 '결혼'을 가지고 싸우지는 않았다. 학생 시기에 가족 모두에게 그것은 당면 과제가 아니기 때문이다. 하지만 대학을 졸업하고, 나이가 들어감에 따라 '결혼'이라는 미션은 '독립과 자유'라는 나의 행복 키워드에 가장 강력한 태클을 제기하는 카드로 떠올랐다.

결혼이라는 것은 한 가족의 딸의 역할과 더불어 또 다른 가족의 며느리, 남편의 아내라는 역할을 더 부여받게 될 것이며, 그것은 나의 행동과 선택이 '적절한지'에 대한 체크리스트가 추가되는 일이 될 뿐이었다. 따라서 "결혼할 생각이 없다"는 나의 태도는 가족 안에서 좀 더 자주, 좀 더 격앙되게 다뤄지기 시작했다.

"나중에 병들면 누가 돌봐주니?"...결혼하면 미래가 보장되나요?

뻔한 반격 중의 하나는 "나중에 병들면 누가 돌봐주니?"이다. 어머니, 왜 이러세요. 아빠가 엄마 아플 때 돌봐주던가요. 엄마는 '경제적으로, 정서적으로 돌봐줄 자식'을 이르는 말일 것이다. 비혼과 관련된 인터뷰를 할 때에도 가장 많이 받는 질문 역시 "미래가 불안해지지 않는가?"였다. 이런 질문에 대답하기 이전에 다음과 같은 질문을 돌려준다. 결혼을 통해 가족을 꾸리는 것은 삶에서 닥칠 수 있는 리스크를 줄여주고 안정된 미래를 보장하는 기획인가?

교육비가 오르고, 암을 치료하거나 견디는 데에 드는 비용도 만만치 않다. 양부모이건 한부모이건 경제활동에 전념해도 경제적으로 안정된 수준에 도달하기 어렵다. 아이를 더 교육시키기 위해서는 가사노동이나 양육을 위탁하기 위한 비용도 발생한다. 온전히 가족들의 끊임없는 희생 속에 유지되는 가족이기에 사망, 병듦, 나이듦, 퇴직 등 가족구성원 개개인의 상황 변화는 가족의 행복과 안정을 뿌리째 흔들어 놓는다.

리스크를 줄이는 것, 안정된 미래를 보장하는 것은 가족이 할 수 있는 일이 아니라, 개개인의 상황 변화가 개인 및 그와 관계맺고 있는 공동체에 심대한 위기가 되지 않을 수 있도록 떠받쳐주는 복지체계가 있어야 할 일이다. 오히려 삶의 위기는 결혼과 혈연가족을 가지는 것이 안정된 미래를 약속한다는 집단적인 믿음에서 시작되는 것이 아닐까.

몇 년만에 전화온 친구, "사람은 결혼하고 살아야죠"핸드폰에 몇 년 동안 왕래가 없던 친구의 번호가 떴다. 반가운 마음과 함께 '결혼하나...'라는 얄궂은 추측을 하며 전화를 받았고 그 예감은 틀리지 않았다. 내가 비혼 운동을 하는 여성단체에서 활동하고 있고, '결혼'을 의미있는 선택지로 삼고 있지 않다는 것을 알 법한 친구였기에 목소리에서 조심스러움과 긴장감이 전해졌다. "축하해!"라는 말이 터져 나오기까지 "진짜?", "어머!"를 반복했던 나의 애매한 3초 사이, 그 친구가 이런 말을 하고야 말았다. "사람이 결혼은 하고 살아야죠."

비혼으로서 "결혼을 반대하는 것인가?"라는 질문도 많이 받는다. 보통은 "결혼하는 사람들 중에도 행복하게 사는 사람들이 있고, 개인들의 선택에 대해서 비판할 생각은 없다"고 대답한다. 그렇다면 나는 친구의 선택에 망설임없이 축하할 수 있어야 했다.

하지만 실은, '결혼과 혈연가족이 곧 미래 계획'라는 집단적인 믿음, 혈연가족은 무엇에도 영향받지 않는 순수한 행복 영역이라는 믿음이 불안정한 사회복지체계에 대해 면책특권을 주고 있다고 생각한다. 결혼도 혈연가족도, 출산도 양육도 행복할 수 없는 사회에 머물러 있는 것이다.

"나도 불안하다"... '비혼'말고 결혼과 복지에 질문하라 이제 대답하자면 비혼인 나는 "불안하다."

그것은 내가 결혼하지 않을 것이기 때문이 아니라, 시장 속에서 경쟁력을 갖추기 위해 너무도 많은 비용을 청구하는 사회, 돈 걱정없이 치료받을 수 없는 사회, 밑천없이는 월세나 전세로 살기도 버거운 사회에 내가 속해 있기 때문이다.

어느 누구도 비혼으로 태어나지 않는 사람은 없다. 비혼이 살기 어려운 세상이라면, 가족을 이뤄도 살기 어려운 것은 마찬가지다. 비혼으로 살기 좋은 세상이라면 가족을 이뤄도 살기 좋은 세상이 될 것이다. 비혼에게 질문하기를 멈추고 '결혼'과 '복지'에 대해 질문하기를 권한다.

덧붙이는 글 | 글쓴이는 비혼여성 정현희씨 입니다.