쇠는 인류 역사의 기틀을 꾸려온 중요한 재료 중 하나다. 고대에는 쇠를 어떻게 활용하는지가 빈부(貧富)와 강약의 판별 척도(尺度)였고, 역사의 발전 단계를 구분하는 기준이었다. 청동기(靑銅器)시대를 철기(鐵器)세력이 압도한 것은 자연스런 흐름이었다. 정보사회인 지금도 국부(國富)의 선후(先後)를 가늠하는 실질적인 척도(尺度) 중 하나다.

큰사진보기

|

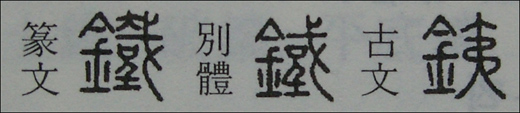

| ▲ 쇠 철(鐵)자 쇠 철(鐵)자의 시대에 따른 변천. 민중서림 한한대자전 촬영. |

| ⓒ 강상헌 |

관련사진보기 |

쇠 철(鐵)자는 쇠 금(金) 부수 단어다. 金을 의미요소로, 부수자 金을 뗀 나머지 [질]자(字)를 소리요소로 한 형성자(形聲字)다. 나중에 [질]소리가 [철]로 변한 것으로 여겨진다. [질]자는 '큰 창'의 뜻, 소리요소지만 큰 창의 재료가 되는 단단한 쇠의 뜻을 함께 지었다.

쇠 금(金)에 소리요소 동(同)을 붙인 단어가 구리 동(銅)인 것과 비슷하다. 새 조(鳥)에 소리요소 구(九)를 붙인 것이 비둘기 구(鳩)자다. 비슷한 물질인 쇠나 구리를 구분하는 글자를 만드는 방법이고, 여러 새 중 어떤 특성을 가진 새를 이르는 명칭을 짓는 요령이었다.

이를테면 때리면 철철철 소리 나는 쇠는 철(鐵)로, 구구구 하며 우는 새는 구(鳩)로 만든 것이다. 형성(形聲)은 뜻과 소리를 합한다는 것으로 상형(象形) 지사(指事) 회의(會意) 따위의 한자의 구성 원리 중 하나다.

鐵의 소리요소인 [질]자(鐵에서 金을 제외한 글자)는 한국의 현대한자에서 잘 쓰이지 않아 따로 활자를 구하기도 어려운 벽자(僻字)다. 그러나 달릴 질(䟈)자에서와 같이 다른 단어에 서 그 자형(字形)과 소리를 확인할 수 있다. 날카로울 질(戜)자도 뿌리가 같은 것으로 생각된다. 이런 예(例)에서 보듯 한자(漢字)의 구성은 아이들의 레고놀이와도 비슷하다.

고대에는 금(金)이 쇠붙이의 대표글자였다. 청동기에는 金이 청동을 의미했다. 대장간 일 즉 야금(冶金)이 발달해 청동보다 단단한 쇠를 다루는 것이 가능해지면서, 쇠와 쇠붙이가 같은 뜻이 되고 철(鐵)이라는 이름도 얻게 됐을 것이다.

나중 금(金)은 다섯 가지로 구분된다. 백금(白金) 청금(靑金) 적금(赤金) 흑금(黑金) 황금(黃金)으로 각각 은(銀) 연(鉛) 동(銅) 철(鐵) 금(金)을 나타낸다. 이중 오직 황금만이 金이란 이름을 갖게 됐다. 이는 곧 교환가치의 대명사, 바로 돈이다.

토막해설-쇠 철(鐵)자

|

총 21획. 강철 강(鋼), 굳셀 강(剛), 쇠 금(金)자 등과 같은 울타리에 든다. 金을 형부(形符) 즉 의미요소로 하고, 鐵자에서 金부분을 제외한 [질]자를 성부(聲符) 즉 소리요소로 하여 결합된 형성자다.

[철]이라는 음은 [질]이 변한 것으로 풀이된다. 형성자에서 의미요소는 대략적인 구분(쇠붙이 종류)을 드러내고, 소리요소는 소리(철)를 결정한다.

소리요소가 구체적인 뜻이나 특징(두드리면 철철철 하는 소리가 나는 금속)을 함께 나타내는 경우도 자주 있다. 처음 보는 한자라도 그 뜻을 짐작할 수 있는 글자가 많은 이유다.

|

흑금 즉 검은 쇠라고도 했던 철(鐵)은 무기, 갑옷, 검은 것, 단단함, 불변(不變)함 등을 나타내는 낱말이다. 원소기호 Fe는 라틴어 ferrum에서 온 것이다. 영어로는 iron이며, 강철(鋼鐵)은 steel이다. 이는 탄소함유 정도와 특성, 용도 등에 따라 구분된다.

흔히 약자로 철(鉄)이 쓰인다. 그런데 이 글자는 꿰매다는 뜻의 [질]자로 꿰맬 질(紩)자와 같은 뜻이다. 쇠 철자의 옛 글자 중의 하나인 철(銕)자가 언제부터인가 잘못 쓰여 일반화된 것이다. 특히 일본 한자에서는 본자[鐵] 보다 더 많이 쓰인다.

중요하고 역사 오랜 이 쇠라는 물질에는 여러 이름이 같은 뜻으로 쓰였다. 銕 鋨 䥫도 다 철이란 글자다. 현대 중국어의 간자로는 铁자가 쓰인다.

쇠와 관련해서 여러 민족이 다양한 주술(呪術) 또는 종교적 풍습을 가진다. 인도 여성들이 쇠로 된 요란한 색깔의 팔찌를 겹겹이 끼는 것은 철의 영적(靈的)인 힘을 이용해 악령을 쫒기 위한 것에서 비롯한 장식이다. 대부분의 민족이 칼 또는 비슷한 형태의 물건으로 주술의 효력을 기대한다. 샤먼(무당)이 칼을 쓰는 것도 같은 맥락이다.

일정한 일이나 장소에서 쇠를 터부(taboo)의 대상으로, 즉 금기시(禁忌視)하는 사례도 여럿 있다. 그리스 로마의 고대신전이나 이스라엘 사원에서 쇠로 된 물건을 소지하지 못하도록 한다든지, 힌두족이 가옥건축에 쇠를 쓰지 않는 것과 같은 경우다.

철(鐵)이 들어간 글자만 웬만한 크기의 한자사전에 2백50여개나 된다. 쇠와 우리 생활, 문명과의 연관성을 짐작하게 한다. '쇠나무에서 꽃 피랴?'는 뜻의 철수개화(鐵樹開化)처럼 부정적인 이미지로도 나타나지만, 철옹성(鐵甕城)처럼 튼실함의 싱징으로 대부분 쓰인다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 시민사회신문과 예지서원(www.yejiseowon.com)에도 실렸습니다. 필자 강상헌은 시민사회신문 논설주간으로 이 신문의 사회교육기구인 예지서원의 원장을 겸임하고 있습니다.