큰사진보기

|

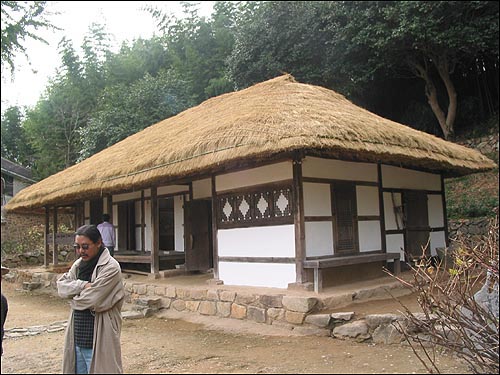

| ▲ 김영랑 생가 작가 강기희가 김영랑 생가 안채 마당에서 무언가 골똘히 생각하고 있다 |

| ⓒ 이종찬 |

관련사진보기 |

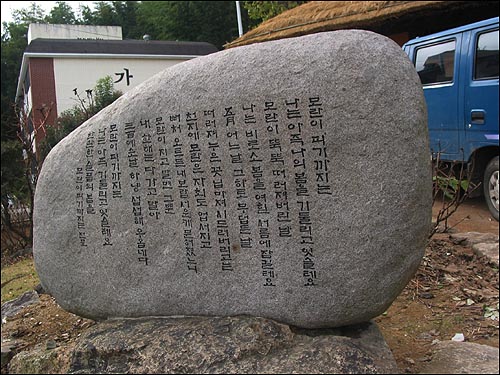

모란이 피기까지는 나는 아즉 나의 봄을 기둘리고 잇슬테요모란이 뚝뚝 떠러져 버린 날나는 비로소 봄을 여흰 서름에 잠길테요五月(오월) 어느 날 그 하로 무덥든 날떠러져 누은 꼿닙마져 시드러버리고는 천지에 모란은 자최도 업서지고뻐처 오르던 내 보람 서운케 문허졌느니모란이 지고 말면 그뿐 내 한 해는 다 가고 말아 三百(삼백) 예순날 하냥 섭섭해 우옵네다모란이 피기까지는 나는 아즉 기둘리고 잇슬테요찬란한 슬픔의 봄을 -김영랑 생가 시비, '모란이 피기까지는' 모두 '북은 소월 남은 영랑'이라 하여 '진달래꽃'을 쓴 김소월(1902.8.6~1934.12.24) 시인과 더불어 우리 시문학사에 쌍벽을 이루는 시인 김영랑(金永郞, 1903.1.16~1950.9.29). 그는 갔지만 그가 남긴 시는 '돌담에 소색이는 햇발가치' 우리 곁에 영원히 남아 시린 마음을 따스하게 어루만져주고 있다.

길라잡이가 영랑 김윤식 선생 시를 처음 읽은 것은 중학교 다닐 때 국어교과서에 실려 있는 '모란이 피기까지는'이었다. 김소월이 쓴 '진달래꽃'도 마찬가지였다. 그때 내가 태어나 살았던 창원 상남에는 서점이 꼭 하나밖에 없었다. '상남서점'. 상남초등학교를 마주 바라보고 있었던 그 서점은 참고서나 학용품을 주로 팔았다.

까닭에 국어교과서에 나오는 김영랑이나 김소월이 쓴 시를 더 읽기 위해 시집을 구하려고 해도 시집을 구할 수가 없었다. 그때부터 길라잡이는 해마다 봄이 오면 앞산 곳곳에 김소월 시에 나오는 그 진달래꽃이 피어나기를 기다렸고, 가까운 이웃이었던 분이네 뜨락에서 모란이 어서 피어나기를 애타게 기다렸다.

동산마을(지금의 창원시 상남동)을 둘러싼 야트막한 산등성이 곳곳을 발갛게 물들이는 진달래꽃을 바라보면서 '진달래꽃'을 나직하게 읊고 싶었다. 분이네 뜨락에서 갓 피어나는 모란을 보면서, 분이네 뜨락에 뚝뚝 떨어져 누운 모란을 보면서, '모란이 피기까지는'이란 시를 가만가만 읽고 싶었다.

큰사진보기

|

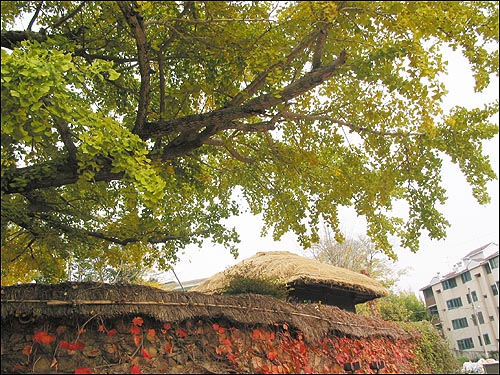

| ▲ 김영랑 생가 사랑채 안쪽을 노란 은행잎으로 가리고 있는 커다란 은행나무가 한 그루 우뚝 서 있다 |

| ⓒ 이종찬 |

관련사진보기 |

영랑 혼백처럼 우뚝 우뚝 서 있는 시비들11월8일(토) 오후1시30분. 한국문학평화포럼 마지막 행사인 <김남주문학축전>에 참가하는 일행 50여 명과 함께 들른 강진읍 남성리 탑동 야트막한 언덕에 자리 잡고 있는 김영랑 생가(1986년 2월7일 지방기념물 제89호 지정). 생가로 올라가는 길목, '내 마음 고요히 고흔 봄 길우에'란 시비가 서 있는 구부러진 돌담이 고향에 온 듯 정겹다.

시인 김선태(목포대) 교수를 앞세우고 그 돌담을 따라 김영랑 생가에 들어서자 대나무로 촘촘촘 엮은 대문이 일행들을 반갑게 맞이한다. 대나무 대문을 지나 노오란 초가지붕이 이마를 맞대고 있는 생가 들머리에 들어서자 넓은 잔디밭에 서 있는 '모란이 피기까지는'이란 시비가 영랑의 혼백처럼 우뚝 서 있다.

안채로 올라가는 오른 편 길목에는 핏빛 담쟁이넝쿨이 기어오르는 돌담 너머, 사랑채 안쪽을 노란 은행잎으로 가리고 있는 커다란 은행나무가 한 그루 우뚝 서 있다. '아파 누워 혼자'라는 시비를 앞세우고 있는 이 은행나무는 영랑이 19살 때 심었다고 한다. 그러니까 이 은행나무는 90년 가까운 세월 동안 이곳을 지켜온 셈이다.

은행잎처럼 노오란 초가지붕을 이고 있는 문간채 대문을 들어서자 왼 편에 나무판자로 덮어놓은 우물(마당 앞 맑은 새암은)이 하나 있고, 널찍한 마당 저만치 문간채보다 훨씬 큰 노오란 지붕을 머리에 인 안채가 나지막이 엎드려 있다. 마치 "보드레한 에메랄드 얕게 흐르는 / 실비단 하늘을 바라보고"(내 마음 고요히 고흔 봄길 우에) 싶은 것처럼.

큰사진보기

|

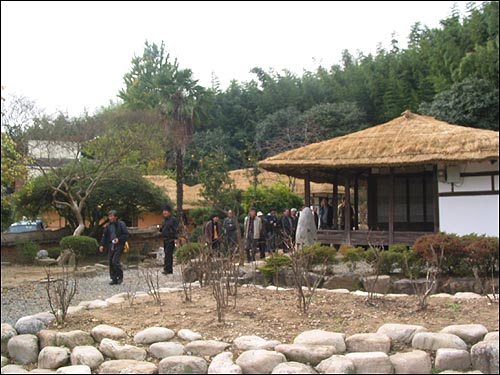

| ▲ 김영랑 생가 길라잡이가 영랑 김윤식 선생 시를 처음 읽은 것은 중학교 다닐 때 국어교과서에 실려 있는 '모란이 피기까지는'이었다 |

| ⓒ 이종찬 |

관련사진보기 |

'오-메 단풍 들것네'로 시가 되어버린 장독대1906년 지은 옛 모습 그대로 지었다는 안채 가운데 방 안에는 양복 정장 차림을 한 영랑 초상화가 가지런히 놓여 있다. 길라잡이가 영랑 사진을 바라보며 고개를 잠시 숙이자 사진 속 영랑이 "시의 가슴을 살프시 젓는 물결가치 살아라"라고 나직하게 속삭이는 듯하다. 안채에 매달린 부엌에는 시커먼 가마솥이 걸려 있고, 그 곁에 뒤주가 놓여 있다.

안채 오른 편에 딸린 자그마한 마당에 들어서자 영랑이 "누이의 마음아 나를 보아라"란 시를 쓴 장독대가 놓여 있다. 그 장독대 주변에 보란 듯이 감나무가 한 그루 서 있다. 이 시는 1930년 어느 날 영랑이 누이가 장독을 열 때 단풍 진 감나무 잎이 떨어져 내리는 것을 보고 '오-메 단풍 들것네'라고 속삭이는 소리를 듣고 쓴 시다.

오-메 단풍 들것네장광에 골불은 감닙 날러오아누이는 놀란 듯이 치어다보며 오-매 단풍 들것네 추석이 내일모레 기둘니리바람이 자지어서 걱졍이리누이의 마음아 나를 보아라오-메 단풍 들것네-김영랑, '누이의 마음아 나를 보아라' 모두지금은 장독 기능을 하지 못하고 그대로 시가 되어버린 장독대 뒤편에는 몸뚱이를 이리저리 뒤틀어 꼰 동백나무가 몇 그루 서 있다 그 중 가운데, 가지를 비스듬하게 장독대 쪽으로 엎드리고 있는 동백나무가 한 그루 있다. 이 동백나무가 영랑이 우리나라 최고 춤꾼이었던 최승희와의 사랑을 부모님 반대로 이루지 못해 목을 매달고 죽으려 했다는 나무다.

큰사진보기

|

| ▲ 김영랑 생가 지금은 장독 기능을 하지 못하고 그대로 시가 되어버린 장독대 |

| ⓒ 이종찬 |

관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 김영랑 생가 이 동백나무가 영랑이 우리나라 최고 춤꾼이었던 최승희와의 사랑을 부모님 반대로 이루지 못해 목을 매달고 죽으려 했다는 나무다 |

| ⓒ 이종찬 |

관련사진보기 |

13살 최승희와 1년 동안 목숨을 건 사랑에 빠지다 "첫 부인과 사별한 영랑은 2년 뒤 18세 때 이화여전을 나와 하숙하던 강진보통학교 여교사마재경과 열애에 빠진다. 하지만 그 사랑은 영랑이 일본 유학길에 오르면서 끝을 맺는다. 그 뒤 귀국한 영랑은 22세 되던 해 정지용 등과 만나며 최승일의 누이동생인 숙명여학교 2학년 최승희(13세)와 약 1년 동안 목숨을 건 사랑에 빠진다." 김선태 교수는 "영랑은 1년 중 6개월을 서울에서 머물렀다. 하지만 최승희와의 사랑도 양가 부모들의 반대에 부딪쳐 결실을 맺지 못했다"며 "영랑의 집안에서는 '그런 경성 신여성은 우리 가문에 필요 없다'는 이유로, 최승희 집안에서는 영랑의 지방색을 들어 각각 반대했다"고 설명한다.

김 교수는 "이때 영랑이 자살을 시도했으나 다행히 발각되어 목숨을 건진다"며 "영랑은 그 다음 해 숙부의 중매로 개성 호수돈여고를 나와 교편생활을 하던 김귀연과 재혼해 슬하에 7남3녀(2남인 김현복은 생후 1년 뒤 사망)를 두게 된다. 김귀연이 호적상 본부인이 된 셈"이라고 밝힌다.

김 교수는 "영랑은 사실 일본 유학 때 음악을 하려고 했다. 하지만 '딴따라' 운운하는 부모님 반대로 어쩔 수 없이 영문학을 했다. 그의 시에 음악성이 깔린 것도 이 때문"이라며, "부유한 지주집에서 태어난 영랑은 고향에서 친구들과 중등학교(금릉중학교)을 설립하기도 하고, 1948년 제헌 국회의원 선거에 출마해 낙선하기도 했다"고 덧붙였다.

큰사진보기

|

| ▲ 김영랑 생가 마당 한 귀퉁이에는 '모란이 피기까지는'에 나오는 그 모란이 "찬란한 슬픔의 봄을" 기다리며 바싹 마른 열매를 을씨년스럽게 매달고 있다 |

| ⓒ 이종찬 |

관련사진보기 |

큰사진보기

|

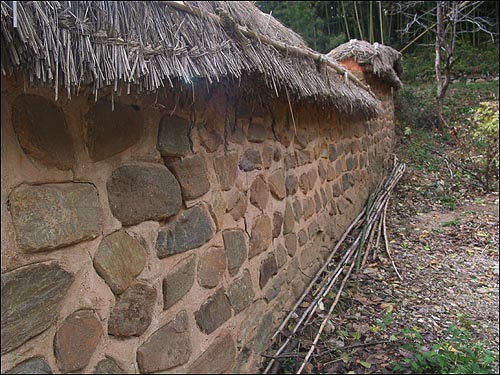

| ▲ 김영랑 생가 영랑 생가를 아담하게 둘러싼 돌담에 서서 '돌담에 속삭이는 햇발'이란 시를 가만가만 읊조린다 |

| ⓒ 이종찬 |

관련사진보기 |

그 초가에 가면 지금도 영랑이 시를 쓰고 있다사랑채로 가는 마당 한 귀퉁이에는 '모란이 피기까지는'에 나오는 그 모란이 "찬란한 슬픔의 봄을" 기다리며 바싹 마른 열매를 을씨년스럽게 매달고 있다. 영랑의 시혼이 담긴 모란 열매를 오래 바라보며 '모란이 피기까지는'을 읊다가 오른쪽에 있는 사랑채로 향한다. 사랑채 안에는 마네킹이 된 영랑이 지금도 시를 쓰고 있다.

사랑채 앞쪽에는 등나무 그늘과 구순 가까운 은행나무가 영랑의 그림자처럼 이리저리 흔들리고 있다. 사랑채 오른 편 마당에는 뭉게구름을 머리에 얹은 유자나무가 쏟아지는 늦가을 햇살에 노오란 유자를 통통 튕기고 있다. 영랑 생가 뒤쪽에는 오래 묵은 동백나무 몇 그루가 빼곡한 대나무숲을 지키고 있다.

이 동백나무와 대나무숲이 영랑의 데뷔작 '동백잎에 빛나는 마음'을 짓게 만들었다. 영랑은 1950년 9월29일 포탄에 맞아 이 세상을 떠나기 앞까지 보석처럼 빛나는 시 80여 편을 발표했다. 그 중 60여 편이 일제 강점기 때 창씨개명과 신사참배를 거부하며 이곳에서 생활하던 때 쓴 시들이다.

안내자료에 따르면 영랑 생가는 1948년 영랑이 서울로 이사를 간 뒤 몇 차례 팔렸으나 1985년 강진군에서 사들여 지금까지 관리하고 있다. 그중 안채는 일부 바뀌었던 것을 1992년에 옛 모습 그대로 고쳤고, 문간채는 아예 철거되고 없었던 것을 1993년에 영랑 가족들 설명에 따라 지었다.

영랑 생가를 아담하게 둘러싼 돌담에 서서 '돌담에 속삭이는 햇발'이란 시를 가만가만 읊조리며 영랑의 삶과 시세계를 다시 한번 차분하게 더듬는다. 어디선가 늦가을 바람 한 점 씽 불어오는가 싶더니 빠알간 감잎 몇 개 장독대 위로 떨어진다. 그때 어디선가 '자네 소리하게 내 북을 잡지'하는 영랑의 목소리가 환청으로 들린다.

자네 소리하게 내 북을 잡지진양조 중모리 중중모리엇모리 자진모리 휘몰아 보아.이렇게 숨결이 꼭 맞아서만 이룬 일이란인생에 흔치 않어 어려운일 시원한일.소리를 떠나서야 북은 오직 가죽일뿐헛 때리면 만갑(萬甲)이도 숨을 고쳐 쉴 수밖에.장단(長短)을 찬다는 말이 모자라오연창(演唱)을 살리는 반주(伴奏)쯤은 지나고북은 오히려 컨덕터요.떠받는 명고(名鼓)인데 잔가락을 온통 잊으오떡 궁! 동중정(動中靜)이오 소란 속에 고요 있어인생이 가을같이 익어가오.네 소리하게 내 북을 치지.-김영랑, '북' 모두

일제강점기 때 창씨개명 신사참배 거부한 김영랑

13세 결혼 1년 반 만에 사별, 23세 재혼, 47세 포탄 맞아 운명

|

큰사진보기

|

| ▲ 김영랑 시비 영랑 김윤식 선생은 1903년 1월16일 전남 강진에서 아버지 김종호와 어머니 김경무 사이 2남 3녀 중 장남으로 태어났다 |

| ⓒ 이종찬 |

관련사진보기 |

영랑 김윤식 선생은 1903년 1월16일 전남 강진에서 아버지 김종호와 어머니 김경무 사이 2남 3녀 중 장남으로 태어났다. 부유한 지주 집에서 태어나 한학을 배우며 자란 선생의 이름은 어릴 때에는 '채준'으로 불렀으나 뒤에 윤식으로 바꿨다. 아호 영랑을 사용하기 시작한 것은 <시문학>에 작품을 발표하면서부터다.

선생은 1915년 강진공립보통학교를 졸업한 뒤 13세에 결혼했으나 1년 반 만에 사별한 뒤 23세에 재혼을 했다. 1917년에는 휘문의숙(徽文義塾)에 입학, 홍사용 안석주 박종화 정지용 이태준 등의 영향을 받아 문학에 관심을 가지기 시작한다. 휘문의숙 3학년 때인 1919년 3.1운동이 일어나자 선생은 강진에서 만세운동을 하려다 일본경찰에 체포되어 6개월 동안 대구형무소에서 옥고를 치른다.

1920년에는 일본으로 건너가 동경 청산학원에서 영문학을 공부하면서 독립투사 박렬, 박용철 등과 가까이 지낸다. 1923년에는 관동대지진으로 공부를 중단하고 귀국해 1930년 정지용, 정인보와 함께 <시문학> 동인에 참가, 동인지에 '동백잎에 빛나는 마음' '언덕에 바로 누워' '쓸쓸한 뫼 앞에' '제야'(除夜) 등의 시를 발표하면서 본격적인 시작활동을 시작한다.

그 뒤부터 '내 마음 아실 이' '가늘한 내음' '모란이 피기까지는' 등의 서정시를 잇따라 발표했으며, 1935년에는 첫 시집 <영랑시집>(永郞詩集)을 펴낸다. 이때 문단에서는 "잘 다듬어진 언어로 섬세하고 영롱한 서정을 노래한 그의 시는 정지용의 감각적인 기교, 김기림의 주지주의적 경향과는 달리 순수 서정시의 새로운 경지를 개척했다"는 평가를 받는다.

일제강점기 말에는 창씨개명과 신사참배를 거부하는 등 저항정신을 보여주었고, 8·15광복 뒤에는 민족운동에 참가하는 등 자신의 시 세계와는 달리 행동파적인 면을 보여주기도 했다. 1948년에는 가족과 함께 서울 신당동으로 이사, 공보처 출판국장을 맡기도 했다.

한국전쟁 때인 1950년 9월29일, 서울을 미처 빠져나기지 못하고 숨어 있던 선생은 그만 포탄에 맞아 47세로 삶을 마쳤다. 선생의 유해는 망우리 공동묘지에 묻혔다가 용인공원으로 옮겨졌다. 선생은 재혼한 뒤 슬하에 7남 3녀(2남 김현복 생후 1년 뒤 사망)를 두었으나 자녀 중 국내에 살고 있는 사람은 단국대 김현태 교수(5남)뿐이다. <이종찬 기자>

|

[최근 주요 기사]☞ 쇠고기 원산지 위반 식당? 비밀입니다☞ [현장] 아들 잃은 어미는 국회 앞에서 울었다☞ 삐라 10만장, 경찰 호위 받고 북으로☞ 홍준표, 종부세 당정회의에서 강만수에게 일침 덧붙이는 글 | ☞가는 길/서울-서해안고속도로-목포-강진-강진읍-남성리 탑동-김영랑 생가

이 기사는 유포터에도 보냅니다