세월은 총알처럼 빠르다. 세월은 흐르면서 수많은 역사의 흔적을 남기기도 하고, 흔적조차 깡그리 지워버리기도 한다. 사람들은 수많은 역사의 흔적에서 옛 사람들의 생활 습관이나 문화를 더듬으며 오늘을 이끌어간다. 옛 사람들의 삶의 모습에서 좋은 점은 이어가고 나쁜 점은 되풀이하지 않기 위해서다.

하지만 자칫하면 역사의 흔적이 남겨져 있는 문화유산이 그저 전해 내려오는 이야기와 겉모습 때문에 잘못 알려질 때도 더러 있다. 특히 우리나라는 수많은 외침과 약탈, 화재 등으로 문화유산이 사실과 다르게 왜곡되어 있는 경우도 꽤 있다. 여기에 정확한 자료가 없거나 흔적마저 희미해 지금까지도 제대로 밝혀내지 못하고 있는 문화유산도 여럿 있다.

하긴, 지금 돌아가는 세상의 속내도 제대로 읽어내지 못하는데, 오랜 세월의 더께가 층층이 쌓여 있는 문화유산에 드리워져 있는 역사의 흔적을 어찌 송두리째 다 알 수 있으랴. 지금 살아가는 사람들의 삶의 모습도 날조와 왜곡으로 마구 헛갈리는데, 옛 사람들의 삶의 모습을 어찌 손금 보듯이 훤하게 볼 수 있겠는가.

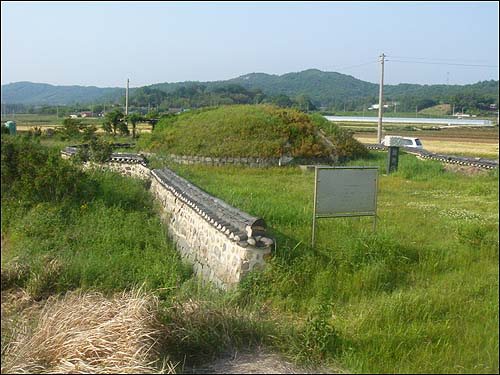

모가 시퍼렇게 자라는 전남 해남군 옥천면 성산대교들 한가운데 동그마니 엎드려 있는 성산 '만의총'도 그중의 하나다. 만의총은 그동안 정유재란 때 왜군과 싸우다 죽은 1만여 민병들의 무덤이라고 알려져 왔다. 하지만 지난 5월 중순 국립광주박물관에서 만의총 3호분을 발굴 조사한 결과 삼국시대 무덤인 것으로 밝혀져, 다시 한번 역사의 진실은 무엇일까 고민케 하고 있다.

큰사진보기

|

| ▲ 만의총 정유재란 때 3만 왜군과 싸우다 죽은 1민여 민병의 무덤 |

| ⓒ 이종찬 | 관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 만의총 이 무덤은 예로부터 이 지역 사람들이 "몰뫼", "몰무덤","말무덤"이라 불렀음을 비춰볼 때 고분이었을 것으로 어림짐작된다 |

| ⓒ 이종찬 | 관련사진보기 |

옥천 성산대교들에 동그마니 엎드려 있는 성산 만의총 한반도의 땅끝 해남으로 간다. 오랜만의 남도 땅끝마을 나들이다. 사실, 이번 나들이는 한가로이 대자연의 품에 안겨 잇따른 '미국산 쇠고기 재협상 촛불집회'와 '신 보릿고개'에 지친 몸과 마음을 달래는 그런 여행이 아니다. 언론인이자 시인인 윤재걸(61) 선생의 생가 복원 현장을 둘러보는 것이 첫 번째요, 여행은 두 번째 목표다.

지난 5월 24일(화) 오전 11시. 강남고속버스터미널에서 윤재걸 선생의 차를 타고 서울에서 도망치듯 마구 내달려 해남 옥천면에 도착한 시각은 저녁 5시. 옥천면 들녘 곳곳에는 누렇게 익어가는 보리가 내뿜는 황금빛과 마악 심은 모가 내뿜는 연초록빛이 서로 우쭐대며 힘겨루기를 하고 있는 듯하다. 하지만 아무리 보아도 황금빛이 초록빛에게 뒤질 것만 같다. 황금빛 보리는 곧 수확을 앞두고 있기 때문이다.

옥천면 들녘을 가로질러 난 길로 접어들자 차창 안으로 들어오는 바람이 아주 상쾌하고 달다. 서울에서 찌든 몸과 마음의 때가 저만치 땅끝마을에서 불어오는 바람에 깨끗하게 씻겨 내리는 것만 같다. 그렇게 옥천 들녘이 빚어놓은 살가운 시골 풍경에 넋을 빠뜨리며 해남 읍내를 향해 15분여 쯤 달렸을 때였을까.

저만치 성산대교들 한가운데 도로 곁에 왕릉처럼 커다란 무덤이 하나 동그마니 엎드려 있다. 가까이 다가서자 온갖 잡풀이 무성하게 자라나 있는 그 무덤 앞에 '만의총'이란 글씨가 또렷하게 새겨진 커다란 비석이 하나 우뚝 서 있다. 이 무덤이 바로 해남군 향토유적 제6호로 지정된 옥천 성산 '만의총'이다.

큰사진보기

|

| ▲ 만의총 만의총 주변 군데 군데 제법 큼직한 주춧돌이 박혀 있는 걸로 보아 이곳이 절터였거나 규모가 아주 큰 집터였음을 어림짐작할 수 있다 |

| ⓒ 이종찬 | 관련사진보기 |

낫, 곡괭이, 죽창 든 1만 민병이 3만 왜군을 궤멸시키다"이 무덤이 정유재란 때 해남으로 쳐들어온 왜군과 맞서 싸우다 죽은 1만여 민병들의 원혼이 잠들어 있는 무덤이야. 그때 왜군은 단 12척만 가진 이순신 장군에게 대패했지. 그러니까 전세를 역전시키기 위해 3만 대군을 이끌고 이곳으로 쳐들어 온 거지. 왜군들은 해남을 수중에 넣은 뒤 다시 이순신을 공략해 전쟁을 승리로 이끌려고 했던 거고." 윤재걸 선생의 말에 따르면 해남으로 쳐들어 온 왜군은 이곳 옥천 성산대교들에서 낫과 곡괭이, 죽창으로 무장한 민병들과 한바탕 전투를 치르게 된다. 그때 옥천 성산대교들에는 윤륜(尹綸), 윤신(尹紳) 형제가 이끄는 2천여 명의 민병과 장흥과 강진, 영암 등지에서 몰려든 4천여 민병이 왜군과 맞서고 있었다.

왜군은 농기구 등으로 초라하게 무장하고 있는 민병들을 쉽게 봤다. 3만이나 되는 잘 훈련된 군사가 있으니, 6천여 민병쯤이야 아무 것도 아니라고 여긴 것이다. 이윽고 전투가 벌어지자 왜군이 파죽지세로 이기는 듯 보였다. 그때 달마산 전투에서 왜군을 물리친 윤현(尹俔), 윤검(尹儉) 형제가 이끄는 민병 2천여 명과 해남 대흥사 쪽의 김인수 장군이 이끄는 1500여 군사가 왜군을 향해 달려들었다.

그로부터 3일 밤낮 죽고 죽이는 혈전이 벌어져 민병 1만여 명이 전사했다. 이 전투에서 겨우 승리를 거둔 왜군들도 살아남은 자가 얼마 안 될 정도였다. 성산 만의총은 이때 전사한 1만여 민병의 시신을 모아 합장한 무덤이다. 이 지역 주민들은 성산대교들 만의총유적보존회를 만들어 매년 10월 10일 제사를 지내고 있다.

해남 옥천 동리가 고향인 윤재걸 선생은 "그 당시 수만의 왜군과 맞서 싸웠던 병사들은 민병들이 대부분이었지만 7명의 해남 윤씨도 전사했다"며 "당시 민병들이 농기구를 들고 훈련했던 터는 지금까지도 남아 있고, 성은 일제강점기 때 저수지를 만들면서 저수지를 쌓는 돌로 사용해 그대로 허물어져 버렸다"고 말했다.

큰사진보기

|

| ▲ 만의총 만의총은 처음에는 6기가 있었다고 한다. 하지만 1960년대 경지정리사업으로 3기가 논밭으로 변해버리고 지금은 3기만 남아 있다 |

| ⓒ 이종찬 | 관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 만의총 이 무덤이 정유재란 때 왜군과 싸우다 죽은 1만여 민병들의 무덤인지, 옛날 이 지역을 주름 잡던 호족의 무덤인지 정확하게 알 수는 없다 |

| ⓒ 이종찬 | 관련사진보기 |

토끼풀꽃으로 피고 지고 피고 지는 1만 민병의 원혼 윤 선생의 이야기를 귀담아 들으며 만의총 주변을 천천히 둘러본다. 만의총 곁에는 수를 헤아리기 힘들 정도로 엄청나게 많은 토끼풀꽃들이 피고 지고 피고 지고를 되풀이하고 있다. 마치 그때 왜군과 피비린내를 풍기며 싸우다 죽은 1만 민병들의 원혼이 하이얀 토끼풀꽃이 되어 앞 다투어 피어나고 있는 듯하다.

오늘도 성산대교들을 굽어보고 있는 만의총. 만의총은 처음에는 6기가 있었다고 한다. 하지만 1960년대 경지정리사업으로 3기가 논밭으로 변해버리고 지금은 3기만 남아 있다. 1호분은 길이 16m, 넓이 14.5m, 높이 4.5m이며, 2호분은 길이 6.8m, 높이 1.9m, 3호분은 길이 22m, 넓이 19m, 높이 4.9m이다.

이 무덤은 예로부터 이 지역 사람들이 '몰뫼', '몰무덤', '말무덤'이라 불렀음을 비춰볼 때 고분이었을 것으로 어림짐작된다. 지금은 이 무덤을 만의총으로 부르고 있지만 역사적인 사실은 확실치 않다. 따라서 이 무덤이 정유재란 때 왜군과 싸우다 죽은 1만여 민병들의 무덤인지, 옛날 이 지역을 주름 잡던 호족의 무덤인지 정확하게 알 수는 없다.

안내자료에는 "1597년 정유재란 때 이 지역에서 창의한 의병들과 왜군들의 교전으로 쌓인 시체가 산을 이루었고, 마을에 남아 있던 남녀노소의 주민들이 시신을 거두어 합장하고 만의총이라 이름 하여 구전만이 전하고 있을 뿐"이라고 적혀 있다. 과연 이 무덤에 서려 있는 역사적 진실은 무엇일까.

큰사진보기

|

| ▲ 만의총 광주박물관은 이에 대해 "지금까지의 조사에서는 앞트기식 돌방무덤이 대부분 소형분이고, 봉분이 잘 남아 있지 않은 까닭에 전체적인 무덤의 구조를 밝히지 못한 상태"라고 설명하고 있다 |

| ⓒ 이종찬 | 관련사진보기 |

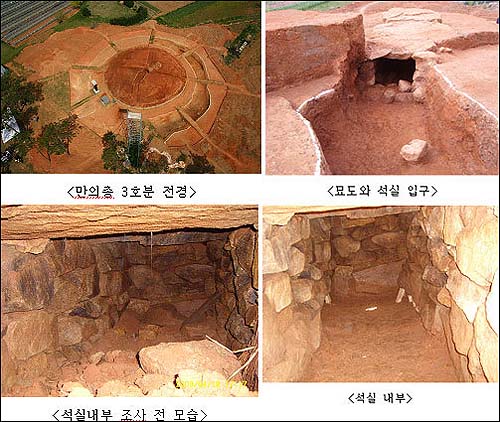

삼국시대, 해남반도 앞트기식 돌방무덤 지난 3월 2일(일)부터 5월 23일까지 약 60일 동안 만의총 3호분을 발굴 조사한 국립광주박물관(이하 광주 박물관)은 "이 무덤은 해남반도 앞트기식 돌방무덤으로 삼국시대 한반도 남부지역에서 사용된 무덤 형태"라고 밝히고 있다. 그렇다면 이 무덤은 지금까지 알려진, 1만 민병이 묻힌 만의총이 아니라 삼국시대 해남반도를 지배했던 호족의 무덤일 가능성도 있다.

광주박물관은 이와 함께 "만의총은 원래 총 6기가 있었다고 전하나 현재는 3기만 남아 있으며, 지금까지 조선시대 정유재란 때 전사한 수많은 의병들이 한꺼번에 묻힌 무덤으로 구전되고 있으며, 마을에서는 '몰무덤' '몰뫼' 등으로 부르고 있다"고 덧붙인다. 이는 발굴 조사 뒤에도 이 무덤에 대한 정확한 매듭을 짓지 못하고 있다는 말로 들린다.

광주박물관은 이에 대해 "지금까지의 조사에서는 앞트기식 돌방무덤이 대부분 소형분이고, 봉분이 잘 남아 있지 않은 까닭에 전체적인 무덤의 구조를 밝히지 못한 상태"라고 설명하고 있다. 그렇다. 섣부른 속단은 금물이다. 이 무덤이 삼국시대 무덤인지 만의총인지에 대해서는 광주박물관 관계자의 좀더 깊이 있는 연구와 조사가 뒤따라야 할 것이다.

윤 선생은 이에 대해 "이 무덤의 구조상으로만 살펴볼 때에는 삼국시대 해남반도를 호령했던 어느 호족의 무덤일 수도 있을 것"이라며 "삼국시대 돌방무덤은 봉분이 남아 있지 않은 평평한 잔디밭이었기 때문에 그 당시 살아남은 마을 사람들이 급한대로 그곳을 무덤자리로 정해 1만 민병을 합장했을 수도 있다"고 덧붙였다.

큰사진보기

|

| ▲ 만의총 발굴 국립광주박물관은 "이 무덤은 해남반도 앞트기식 돌방무덤으로 삼국시대 한반도 남부지역에서 사용된 무덤 형태"라고 밝히고 있다 |

| ⓒ 국립광주박물관 | 관련사진보기 |

세월은 시작도 끝도 없다. 시작도 끝도 없는 세월이 쌓이고 또 쌓이면 사람에게는 역사가 된다. 까닭에 역사의 흔적을 제대로 찾고 제대로 아는 것은 엉킨 실타래 같은 긴 세월을 하나 하나 헤아려야 하는 것처럼 어렵다. 하지만 역사의 진실은 반드시 밝혀진다. 사람이 역사를 버리지 않는 한 역사는 늘 진실 편에 서서 사람의 길라잡이 역할을 톡톡히 하지 않겠는가.

덧붙이는 글 | ☞가는 길/ 서울-천안-논산천안고속도로-광주-해남-옥천면-성산리-만의총