큰사진보기

|

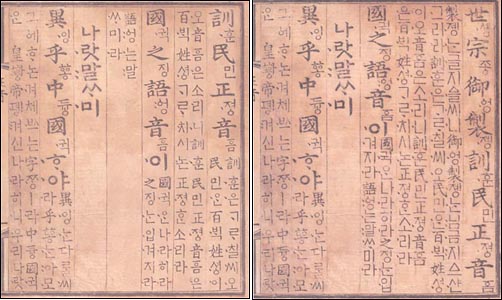

| ▲ 조규태 교수팀이 복원한 반포 당시 '훈민정음 언해본'(왼쪽)과 '월인석보' 권두에 실린 판본(오른쪽) |

| ⓒ 경상대 조규태 | 관련사진보기 |

'훈민정음 언해본'이 반포 560년만에 당시 원본에 가깝게 복원되었다. 문화재청과 경상대는 16일 조규태 교수(국어교육) 연구팀이 컴퓨터 그래픽 기술로 이같은 성과를 거두었다고 발표했다.

조 교수는 17일 동국대에서 열리는 국어사학회 학술발표회에서 이번에 제작한 ‘훈민정음 언해본 정본’의 디지털 자료를 영상으로 보여주고 제작 과정에 대해 설명할 예정이다.

문화재청은 경상대 연구팀에 이같은 학술연구용역을 의뢰해 이번에 완료한 것이다. 이번 연구에는 김주원(서울대 언어학)·이현희(서울대 국문학)·정우영(동국대 국문학)·이호권(한국방송통신대 국문학) 교수가 공동연구원으로 참여했으며 정상훈(동국대 박사과정)·이유미(경상대 석사과정)씨가 연구보조원으로 참여했다.

조규태 교수는 정본을 제작할 때 “조사된 자료를 바탕으로 이본 간 교감을 통해 원본을 재구하여 정본(실물)을 제작하되, 훼손된 글자 및 방점, 그리고 변란(邊欄), 계선(界線), 판심(版心), 인기(印記) 등을 완벽하게 복원했다”고 밝혔다.

또 조 교수는 “고도의 기술과 고서에 대한 예술적 감각을 갖춘 포토샵 전문가를 활용하여 완벽하게 원본을 재현하도록 했다”면서 “복원에 사용되는 영상 자료는 직접 촬영한 것을 바탕으로 하되 유관기관에서 이미 촬영된 자료는 기존 자료를 활용했다”고 설명했다.

현재 ‘훈민정음 언해본’은 각급 교육기관의 교재에서부터 시중의 상품에 이르기까지 널리 이용되고 있다. 하지만 올바른 판본이 없다 보니 마모·훼손된 곳을 잘못 가필한 자료가 사용되는 사례가 많았다.

처음의 훈민정음은 한문으로 쓰인 까닭에 ‘한문본 훈민정음’, 또는 ‘해례본 훈민정음’이라고 불렀다. 그리고 훈민정음을 널리 보급하기 위해 이 해례본의 앞머리에 있는 세종대왕 서문과 예의(例義)의 한문 부분만을 번역하여 발행(단행본으로 발행했을 것으로 추정)했는데 ‘훈민정음 언해본’이 그것.

‘훈민정음 언해본’은 모두 15장 30쪽으로 이루어져 있다. 지금도 여러 판본이 남아 있는데, 이 중 가장 오래 된 것은 ‘월인석보(月印釋譜)’(서강대 소장) 첫머리에 실려 있는 것이다. 그런데 이 ‘월인석보’ 권두에 실린 훈민정음은 제목이 ‘세종어제훈민정음’이며, 제1장 1행부터 4행까지의 글자체가 그 뒤의 것과 다르다. 이는 세종이 승하(昇遐)한 뒤에 간행된 책인 ‘월인석보’(1459년, 세조 5년) 권두본의 제목에 세종의 묘호(廟號)를 넣기 위해 변개(變改)한 것이라 추정된다.

이번 용역사업은 후대로 내려오면서 변개된 부분을 중심으로 보정작업을 실시하여, 책의 제목을 원래대로 ‘훈민정음’으로 돌렸고, 바뀐 글자체를 모두 원래의 글자체로 재구성하였으며, 마모되거나 모호한 글자들도 모두 복원하였다. 이러한 작업은 그동안의 국어사 분야의 축적된 연구 성과와 최신 컴퓨터 그래픽 기술이 있었기에 가능하였다.

이번 연구의 의의에 대해 조규태 교수는 “세계인에게 대한민국 문화 정책의 적극성과 선진성을 홍보할 수 있게 됐다”고 설명했다.