변함없는 불볕더위가 아침부터 기승이다. 떠나가도록 울어대는 매미들의 울음소리만이 귓전을 맴돈다. 이제 그 소리에도 이골이 났는지 매미소리에 점점 무덤덤해진다. 서남부 여행의 마지막날(8월 4일), 김천의 직지사를 둘러보기로 했다. 세종대왕태실에서 김천방향으로 올라오다보면 만날 수 있는 갈항사 터를 먼저 들러보기로 했다. 삼가마을에서 시멘트길과 비포장길을 달리다보면 주변은 온통 과수원이다. 지나는 길 위로는 아직 완공되지 않은 현풍-대구간 중부내륙고속도로가 웅장한 궤적을 그리고 있다. 드문드문 집들이 보이는데, 인적은 드물다.

문화재 수난의 역사 남아있는 갈항사갈항사는 신라 효소왕 때인 692년 승전이라는 고승이 창건한 사찰로 알려져 있다. 다른 사찰들처럼 중건이나 중창의 흔적은 남아있지 않나보다. 고문헌에 따르면 조선 중기까지에도 갈항사라는 표기가 남아있었다고 하니, 그 이후 갑작스런 폐사가 된 것이 아닌가 싶기도 하다. 이곳을 대표하는 것으로는 갈항사 동서 삼층석탑과 석조석가여래좌상이 있다.

큰사진보기

|

| ▲ 갈항사터 동서 3층석탑(국보 99호) 갈항사터에서 옮겨온 동서 3층석탑으로 현재 국립중앙박물관에 있습니다. |

| ⓒ 문일식 | 관련사진보기 |

불행히도 이곳 역시 문화재 수난의 역사가 그대로 남아있다. 1914년 쌍탑중 동탑의 기단부에서 4줄짜리의 금석문이 알려지게 되는데, 이후부터 도굴꾼에 의해 탑내 유물이 도난당하고, 결국 탑들은 서울 경복궁으로 옮겨지게 된다.(지금은 용산으로 이전한 국립중앙박물관에 있다.) 동탑에 새겨진 금석문은 신라 경덕왕(758년) 때 세워진 탑임을 알리는 글이 새겨져 있는데, 수많은 신라 석탑 가운데 건립연대가 확실하고, 아울러 금석문이 남아있는 것으로는 유일한 석탑이다.

큰사진보기

|

| ▲ 갈항사터 석조 석가여래좌상(보물 245호) 갈항사터의 전각에 안치된 석조 석가여래좌상 |

| ⓒ 문일식 | 관련사진보기 |

석조여래좌상은 갈항사지에 그대로 남아 전각에 안치되어 있다. 자물쇠는 채워져 있지만, 잠겨져 있지 않아 전각내 어둠속에 고요히 잠든 석조석가여래좌상을 볼 수 있었다. 석불과 대좌는 여러군데 깨져 있고, 왼팔은 시멘트로 붙여놓은 듯 모양새가 그리 좋아보이진 않는다. 유난히 근심이 가득해 보이는 석불 앞에는 마을 주민들이 가져다 놓은 듯한 포도 한송이가 정성스레 올려져 있다.

큰사진보기

|

| ▲ 갈항사터 석조 비로자나불 갈항사터 쇠창살안에 모셔진 석조 비로자나불 |

| ⓒ 문일식 | 관련사진보기 |

석조 석가여래좌상이 전각 안에 숨겨지다시피 모셔져 있다면 사시사계를 온 몸으로 느끼며 바깥세상을 맘껏 만끽하고 있는 석조 비로자나불도 있다. 이 불상은 목 아래쪽은 옛 그대로 인듯 한데 머리는 근래의 것으로 얹혀져 있다. 더구나 감옥같은 쇠창살이 사방을 가로막고 있어 동물원 우리 안의 동물처럼 안스러운 느낌이 먼저 든다. 그래도 좋단다. 저 전각 안에 있는 답답한 석조여래보다는 자기가 낫다는 듯 한껏 표정이 밝다. 흉물스런 느낌은 지울 수 없지만, 표정 하나는 일품이다.

폐사지를 대표하는 고달사지나 법천사지,거둔사지,보원사지는 사찰에 대한 윤곽이 또렷하고, 역사를 가늠할 만한 유물들이 남아있어 전체적으로 옛 영화로웠던 시절을 일부나마 확인할 수 있지만, 이곳 갈항사지는 그 흔적이 참 묘연하다. 과수원으로 바뀐 갈항사 터의 역사는 세월에 묻히고 과수원이 만들어지면서 땅속으로 또 한번 묻혔다. 그나마 남아있던 흔적마저도 저 먼 서울로 가 있으니 그래서 '사지'라는 표현보다는 '터'라는 표현이 맞는가도 싶다.

대찰의 면모 간직한 직지사김천시내를 가로질러 직지사로 향했다. 갈항사가 죽어서 묻힌 절이라면, 직지사는 그야말로 영화로움을 그대로 간직한 사찰이다. 직지사는 대찰의 면모를 그대로 간직하고 있다. 모든 것이 반듯반듯하고, 대찰에 어울리게 큼직큼직하다. 직지사 입구까지 시원스레 길이 뚫려 있고, 수많은 음식점과 숙박시설이 직지사 가는 가운데를 떡 하니 버티고 있으며, 주눅들만큼 오래되지 않은 건물들이 큼직큼직하다. 직지사의 역사를 보자면 어쩌면 당연한 결과인 듯도 하지만, 왠지 큰 사찰들에 대한 삐딱한 시선만큼은 수그러들지 않는다.

그나마 다행인 것은 상가시설을 지나 직지사로 이르는 길까지는 사람이 다닐 수 있는 오롯한 길과 차들이 다니는 길이 분리되어 있고, 상가로부터 벗어나면 그 소란스러움을 어느정도 정화시키는 공원시설이 자리잡고 있다는 것이다. 속세에서 불가의 세계로 들어가기 앞서 속세의 먼지를 조금이나마 떨 수 있지 않을까 싶다.

직지사를 들어가기 위해서는 매표소와 겸하고 있는 '동국제일가람황악산문'이라는 큰 문을 들어서야 하지만 마침 다리의 보수공사로 한참을 우회해 들어가야 했다. 산문에서 공사중인 다리에 이르기까지도 제법 신선한 길이었던 듯 한데 그 길을 버리고 바로 경내에 이르니 다소 아쉬움이 남았다.

큰사진보기

|

| ▲ 직지사 경내로 들어가는 길 좌측의 담장 직선으로 이어진 담장가운데 나무 하나를 두고 담장이 불룩 튀어나와 있다. |

| ⓒ 문일식 | 관련사진보기 |

직지사는 금강문, 사천왕문을 지나 만세루로 누하진입을 한 뒤 주불전에 이르는 전형적인 가람배치를 가지고 있다. 왼쪽으로 낮은 담장이 직선으로 이어져 있는데, 문득 담장이 불룩 튀어나온 뒤 다시 직선으로 향한다. 그 불룩함 안쪽으로는 큼직한 나무 한 그루가 서 있는데, 바로 이 나무 때문에 담장을 나무 바깥으로 빙 둘러 돌렸나보다. 사소한 배려가 직지사를 들기 앞서 기분을 업그레이드 시킨다.

직지사는 신라가 불교를 공인하기 한참 전인 418년에 창건된 사찰로 전해진다. 직지사를 창건한 사람은 아도화상이다. 도리사를 창건한 뒤 서쪽 산(황악산)을 손으로 가르키며 "저 산아래도 좋은 절터가 있다"하여 지어진 사찰로 전해진다. 창건된 연후로 두 왕조를 거치면서 사세를 크게 확장하게 된다. 하나는 후삼국시대 견훤과의 팔공산 싸움에서 패배한 고려 태조 왕건에게 도움을 준 때이고, 또하나는 조선 2대왕인 정종의 태봉이 이곳에 모셔진 때이다.

불행히도 임진왜란 때 이곳이 사명대사가 출가한 곳이라 하여 몇 개의 전각을 빼고 모두 소실되면서 직지사는 근근히 명맥을 유지해왔지만, 1960년이후 벌어진 불사의 노력으로 지금의 직지사를 보고 있는 것이다. 사람의 노력도 중요하지만 특히 사찰의 경우는 때와 운이 많이 좌우한다는 느낌이 참 많이 들었다. 역사는 만드는 것이지만 만들어질 수도 있다는 생각을 잠시 해봤다.

큰사진보기

|

| ▲ 직지사 금강문과 사천왕문 금강문 앞에서 바라본 금강문 현판과 사천왕문 |

| ⓒ 문일식 | 관련사진보기 |

두 분의 금강역사가 자리잡고 있는 금강문을 지나 사천왕문을 지난다. 금강역사와 사천왕을 상대로 버틸 잡귀가 있을까? 아마도 잡귀는 절대 들어올 수 없을지 싶다. 직지사의 사천왕문은 다른 사찰에 비해 엄청 커다란 사천왕문을 가지고 있다. 커다란 사천왕문에 걸맞게 사천왕도 천정까지 닿을 듯 무척 위압적이다. 직지사의 위엄을 보태기 위해서인 듯 거대한 사천왕상이 짓궂은 표정으로 문을 드나드는 속인들을 노려본다.

큰사진보기

|

| ▲ 직지사 대웅전과 삼층석탑...삼층석탑은 일괄로 보물 606호로 지정되어 있다. 직지사 만세루 앞에서 본 대웅전과 삼층석탑 전경 |

| ⓒ 문일식 | 관련사진보기 |

누하진입으로 만세루를 지나면 바로 대웅전과 두개 쌍 탑이 정연하게 펼쳐져 있다. 문경의 도천사에 있던 세 개의 탑을 이곳으로 모셔온 것이라 한다. 대웅전 앞에 두 기가 쌍탑처럼 자리잡고 있고, 비로전 앞에 한 기가 세워져 있다. 비록 두 탑이 다른 지역에서 온 이방인 같은 존재이지만, 대웅전이 있는 경내는 오히려 이 쌍탑으로 인해 위엄있고 정연한 느낌이 든다.

큰사진보기

|

| ▲ 직지사 대웅전내 삼존불과 후불탱화 직지사 경내에는 길이만 6m가 넘는 대형 후불탱화가 걸려 있다. |

| ⓒ 문일식 | 관련사진보기 |

대웅전은 낮은 기단위에 정면 5칸, 측면3칸의 팔작지붕을 가지고 있다. 처마 네 끝으로는 활주를 받치고 있어 대웅전의 육중함을 한껏 맛볼 수 있다. 대웅전 내부에는 작은 삼존불이 모셔져 있고, 그 뒤로는 전체 6m에 이르는 후불탱화가 걸려 있다. 어두운 황색이 불상과 더불어 가득하다. 대웅전의 어두운 내부에 있어서 더욱 어두워 보인다. 그나마 가운데 어칸과 좌우 칸이 열려 있어 자세히 볼 수 있었다. 불상 한 구에 한 폭씩 걸려 있는데, 조선 영조 때 그려진 것으로 보물 670호로 지정되어 있다. 후불탱화 외에도 내부 측벽과 후불탱화 뒷 벽에도 많은 그림이 있다. 대웅전 뒷편으로 돌아가면 뒷 문 사이로 커다랗게 그려진 벽화를 볼 수 있다.

범종각에는 황금색 빛깔을 지닌 목어가 매달려 있다. 사물 가운데 물 속의 짐승들을 계도하기 위한 도구로 목탁의 원조이기도 한 물건이다. 목어의 뱃속을 두 개의 막대기로 치는데 웬일인지 이 목어는 배 아랫부분이 잘려나간 듯 하다. 문득 불심가득한 스님의 기운이 너무 세서 부러진 게 아닌가 하는 우스운 상상을 잠시 해봤다.

8월이라 참 덥다. 녹음이 가장 짙게 우러나는 시기이기도 하다. 녹음의 짙게 우러남 만큼이나 배롱나무의 화사한 분홍빛도 한껏 더한다. 대웅전에서 비로전으로 가는 길은 작은 몇개의 전각과 나무들이 울창하고, 수조도 있어 잠시 쉬어갈 수 있는 공간이 된다. 수조의 물속에 비쳐진 전각이 맑고 투명함을 더해 또렷하게 남아 있다. 바람결에 전각의 또렷함이 이내 흩어진다. 그래, 바람이 불고 있다. 배롱나무의 분홍빛도 한 줄기 바람에 잠시 흩날린다. 배롱나무 아래는 분홍빛 양탄자를 깔아놓은 듯 곱기만 하다.

큰사진보기

|

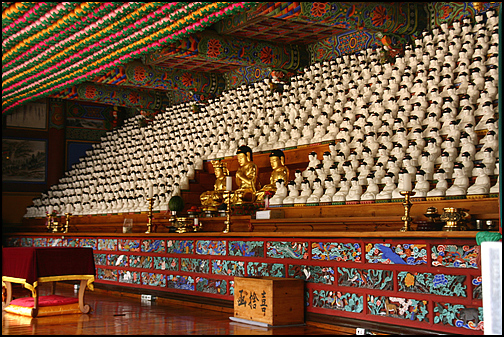

| ▲ 직지사 비로전내부의 천불상 임진왜란때 소실을 면한 전각가운데 하나로 고려시대 경잠대사에 의해 만들어진 천불상이 안치되어 있다. 천불상은 근래 개금불사되어 모두 흰색이다 |

| ⓒ 문일식 | 관련사진보기 |

푸른빛을 가득 머금은 비로전이 보인다. 기와마저도 청록색이니 더욱 더 푸르스름해 보일만 하다. 비로전은 천개의 불상이 있어서 천불전으로도 불린다. 천개의 불상을 모셔야 겠기에 전각 자체도 정면 7칸으로 꽤 큰 편이다. 비로전은 일주문, 사천왕문과 함께 임진왜란 때 소실을 면한 전각중 하나다. 하지만, 지금의 비로전은 불사가 진행중이던 1970년대 후반에 지어진 근래의 전각이다.

고려 초 능여대사의 명으로 경잠대사가 조성한 천불 역시 1992년에 개금했다. 그야말로 옛것은 아무것도 찾아볼 수 없다. 천불전 사이에는 동자상이 하나 있는데, 비로전에 들어와 가장 먼저 동자상을 보게 되면 아들을 낳는다는 말이 전해진다. 예전 사진을 보면 금색 불상 뒤로 흰색 동자상이 있어 찾아 보기가 쉬울 듯한데, 지금은 동자상의 색깔처럼 개금불사를 해놓아 쉽게 찾기가 마치 숨은그림 찾기하는 듯하다.(불상 위쪽을 유심히 보면 서 있는 동자상을 찾을 수 있다.)

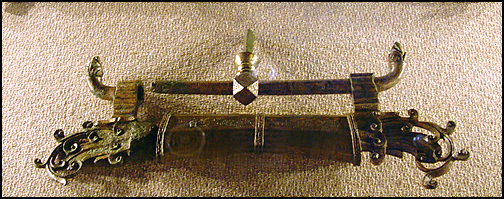

직자사에 오면 꼭 들러보아야 할 곳이 있다. 바로 청풍료를 개조해서 만든 성보박물관이다. 직지사는 25본산 가운데 8교구의 본사로 54개의 사찰을 말사로 거느리고 있다. 그렇다보니 이곳 성보박물관에는 김천, 상주, 구미, 문경, 예천 등에 있는 사찰들의 문화재를 한곳에 전시해 놓고 있다. 도리사 금동육각사리함(국보208호), 한천사 금동자물쇠(보물 1141호), 문경 김룡사 동종(보물 11-2호) 등도 이곳에서 볼 수 있다. 한마디로 귀중한 문화재들을 한 곳에서 볼 절호의 기회다.

큰사진보기

|

| ▲ 직지사 성보박물관 내부에는 한천사출토 금동자물쇠가 있다.(보물 1141호) 한천사출토 금동자물쇠는 우리나라에서 2개밖에 없는 금동자물쇠 중 하나다. |

| ⓒ 문일식 | 관련사진보기 |

이곳 성보박물관에서 특별한 보물을 한 점 보았다. 바로 한천사출토 금동자물쇠다. 지난 포항 내연산 여행때 보경사의 석탑에 새겨진 생생한 자물쇠를 본 적이 있는데, 여느 석탑 문비에 새겨진 자물쇠와는 사뭇 틀렸다. 실제 자물쇠를 붙여놓은 듯 사실적으로 표현해 놓았고, 자료를 통해 우리나라에 현존하는 실제 자물쇠가 두 점이 있는데 하나는 호암미술관에 있고, 하나가 한천사에서 출토된 그것이라 했다. 그 한천사 출토 금동자물쇠가 이곳 직지사 성보박물관에 있는 것이다. 비록 입장료가 있긴 하지만, 여러 뜻 깊은 문화재 뿐 아니라 사찰에서 쓰이는 여러 용구들을 둘러볼 수 있다. 그 외에 성보박물관 앞에는 청풍료 삼층석탑, 정종태실을 둘렀던 난간석, 석불,괘불대 등을 볼 수 있다.

직지사 경내에서 배수로를 통해 맑은 물이 흐른다. 더운 날씨 때문인지 많은 사람들이 배수로에 발을 담그며 더위를 식히고 있는 모습이 종종 눈에 띈다. 시원한 표정이 얼굴에 가득하다. 물속에 발을 담그고 싶은 생각이 굴뚝 같았지만, 맑은 바람이 흐르는 숲길을 택했다.

만세루를 지나고, 다시 사천왕문과 금강문을 지나 직지사를 나선다. 이젤에 세워둔 액자속 시 한 편과 그림이 문득 발길을 붙잡는다. 자신의 시에대한 간절한 바람이라고 해야할까? "뻥뚫린 심장의 말을 전할 수 있다면…" 바로 그 간절한 바람, 나도 내 여행의 느낌을 아름답게 전할 수만 있다면 얼마나 좋을까하는 생각이 내 가슴을 방망이질한다.