|

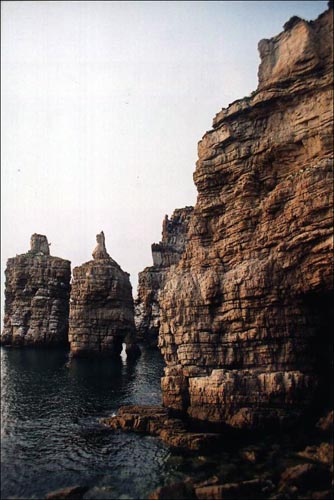

| | | ▲ 배를 타고 50분간 즐기는 기가 막히는 선상 관광의 대상, 두무진 병풍절벽 전경. (한 장의 사진은 아니고 10장을 덧붙여 합성한 것이다.) | | | ⓒ 정만진 | | 백령도에 가면 누구나 두무진을 찾게 된다. 인천에서 네 시간 이상 배를 타고 멀미와 구토에 시달리면서 예까지 찾아온 이들이 '서해의 해금강'이라는 두무진을 찾지 않을 리 없다. 물론 두무진 포구에서 싱싱한 자연산 회를 안주삼아 소주 한 잔 기울이는 맛도 여행에서 빼놓을 수 없는 멋이다. 원래 맛과 멋은 같은 뿌리를 가진 낱말 아닌가.

두무진의 회가 자연산이 아닐지도 모른다? 그런 의심은 백령도에선 크나큰 실례다. 백령도에는 양식장이 없고, 내륙에서 물고기를 구입해 와서 팔다가는 수지를 맞출 수가 없으니, 두무진에서 맛보는 생선회는 완벽하게 자연산이다. 이런 설명을 듣고도 자꾸 그런 의심을 내보였다가는 "까마귀 고기를 삶아 먹었나?"하는 힐난을 듣게 될 것이다.

| | | ▲ 횟집에 앉아서 바라본 두무진 포구 | | | ⓒ 정만진 | | 배를 타고 왕복 50여 분간 두무진 병풍절벽을 둘러보는 눈부신 감회는 '이 맛에 여행을 다니는 거야' 싶은 감탄의 연발 속에서 저절로 만끽된다. 낯선 것에 매료되는 것이 여행의 본래 의미이지 않은가. 일상의 무료함에서 벗어나고자 출발한 여행인데 집과 직장에서 보고 듣던 것이 또 다시 나타난다면 이 무슨 변괴인가! 신문도 텔레비전도 인터넷도 휴대전화도 닿지 않는 방식이 최고의 여행이란 이야기이다. 백령도 여행, 인천부두에서 용기포까지 가는 동안에는 휴대전화도 통하지 않으니 그만하면 참여행이라 할 만하다.

두무진 포구에 늘어선 횟집에서 소주 한 잔을 들이키다가 문득 '작은 해우'를 할 일이 있어 공중화장실로 되돌아 나오노라면, 아까 선착장 쪽으로 들어갈 때 미처 보지 못한 비석 하나를 발견하게 된다. 포구로 들어갈 때는 '어서 두무진 선상(船上) 관광을 즐겨야지' 싶은 충동에 좌고우면하지 않고 서둘러 걷느라 못 보았지만, 지금은 여유가 있어 모든 것들이 다 눈에 들어오는 것이다. 비석에는 한자 실력이 웬만하지 않고서는 읽지도 못할 듯싶은 어려운 글자로 그 이름이 붙어 있다.

"反共 犧牲者 共同 慰靈碑". 반공 희생자 공동 위령비라고 하니 돌아가신 분이 일단 한 명은 아니다. 비석은 두무진 연화3리 1062번지에 서 있다. 1979년 12월 31일에 건립되었다. 비문은 비석이 서게 된 내력을 보여준다.

|  | | | ▲ 반공 유격 전적비. (주위가 너무 어수선해서 배경을 삭제한 사진이다.) | | | ⓒ 정만진 | 1970년 7월 9일 23시경 군사 분계선 남쪽 4마일 해상에 갑자기 나타난 북한 괴뢰함정은 평화롭게 고기잡이를 하던 우리 어부들에게 발포를 가하면서 어선들을 북으로 나포해 가다. 이 때 북괴에 잡혀가지 않기 위하여 필사의 노력으로 뱃줄을 끊고 도망하려던 최상일은 저들의 총탄에 맞아 사망하고 장춘빈 민경신 변호신 사명남 등 4명은 북괴로 끌려가기 보다는 차라리 죽음으로 항거하겠다고 귀중한 생명을 바다에 던짐으로서 반공 정신의 투철한 면을 보여주다.

이러한 사연은 9개월간이나 강제로 북괴에 억류되었던 동료 어부들이 자유 대한의 품으로 귀환함으로써 알려지게 되다. 이에 백령도 어업협동조합(조합장 장익보)에서는 이들의 용감한 반공 정신을 기리기 위하여 1971년 두무진 분교 옆산에 반공 희생자 합동 위령비를 건립하다. 반공 희생자 합동 위령비가 설명 비문도 없이 세워졌던 것을 안타깝게 여긴 장익보 옹은 사재를 희사하여 안내 비문과 함께 이전토록 하다. 이 비문의 건립으로 많은 사람들이 반공 투사들의 정신을 흠모하고 잠든 영혼을 위로하는 동시에 후학들이 반공 정신의 귀감으로 본받게 되기를 기원하다. 1979년 12월 31일 유격 재건 위원회 회장 김순호

북한 나포를 죽음으로 항거한 백령도 어부들

비는 보는 순간 좀 더 품새 좋은 것으로 새로 세워져야겠다는 생각이 들고, 내용도 너무 간략하여 도무지 성에 차지 않는다. 그래서 옹진군 홈페이지에서 반공 희생자 공동 위령비 관련 부분을 찾아서 다시 읽어본다.

백령도 서북쪽 서해 군사분계선 남쪽 4마일 해상에서 1970년 7월 9일 밤 11시경까지 평화롭게 고기잡이를 하던 두무진 어부들은 갑자기 나타난 북한 함정의 돌발적인 총격에 의하여 어선과 함께 북으로 끌려가고 있었다.

이때 북한의 악랄한 만행을 잘 아는 실향민 어부들은 끌려가지 않으려 뱃줄을 끊고 도망하려다가 그 중 만복호(萬福號) 어부인 최상일(崔相一)은 그들의 총에 맞아 사망하고 말았다. 그런 가운데에서도 7톤급 어선 무진호 어부 최춘빈(崔春彬), 민경신(閔庚信), 변호신(邊浩信)과 만복호 어부 사명남(史明南) 등 4명은 놈들에게 끌려가서 악행을 당하느니보다 차라리 죽음을 택한다는 각오를 하고 가족들을 남겨둔 채 함께 바다에 몸을 던지고 말았다.

이들은 전에 한번 끌려가서 갖은 악행을 다 받고 풀려나서 살아 돌아온 어부들이기 때문에 이번에 또 끌려가면 돌아오지 못할 것이라는 생각 끝에 몸을 바다에 던져 죽고 말았다. 이 때 할 수 없이 북으로 끌려갔던 어부들은 9개월간 억류되어 갖은 고문과 죽을 고생 끝에 살아서 돌아왔다.

그러나 사실은 그 동안 끌려가다가 물에 빠져 사망한 4명에 대한 일도 이 곳 두무진에서는 전혀 모르고 있다가 돌아온 사람들의 말에 의하여 1970년 7월 9일 밤 11시경 배에서 뛰어내려 자살한 사실을 알게 되었다. 끌려가다 놈들의 총에 맞아 죽은 최상일의 시체도 놈들이 바다에다 던져 버렸는지 그대로 싣고 가서 묻어버렸는지 알 길이 없지만 4명의 시체도 종래 찾지 못하고 말았다.

이렇게 북한의 만행을 주검으로 항거한 백령도 두무진 어민들의 고귀한 애국정신을 기리기 위해 1971년 백령도어업조합 조합장 장익보(張翼甫)씨가 두무진 분교 옆산에 위령비를 세웠다. 그러나 이 때 장익보 조합장은 비석에다 비문을 새기지 못한 것을 영령들에게 죄송하게 생각되어 1979년 사재를 털어 위령의 비문을 새기고 자리를 옮겨 두무진 해안 마을 입구에 세웠다.

그 후 1987년 6월 30일 이 곳 어촌계 선주(船主) 14명이 사재를 들여 현재 규모의 위령비를 다시 세웠다. 나름대로 죽은 영혼에 제사 또는 그 가족에게 최선을 다하여 위로의 뜻을 표하였다고 할 수 있다.

우리나라의 남북 분단이 빚어낸 이 같은 애절한 사연은 너무나도 많다. 이 비석은 반공 애국정신으로 바다에 몸을 던진 두무진 서북쪽 서해 휴전선(군사분계선) 남쪽 해상이었기 때문에 고향 쪽을 바라보도록 세운 것으로 생각된다. 그 후부터는 인당수(印塘水)의 파도가 더욱 요란하게 들리는 것 같다. 바다에 몸을 던져 희생한 영령들이 인당수를 찾아 효녀 심청(孝女 沈淸)의 영령과 만나서 의사가 통달함으로써 북한의 만행에 심청의 영혼이 대노하여 꾸짖는 소리일 것이다.

8000천명 일반 청년이 모여 조직한 동키부대

|  | | | ▲ 백령도 최대의 마을인 진촌리의 밤 풍경. 길은 어둡고, 아직 옛날의 시골 분위기가 그대로 남아 있었다. | | | ⓒ 정만진 | 비석은 백령도 최대 마을인 진촌에서도 발견된다. 백령면 진촌2리 1184번지의 앞동산에 세워져 있는 '반공 유격 전적비'가 바로 그것이다. '반공유격 전적비 건립 추진위원회'가 1961년 8월 15일에 세웠다. 비석에 새겨진 '건립 개요'와 '전과'를 읽어본다.

[건립 개요] 1950년 중공군 참전으로 1.4후퇴 당시 이 곳으로 북한의 많은 사람들이 피난하여 왔으며, 1951년 2월 28일 유엔군 관할 하에 8000여 명이 반공 유격대(8240부대: 동키부대)를 조직하여 황해도 일원의 기습작전과 백령도 수호에 많은 전공을 세웠으므로 그 전공을 기리고 장렬히 산화한 516명 영령들의 넋을 위로하고자 윤보선 대통령의 휘호와 장기영 한국일보 사장의 협조를 받아 이 비를 건립함. [전과] 황해도 일원의 기습작전 수행, 북괴군 57명 생포, 적 사살 4000명.

군인도 아닌 일반 청년이 8000명이나 결집하여 반공 유격대로 활동하고, '적 사살 4000명'이라는 엄청난 전과까지 올렸다니, 실로 놀랍다. 이만한 전사적(戰史的) 사실을 나는 백령도 방문을 앞두고 여행 준비를 하는 과정에서 처음 접했다. 당연히, 비석에 기록된 수준 이상의 상세한 내용이 알고 싶다. '반공 유격 전적비'와 관련하여 옹진군 홈페이지에 나오는 내용을 찾아 추가로 읽어본다.

| | | ▲ '동키부대가 사용한 물탱크'인 줄로 착각하고 찍은 사진 | | | ⓒ 정만진 | | 애국 청년들의 얼을 길이 보존하기 위하여 한국일보사 사장 장기영씨가 반공유적전적비 건립에 소요되는 경비를 부담하고 당시 대통령이었던 윤보선 대통령의 휘호를 받아 소청도의 대리석으로 건립하였다.

백령도를 거점으로 적지인 북한 땅 깊숙이까지 침투하여 인민군의 작전 교란과 미처 피난을 못하고 숨어 있던 애국 청년들의 구출 등으로 용감하게 싸우다가 전사한 군번 없는 반공 청년들의 얼을 길이 전하고저 하는 뜻에서 1961년 8월 15일 이 자리에 건립하였다. 전면 : 反共遊擊戰跡碑 大統領 尹普善. 후면 : 1961년 韓國日報社 建立.

비문보다도 더 내용이 부실하다. 세칭 '동키부대'의 활동상은 대단한 것 같은데 왜 이렇게 기록은 허술하기 짝이 없을까. 이시우의 <민통선 평화기행>(창비, 2003.) 중 p119-121를 발췌록으로 읽어보면 이 의문은 금세 해소된다.

|  | | | ▲ 민통선 평화기행(이시우 저, 창비 발행)의 표지 | | | ⓒ 정만진 | 동키부대는 (중략) 미군이 지급한 '앵글로 9' 무전기의 모양이 당나귀 같다고 해서 붙여진 이름이다. 당시 동키부대의 활동영역은 압록강 하구의 대화도(大和島)에서 한강 하구의 강화도에 이르는 서해 30여개 도서 전체와 구월산, 멸악산 등 황해도 내륙까지 뻗치는 등 북부 서해안 전역을 담당했다.

1951년 10월 군사정전위에서 북한은 옹진반도를 포기할 테니 철원을 내주고 삼팔선으로 하자는 제안을 하지만 미국 측은 방위의 어려움을 들어 거부한다.(중략)

1952년 1월 북한이 황해도와 서해 지역에서의 철수를 요구하자 미국이 이에 반대하며 군사분계선 설정을 거부한다. 이는 동키부대의 전과 덕택이었다. 그러나 불행하게도 동키부대는 한국군의 정규부대가 아니었기 때문에 전쟁 후에도 보훈 대상에서 제외되었고 최근까지도 국립묘지에 묻히지 못했다. 이들의 전과나 존재는 입소문을 통해서는 알려졌지만 미 국방성의 기밀 문서가 해제되기 전까지는 이들은 없었던 존재나 마찬가지였다.(중략)

비정규군 부대의 비극...전과도 미국에게 인정받아야 하는 신세

그러나 동키부대는 비참한 대우를 받았다고 한다. 전쟁 물자도 전과에 따라 받도록 하면서 인민군의 군화나 귀를 잘라 와야 그에 따른 무기를 지급받을 수 있을 정도였다. 무기를 구걸하기 위해 싸우는 것 같아서 많은 부대원들이 회의에 빠지기도 했다고 한다. 동키부대는 조국을 위해 싸웠지만 결과적으로 그 공을 미국에게 인정받아야 하는 신세가 되어버리고 말았다.

고기를 잡던 어부들이 북한 함정에 나포되어 잡혀가다가 죽은 사건은 말할 것도 없이 분단이 낳은 비극이다. 만약 우리에게 분단이 없었다면 결코 발생하지 아니할 참사이다. 총에 맞아 죽기도 하고, 고문이 두려워 스스로 바다에 몸을 던져 죽기도 하였다니 생의 마지막이 얼마나 비참한가.

| | | ▲ 두무진 장군바위의 일부. 고구려의 분투를 기억하고 있는 이 역사의 증인들은 분단의 비극을 눈물을 흘리면서 바라보았을 것이다. | | | ⓒ 정만진 | | 동키부대를 놓고 '동족상잔'이므로 분단의 비극이라고 말하면 너무나 구태의연하겠다. 무엇보다도 나는 동키부대가 인민군의 귀를 잘라 와야 미군으로부터 무기를 지급받을 수 있을 정도로 비참한 대우를 받았다는 데에 충격을 받는다. 옛날에 귀무덤, 코무덤 하는 말은 들어 보았지만 어떻게 현대사에서도 이런 참상이 있단 말인가. 그것도 동족끼리 싸우면서 미군에게 그런 대우를 받다니.당나라 군대를 오군포(지금의 콩돌 해안 안쪽)에서 격파하여 민족의 자존을 떨친 고구려의 옛땅 백령도에서 어찌 이런 일이 벌어졌단 말인가.

| | | ▲ 베트남 하롱베이. 3천여 개의 섬으로 이루어져 있다. | | | ⓒ 정만진 | | 이제 백령도 여행을 다녀와 그 감회를 적는 일은 오늘로 마지막이다. 반공희생자 공동위령비와 반공 유격 전적비에 관한 오늘의 글은 별로 기행문답지 아니하다. 그러나 나는 이 내용을 일곱 차례에 걸쳐 연재한 '백령도 기행'의 끝에 덧붙이고자 한다.

그렇게 하는 것은, 백령도든 다른 곳이든 마찬가지이겠지만, 첫째, 여행을 다닐 때 비석의 내용을 그냥 스쳐 지나지 말고 읽어보자는 제안이다. 수박 겉핥기도 어느 정도라야 한다는 말이다. 예를 들면, 베트남의 하롱베이를 관광하는 데 서양인들은 한 달이 걸리는데 우리는 반나절에 끝내버린다고 하지 않는가. "또 같네!"하면서. 둘째, 현대사에서 발생한 분단의 비극을 결코 잊어서는 안 된다는 역사교육적 제안이다. 이에 대해서는 중언부언할 필요도 없을 것이다.

오는 27일부터 29일까지 대구 중앙도서관 전시실에서 '정만진 백령도 사진전'을 연 다음, 전시한 사진들과, 사진에 대한 해설을 오마이뉴스에 올리면 '백령도 기행'은 완벽하게 끝이 난다. 백령도여, 영원무궁 건재하시라! 내 반드시 겨울에 다시 한번 방문하리다.

덧붙이는 글 | 6월 25-27일 백령도를 다녀왔습니다.

|

|