작은 모세 기적 일어났던 내가 놀던 질매섬"나의 살던 고향은 꽃피는 산골/ 복숭아꽃 살구꽃 아기 진달래"를 부를 때마다 우리 마음은 떠나온 고향 생각이 나 눈가에 이슬이 맺힙니다. 고향은 우리 모두에게 영원한 엄마품입니다.

동네마다 이름이 있듯이 우리 동네도 '질매섬'이라는 이름을 가지고 있습니다. 고향이라 그런 것이 아니라 이렇게 예쁜 이름을 들어보지 못했습니다. 동네 이름이 질매섬이 된 이유는 아주 작은, 지도에도 나오지 않는 작은 섬이 있기 때문입니다. 내려오는 전설도 있는데 이제는 다 잊어버렸습니다. 어릴 적 동무들과 뭍에서 섬까지 150미터 거리를 허우적거리면서 헤엄쳐 갔던 기억들이 새록새록 떠오릅니다.

특히 썰물 때는 질매섬판 '모세의 기적'도 일어났습니다. 모세의 기적이 일어나면 아버지는 소를 길들이기도 했습니다. 앞에서 코뚜레를 잡아 끌이 당기고 아버지는 '이랴! 자랴!'를 외쳤지요. 갑자기 13년 전 돌아가신 아버지가 생각납니다.

달포만에 짧은 시간을 내 질매섬에 갔습니다. 하지만 내가 놀던 질매섬은 이미 오래 전에 사라졌습니다. 이유는 간단합니다. '콘크리트'입니다. 10여년 전부터 뭍에서 질매섬까지 약 150미터를 콘크리트 방파제를 쌓아 길을 냈습니다. 그 순간부터 질매섬에는 죽음이 드리우고 시작했습니다. 그 많던 고둥과 조개는 하나 둘씩 사라지면서 살아있는 갯펄이 죽어갔습니다.

콘크리트 방파제 죽음을 낳고 있어이제는 어느 누구도 질매섬을 멱 감고, 소가 쟁기질 연습을 하던 살아있는 섬이라고 생각하지 않습니다. 다 막혔습니다. 이게 다 '콘크리트'때문입니다. 콘크리트는 뭍에서 질매섬까지 150미터라는 짧은 거리를 이어줘 아주 편안하게 걷게 해주지만 아닙니다. 발은 편해도 생명은 없었습니다. 아내와 짧은 거리를 걸으면서 말했습니다.

큰사진보기

|

| ▲ 뭍에서 질매섬까지 약 150미터 이어진 방파재. 언제든지 걸어 갈 수 있다는 말고는 도움 되는 일이 없습니다. |

| ⓒ 김동수 | 관련사진보기 |

"멱 감고, 소 쟁기질 연습하던 곳이었는 데 다 죽어가고 있어요. 왜 이렇게 되었는지 아세요.""콘크리트 때문이지요.""당신도 박사 다 됐네. 참 안됐어. 얼마나 예쁜 질매섬이었는데. 콘크리트가 다 이렇게 만들었어요. 걷기 편하면 무엇 하나."임금님 놀이하던 '돌옥좌'는 그대로지만 안타까움으로 그냥 뒤돌아 서려고 했지만 옛 추억이 생각나 질매섬에 갔습니다. 섬 안은 다행히 옛추억을 떠올리게 하는 흔적들이 곳곳에 남아 있었습니다. 동무들과 임금님 놀이를 했던 특히하게 생긴 바위가 있습니다. 오랜 세월 바람과 바닷물이 만든 '돌옥좌'입니다. 먼저 임금님이 되겠다고 장난치던 생각이 났습니다. 저 큰 바위가 저런 모습을 하기까지 얼마나 많은 시간이 흘렀을까요. 100년도 살지 못하면서 돈의 노예가 되어 콘크리트로 생명을 죽이고 있습니다.

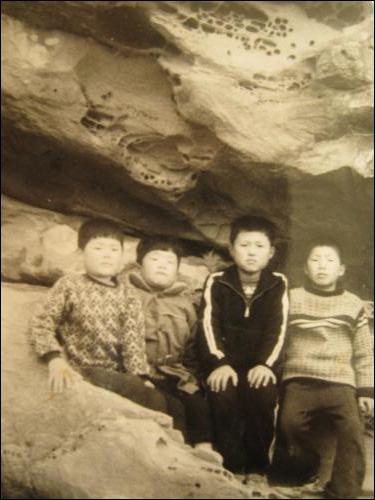

임금님 놀이를 하던 돌옥좌를 보고 갑자기 이곳에서 사진을 찍었던 생각이 났습니다. 집에 와서 사진첩을 뒤졌는데 다행이 있었습니다. 8~9살 때쯤 찍은 사진으로 기억합니다. 벌써 약 40년 전입니다. 지난해 이들 중 한 명이 이 세상에서는 더 이상 볼 수 없는 곳으로 갔다는 소식을 듣고 마음이 참 아팠습니다. 만날 같이 놀았습니다. 작은 돌에 붙은 굴도 캐고, 꼬막, 가리맛조개, 동죽, 가무락조개를 잡았습니다. 이름도 모르는 고둥도 잡았지요. 특히 겨울에는 굴을 돌 위에 놓고 구워 먹으면 별미 중 별미입니다. 몇 년 전 거제도에서 굴 구이를 먹었는데 도저히 그 때 그 맛이 나지 않았습니다.

큰사진보기

|

| ▲ 8~9살때 돌옥좌에서 동무들과 찍은 사진 왼쪽에서 두 번째가 나입니다. |

| ⓒ 김동수 | 관련사진보기 |

동무 중 한 명이 생명을 놓은 것처럼 콘크리트는 질매섬 전체를 죽음으로 이끌고 있었습니다. 인간의 탐욕이 얼마나 무서운지 모릅니다. 돈 때문에 생명을 저버렸습니다. 밀물과 썰물이 함께해야 갯벌도 살고, 바다도 살고, 질매섬도 사는 데 그렇지 않습니다.

그 많던 흰조가비는 어디로 가고, 시커멓고 죽은 펄만왜 사람들은 돈에 생명을 파는지 모르겠습니다. 돈을 물려줄 것이 아니라 갯벌과 바다와 질매섬을 물려주어야 하는데 사람들은 돈을 택했습니다. 그 결과가 죽음입니다. 사진첩을 또 넘겼습니다. 1987년 2월에 찍은 사진이 나왔습니다. 군대가 가기 석 달 전입니다. 그 때는 방파제가 없었습니다.

큰사진보기

|

| ▲ 붉은선 안에 희게 보이는 것이 조가비입니다. 방파재를 쌓기 전에는 흰조가비누리였습니다. |

| ⓒ 김동수 | 관련사진보기 |

붉은선 안이 희게 보입니다. 조개껍데기 곧 조가비입니다. 여러 조가비들이 밀물과 썰물에 부딪히고, 바람을 맞고, 내리쬐는 햇살은 흰누리를 만들었습니다. 흰조가비는 길이 200미터 정도 있었는데 바닷물이 밀려오고, 쓸려 내려가면 '자르륵 자르륵'하는 소리가 들립니다. 색깔과 소리가 함께 생명을 울립니다. 흰조가비와 소리가 얼마나 귀한 것인지 그 때는 몰랐습니다. 하지만 다 죽고 나서 이제서야 알았습니다.

내 눈으로 87년 2월 흰조가비들이 만든 흰누리와 2011년 7월 시커멓게 죽어버린 갯벌을 보면서 인간의 탐욕이 얼마나 무서운지 알았습니다. 내가 놀던 질매섬은 콘크리트로 죽어가고 있습니다. 그리고 4대강과 온 나라 곳곳에는 오늘도 콘크리트 문화가 죽임을 잉태하고 있습니다.

더 이상 죽임이 아닌 살림누리가 되기를 바랍니다. 내가 놀던 질매섬은 버릴 수 없는 영원한 안식처이기 때문입니다.