|

| | | ▲ 짭쪼름하면서도 달착지근한 감칠맛이 맴도는 참꼬막이 제철을 맞았다 | | | ⓒ 이종찬 | | 너는 모르느냐

이 세상 파먹는 사람들이 내던진 더러운 흔적

그 시커먼 진흙을 둥지 삼아 피어오르는 꽃송이가

어디 갸날픈 연꽃뿐이더냐

너는 듣느냐

너와 내가 숨통 끊어버린 물 되살리는 갯벌

그 시커먼 갯벌을 발로 삼아 솟구치는 갈대들의 곡소리

갈빛 부들과 노을빛 칠면초의 피울음이 들리지 않느냐

너는 아느냐

네 그림자 내다버린 갯벌에 제 목숨 알알이 박은 조개

그 검은 갯벌에 보석처럼 빛나는 꼬막들의 눈빛

피멍으로 맺힌 그 붉은 속살이 눈에 띄지 않느냐

-이소리, '꼬막' 모두

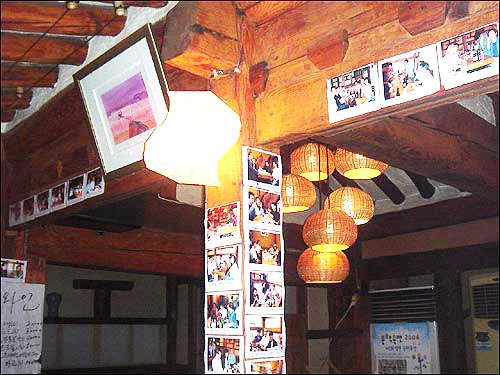

| | | ▲ 벽과 가둥 곳곳에 문학예술인들의 사진이 걸려 있다 | | | ⓒ 이종찬 | |

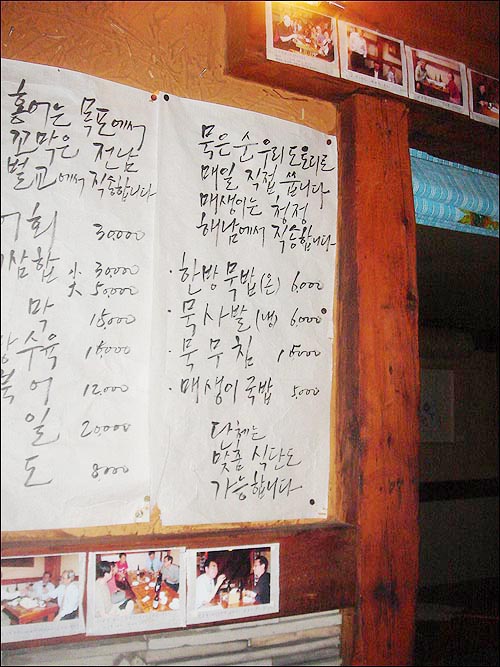

| | | ▲ 차림표의 글씨가 정겹다 | | | ⓒ 이종찬 | |

그 집에 가면 참꼬막이 문학예술로 흐른다

초겨울 찬바람이 제법 맵차게 부는 11월 중순. 서울 종로구 인사동에 가면 문학예술인들이 사흘이 멀다하고 찾는 목로주점이 서넛 있다. 그중 인사동 사거리 옆 비좁은 골목 한귀퉁이에 꼬막만한 주점이 하나 있다. 참꼬막을 전문으로 조리하는 이 집은 유명이든 무명이든 그저 문학예술을 아끼고 좋아하는 사람들이 자주 찾는 곳이다.

그래서일까. 이 집에 들어서면 독특한 모양의 어둑한 등불과 실내 벽, 기둥 곳곳에 빼곡히 붙어있는 문학예술인들의 사진이 눈길을 끈다. 사진 속의 문학예술인들은 대부분 술을 마시며 즐겁게 웃고 있다. 그중에는 이름만 들먹여도 '아!' 할 정도로 유명한 시인과 작가, 화가 등의 얼굴도 있고, 낯선 얼굴들도 꽤 있다.

사진 속에 들어있는 이들의 술좌석 앞에는 마치 무슨 약속이라도 한듯이 소주, 막걸리 서너병과 함께 꼬막 한 소쿠리가 덩그러니 올려져 있다. 밑반찬으로는 간장에 박은 거무스레한 고추 서너 개, 초고추장, 양념한 두부 서너 토막뿐이다. 특별히 다른 안주는 보이지 않는다. 근데도 사진 속의 이들은 마냥 흥겹게 웃고 있다.

그 사진 아래 풍경도 마찬가지다. 사진 아래 그 사진 속의 사람이 앉아 있다. 마치 사진 속에서 웃고 있는 사람이 은근슬쩍 사진 밖으로 빠져나온 듯하다. 사진 아래 앉아 있는 그 사람 앞에도 사진 속의 사람들처럼 꼬막 한 소쿠리와 소주, 막걸리병들이 올려져 있다. 사진이 그대로 살아 움직이는 기막힌 풍경이다.

| | | ▲ 참꼬막은 전남 벌교산을 으뜸으로 친다 | | | ⓒ 이종찬 | |

| | | ▲ 참꼬막은 살가운 사람들과 이야기를 나누며 하나씩 까먹는 재미가 꽤 쏠쏠하다 | | | ⓒ 이종찬 | |

꼬막, 하면 전남 벌교 갯벌에서 나는 참꼬막이 으뜸

꼬막이 제철을 맞았다. 꼬막은 10월부터 이듬해 2월까지가 가장 맛있다. 그중 초겨울 찬바람이 제법 맵차게 부는 11월에 먹는 꼬막은 속살이 탱글탱글하면서도 쫄깃쫄깃 혀끝에 착착 달라붙는 맛이 그만이다. 약간 비릿한 맛과 함께 달착지근한 깊은 맛을 내는 꼬막은 소주나 막걸리 한 잔과 곁들여 먹으면 그 향과 맛이 더욱 좋다.

꼬막은 모두 세 가지다. 참꼬막과 새꼬막, 피꼬막이 그것. 이 꼬막들은 겉으로 언뜻 바라보면 그 모습이 엇비슷하다. 하지만 껍질에 패인 주름살의 수가 20개면 참꼬막, 30개면 새꼬막, 40개면 피꼬막이라 부른다. 간혹 피조개를 꼬막으로 착각하는 사람도 있다. 하지만 피조개는 갯벌에서 사는 꼬막과는 달리 모래밭에서 살며 꼬막보다 훨씬 크다.

꼬막 중 가장 맛이 좋은 꼬막은 전남 벌교의 참꼬막이다. 전남 벌교의 드넓은 갯벌에서 자라는 참꼬막은 살짝 삶아 속살을 꺼내 초고추장에 찍어 입에 넣으면 금새 입속에 화악 퍼지는 상큼한 향도 아주 좋지만 검붉은 속살이 탱탱하고, 씹으면 씹을수록 짭쪼름하게 쫄깃거리는 감칠맛이 기막히다.

꼬막의 속살맛이 오죽 좋았으면 10권짜리 대하소설 <태백산맥>을 쓴 작가 조정래가 작품 속에서 "간간하고 졸깃졸깃하고 알큰하기도 하고, 배릿하기도 한 그 맛은 술안주로도 제격이었다"라고 썼겠는가. 얼마전 정치평론집 <엽기공화국>을 펴낸 시인 윤재걸이 "어릴 때 손톱이 다 부러지는 줄도 모르고 밤새도록 까먹었다"며, 빛 바랜 추억을 더듬겠는가.

| | | ▲ 참꼬막의 갈라진 머리 부분에 젓가락을 대고 껍데기가 조금 볼록 튀어나온 쪽으로 힘을 살짝 주면 굳게 입을 다문 참꼬막이 쉬이 갈라진다 | | | ⓒ 이종찬 | |

| | | ▲ 목포에서 갓 올라온 홍어에서 빼낸 싱싱한 홍어애 | | | ⓒ 이종찬 | |

우르르 끓어오르면 재빨리 찬물에 담궈야

1814년, 조선 순조 15년에 다산 정약용의 형 정약전(丁若銓, 1760∼1816)이 흑산도에서 유배생활을 하며 지은 우리나라 최고 어류학서 <자산어보>에는 "꼬막은 살이 노랗고 맛이 달다"고 씌어져 있다. <신증동국여지승람>에 따르면 꼬막은 예로부터 전라도 지역의 향토음식이라고 나와 있다.

하지만 아무리 맛이 있고 간기능 회복에 좋은 참꼬막이라 하더라도 조리를 잘못하면 제맛이 사라진다. 참꼬막은 물이 얕은 갯벌에서 살기 때문에 냄비에 삶기에 앞서 소금물에 3~4시간 담궈 속엣것을 모두 내뱉게 해야 한다. 이어 칫솔처럼 뻣뻣한 솔을 이용해 참꼬막 껍데기를 비벼가며 깨끗히 씻어야 한다.

참꼬막을 삶는 법은 조금 색다르다. 냄비에 소금을 넣은 물을 끓이다가 물이 보글보글 끓어오르면 참꼬막을 넣은 뒤 다시 물이 우르르 끓어오르면 불을 끄고 재빨리 찬물에 헹궈야 한다. 참꼬막은 오래 삶으면 속살이 질겨지기 때문이다. 그러니까, 참꼬막이 입을 채 벌리기 전에 얼른 건져내야 속살이 탱글탱글하면서 쫄깃한 제맛이 난다는 것이다.

참꼬막은 살가운 사람들과 이야기를 나누며 하나씩 까먹는 재미가 꽤 쏠쏠하다. 참꼬막 하나 하나 까서 초고추장에 찍은 뒤 소주 한 잔 입에 털어넣고 입에 쏘옥 쏘옥 넣다보면 손톱 끝이 부러지고 갈라지는 줄도 모를 정도다. 게다가 참꼬막은 된장찌개에 넣어도 좋고, 속살을 발라내 생미역과 함께 무쳐먹거나 꼬막전을 부쳐먹어도 그 맛이 일품이다.

| | | ▲ 미끌미끌한 홍어애를 참기름에 포옥 찍어 먹으면 고소한 감칠맛이 입맛을 당긴다 | | | ⓒ 이종찬 | |

| | | ▲ 홍어애는 참기름에 찍어먹어야 제맛이 난다 | | | ⓒ 이종찬 | |

"요즈음 참꼬막이 한창 맛이 들었어요"

지난 10월 22일(일) 저녁 5시. 나그네가 윤재걸 시인과 '시골아이'라는 고향 인터넷신문을 꾸리고 있는 김규환 기자, 김용철 기자와 함께 찾았던 인사동의 한 목로주점. 문학예술인들의 사랑방 노릇을 톡톡히 하고 있는 이 집에 들어서자 저만치 벽에 걸린 사진처럼 앉아 있던 이 집 주인 김여옥(시인)씨가 '체!' 하면서도 일행들을 반갑게 맞이한다.

'체!' 소리는 나그네가 어젯밤 늦게 '좀 늦을지도 모르니까 문 닫지 말고 기다려 줘요'라고 했지만 전화 한 통 걸지 않고 오지 않았던 것에 대한 시큰둥한 반감이다. 모른 척하고 자리에 앉자 김 시인이 '요즈음 참꼬막이 한창 맛이 들었어요"하며, 소주 막걸리와 함께 소쿠리에 수북히 담긴 꼬막을 탁자 위에 올린다.

이 집 꼬막은 예로부터 꼬막의 고장이라 불리는 전남 벌교에서 가져온 참꼬막이다. 이 집 주인의 고향이 전남 해남이어서 그 지역의 참꼬막이나 홍어 등의 유통경로를 그 누구보다 잘 알기 때문에 자연산 참꼬막을 구하기가 그리 어렵지만은 않다는 것. 게다가 참꼬막을 맛나게 삶는 방법까지 어릴 때부터 잘 알고 있단다.

막걸리 한 잔 마시며 손톱으로 참꼬막 하나 까서 초고추장에 포옥 찍어 입에 넣는다. 탱글탱글 입천장을 마구 미끄러지며 쫄깃하게 씹히는 참꼬막의 향긋하고도 달착지근한 맛이 기막히다. 근데, 참꼬막을 손톱으로 까먹기가 그리 쉽지만은 않다. 그때 김규환 기자가 참꼬막 쉬이 까먹는 방법을 차근차근 설명한다.

| | | ▲ 왼쪽으로부터 김여옥 시인, 윤재걸 시인, 김규환 기자, 김용철 기자 | | | ⓒ 이종찬 | |

참꼬막 맛에 집 나간 낭군 돌아오지 않는다

참꼬막의 갈라진 머리 부분에 젓가락을 대고 껍데기가 조금 볼록 튀어나온 쪽으로 힘을 살짝 주면 굳게 입을 다문 참꼬막이 쉬이 갈라진단다. 나그네가 젓가락을 들고 낑낑대자 김 기자가 "그냥 손톱으로 까먹어~ 지금 그깐 손톱 망가지는 게 문제야?" 한다. 손톱 조금 망가지는 것보다 참꼬막을 하나라도 더 먹는 게 훨씬 낫다는 투다.

그렇게 참꼬막의 꼬들꼬들한 맛에 흠뻑 빠져 막걸리를 몇 병째 비우고 있을 때 김 시인이 속이 불그스름한 홍어애를 올린다. 오늘 새벽 목포에서 올라온 홍어에서 갓 빼낸 싱싱한 홍어애란다. 다시 막걸리 한 잔 입에 털어넣고 미끌미끌한 홍어애를 참기름에 포옥 찍어 입에 넣는다. 약간 비릿하다. 하지만 먹을수록 고소한 감칠맛이 입맛을 당긴다.

"초겨울에 나오는 '참꼬막 맛에 마누라 손톱과 술도가 불 난다'는 말 들어봤어?"

"'전어 굽는 냄새에 집 나간 며느리가 돌아온다'는 말은 들어봤지만 그 말은 첨이네요. 앞으로는 전어타령을 '참꼬막 맛에 집 나간 낭군 돌아오지 않는다'라는 꼬막타령으로 고쳐야겠네요."

초겨울, 전남 벌교에서 갓 올라온 참꼬막이 소주 막걸리와 함께 어우러지는 인사동 골목길의 꼬막만한 목로주점. 그 맛 있는 풍경 속에 들어가면 누구나 시가 되고, 소설이 되고, 그림이 되고, 춤이 된다. 손톱 망가뜨려가며 참꼬막 하나 둘 까먹으며 술잔을 기울이다 보면 누구나 시인이 되고, 작가가 되고, 화가가 되고, 춤꾼이 된다.

덧붙이는 글 | ※ 그동안 애독자 여러분의 수많은 사랑을 받았던 <음식사냥 맛사냥>은 지난 16일(목) 100번째 기사 '이 세상에서 가장 맛있는 음식은?"으로 끝이 났습니다. 이어 20일(월)부터 새로운 음식연재 <맛이 있는 풍경>을 선보입니다. 애독자 여러분의 더 큰 사랑과 따가운 채찍질 기다립니다.

※이 기사는 '시골아이', '시민의신문', '유포터', '씨앤비'에도 보냅니다.

|

|