큰사진보기

|

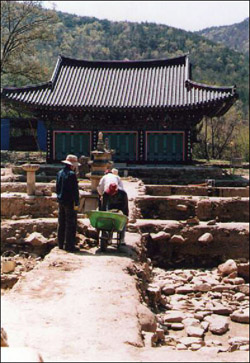

| ▲ 일연 스님은 경상북도 군위군 고로면 화북리 612번지의 인각사에서 <삼국유사> 집필을 완료했다. 사진은 5차 발굴이 진행 중인 인각사의 뜰을 찍은 것이다. 2009년의 풍경이다. |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |

기록하지 않으면 인간의 역사는 사라진다. 개인의 삶도 그렇고, 나라의 내력도 그렇다. 가장 단적인 사례는 이순신과 원균이다. 이순신은 <난중일기>를 남겨 국사 속에 자신의 입지를 구축했지만, 원균은 그렇게 하지 않았기 때문에 자신에 대한 평가를 전적으로 남들의 '칼'에 내맡겼다. 만약 원균도 왜란의 과정과 자신의 생애를 글로 남겼더라면 그에 대한 세간의 왈가왈부는 지금과 전혀 달라졌을지도 모른다.

일연이 <삼국유사>를 집필하여 남기지 않았으면 우리 민족의 역사는 어떻게 되었을까. 자칫 우리는 <삼국사기>식의 사대주의 역사관에 매몰된 한심한 민족으로 각인되고 말았을 수도 있다. '단군신화'도 없고, '향가'도 없는, 주체성이라고는 찾을 수 없는 존재로 낙인찍히게 되었을 가능성도 있다는 말이다.

일연, 일흔 넘은 고령에 <삼국유사> 집필 시작일연이 <삼국유사>를 기초하기 시작한 것은 스님의 나이 일흔을 넘긴 고령 때였다. 일연은 역사서를 쓰는 데에 6∼7년을 바쳤다. 조선 시대 우리나라 사람들의 평균 수명이 30세 정도에 불과했다는 사실을 감안하면, 70세가 넘은 고려의 '국존(國尊)'이 그 나이 때부터 80세에 이르는 세월 동안 엄청난 내용과 분량의 역사서를 집필했다는 것은 그저 놀라울 따름이다. 함부로 '내가 이 나이에' 운운하는 태도는 일연 스님 앞에서 얼마나 부끄러운 일인가.

큰사진보기

|

| ▲ 일연이 <삼국유사> 집필을 완료한 인각사 전경. 두 절집 사이로 보각국사비를 보호하고 있는 비각이 보인다. 석불은 대웅전에 가려 보이지 않는다. 인각사는 경북 군위군 고로면 화북리 612번지에 있다. |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |

경북 군위군 고로면 화북리 612번지는 일연이 <삼국유사> 집필을 완성한 '민족사의 현장'이다. 하지만 인각사의 일연 스님 비문에는 그가 <삼국유사>를 집필했다는 내용이 없다. 불교 관련 설화가 많이 포함되어 있고, 고려 집권층의 '정사' <삼국사기>에 나오지 않는 우리 민족 고유의 이야기가 무척이나 많이 실려 있었기 때문일 듯하다. 중국의 사상을 사람살이의 '중화'로 떠받들며 살아간 고려 귀족층의 가치관은 결코 '유사(遺事)'를 인정할 수 없었으리라.

<삼국사기>에는 나오지 않는 '단군신화'와 '향가'그런데 우스꽝스러운 사실은 일연 스님의 비가 인위적인 마멸로 본래의 형체를 거의 잃어 버렸다는 점이다. 높이 1.8m, 너비 1.06m의 보각국사비(普覺國師碑)가 지금처럼 참혹한 모습이 된 데에는 <삼국유사>를 그렇듯 낮춰본 선비들의 이중적 사고방식이 결정적으로 작용을 했다고 한다. 유학을 섬기는 선비들은 '보각국사비의 글자를 떼어서 갈아마시면 과거에 급제한다'는 속설을 굳게 믿은 나머지 오며가며 비석에 손을 대었고, 끝내 원형조차 알 수 없는 지경으로 만들어 버렸다는 것이다.

인각사에 세워진 안내판을 읽어본다. 물론 신라 때의 창건 건물은 흔적도 없이 사라졌으니 엄밀히 말하면 '인각사'가 아니라 '인각사 터'의 안내판이겠지만, 그런 것을 티끌 잡으면서 사적 374호에 서린 '민족의 역사'에 대한 경외감을 잃을 수는 없는 일이다.

이곳은 신라 시대의 사찰인 인각사지이다. 절의 입구에 깎아지른 듯한 바위가 있는데, 기린[麟]이 뿔[角]을 이 바위에 얹었다고 하여 절 이름을 인각사(麟角寺)라 하였다고 한다.

큰사진보기

|

| ▲ 인각사 바로앞의 학소대. 인각사의 안내판은 학소대를 '절의 입구에 (있는) 깎아지른 듯한 바위'로 표현하고 있다. |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |

신라 선덕여왕 11년(642) 의상대사가 처음 건립하여 고려 충렬왕 10년(1284)에 다시 고쳐지어졌고 조선 숙종 25년(1699)에 증축되었다.충렬왕 때 일연(1206∼1289)이 (자신의 출생지인 경북 경산에 계시는) 연로한 어머니를 모시기 위해 이곳에 거처했다. (일연 스님 모친의 묘소는 인각사에서 2km 떨어진 곳에 있다.) <삼국유사>도 여기에서 저술하였다고 한다.

큰사진보기

|

| ▲ 일연 스님은 73세이던 1287년, 인흥사에서 <역사연표>를 간행한다. 이 연표는 <삼국유사>의 기초자료였을 것으로 추정된다. 대구광역시 달성군 화원읍의 인흥사는 조선 시대에 들어와 몰락하고, 그 자리는 문씨세거지로 변한다. 인흥사 탑은 지금 경북대학교 박물관 아래 잔디밭에 옮겨져 있다. |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |

경내에는 중국 진대의 명필인 왕희지의 글씨를 집자(集字)한 '보각국사비와 탑'이 있으며, 조선 시대에 새롭게 지어진 극락전과 명부전, 강서루, 요사 등의 건물과 석조 불상 및 부도 등이 있다.

절 바로앞 학소대, 아름다운 물가 절벽절 입구에 있는 '깎아지른 듯한' 바위를 찾아본다. 인각사 앞을 흐르는 중천(中川) 너머로 걸쳐 있는 해발 760m 화산(華山)의 끝자락은 하늘에서 내려다 보면 마치 기린의 뿔 같은 형태라고 한다. 과연 깎아지른 듯한 바위는 인각사를 향해 불쑥 뿔처럼 튀어나왔다가 다시 급하게 안으로 꺾어지면서 아래로 흘러간다.

대단한 풍광을 자랑하는 이곳 바위에는 학소대(鶴巢臺)라는 이름이 붙어 있다. 인각사 바로 앞을 지나는 908번 지방도로와 나란히 붙어 흐르는 중천의 모래밭으로 들어가 절벽을 올려다보면 왜 이곳을 '학의 집'이라고 부르는지는 대뜸 이해가 된다. 어찌 학 아닌 인간이 이렇듯 신령스러운 곳에서 살 수 있을까.

위대한 역사가, 출중한 문학가, 뛰어난 승려

일연 스님은 1289년, 84세에 나이로 입적했다. 그를 평가해 본다면, 뛰어난 승려이기도 하지만 무엇보다도 <삼국유사>를 우리 민족에게 남겨준 위대한 '역사의 인물'이었다고 하겠다. 그리고 향가를 겨레의 마음속에 애틋하게 물려준 '영원한 문학'으로 칭송받아도 마땅하리라.

그러므로 인각사는, 겨레의 노래임에도 불구하고 하마터면 아무도 알지[傳] 못하는[不] '부전(不傳)가요'로 그칠 뻔했던 '우리[鄕]의 노래[歌]' 향가(鄕歌)를 기록으로 남겨준, '전설의 고향'이다. 왜 전설인가. <삼국사기>라는 증거물이 굳건하게 남아 있고, 또한 '향가'라는 증거물이 자랑스레 남아 있기 때문이다.

인각사에서 극락전도 보고, 명부전도 본다. 비도 보고 탑도 본다. 학소대의 아름다움도 본다. 하지만 무엇보다도 '향가의 새 어머니'인 일연 스님의 '정신'을 본다. 향가의 가락을 듣는다. 학이 타고 하늘로 올라가는 듯한 노래 소리가 귓전을 타고 들어와 내 마음을 울린다.

큰사진보기

|

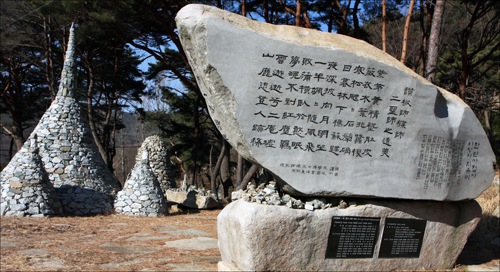

| ▲ 22세부터 30대까지 일연은 대구 달성군 비슬산에 들어가 수도생활을 했다. 그후 나이가 든 뒤에도 일연과 비슬산의 인연은 계속된다. 일연은 비슬산의 경상북도 청도군 각북면 비탈에 용천사를 중창하기도 했고, 달성군 화원읍 인흥리 소재 인흥사 주지로 있을 때에는 <삼국유사>의 기초자료로 추정되는 <역사연표>를 간행하기도 했다. 사진은 비슬산 유가사 시방루 앞에 세워져 있는 일연 시비. |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |