큰사진보기

|

| ▲ 이호해수욕장 넓게 드러난 물빠진 모래사장, 그곳에는 어떤 그림이 그려진 것일까? |

| ⓒ 김민수 |

관련사진보기 |

이호해수욕장의 일몰, 제주의 일몰치고는 환상 그 자체라고 할 수는 없었지만 도심에선 꿈도 꾸지 못할 풍광이었다. 이 정도의 일몰을 담을 수 있었던 것도 제주가 나에게 준 선물인 것이다.

육지에서 엄동설한을 보내다 남녘땅에 온 탓인지 점퍼를 벗었는데도 바닷바람이 시원했다. 바람 많은 제주가 확실하게 나를 반겨주고 있구나 하는 느낌이다. 정말, 오랜만에 만나는 제주의 평온한 바다를 보며 바보같이 나는 왜 제주를 떠났을까 생각했다.

바다가 묻는다.

"그래서 행복했니? 이제 다시 제주가 그리워지는 것을 보니 많이 힘든가 보구나.""조금, 아니 많이. 사실 요즘 쫓기는 꿈을 자주 꿔.""그래서 어쩔 건데?""어쩌긴, 열심히 살아야지. 다른 길이 없잖아.""길, 길은 어디에나 있어, 네가 서있는 그 곳도 길이야.""모두 길 위의 사람들이군.""그래, 크게 보면 다 같은 길을 간다고 할 수 있어. 한 줌 흙에서 왔다가 먼지로 돌아가는 길."

큰사진보기

|

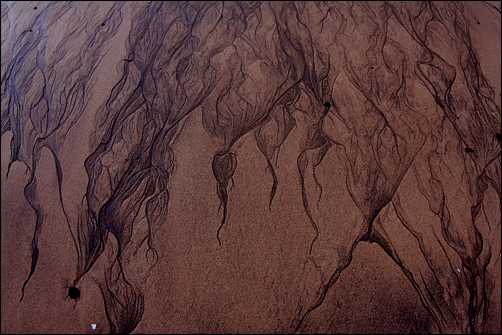

| ▲ 자연이 그린 그림 물이 빠지면서 모래사장에 신기한 문양이 생겼다. |

| ⓒ 김민수 |

관련사진보기 |

물 빠진 모래사장을 걸어 유난히도 다른 곳보다 붉게 빛나던 곳으로 향했다. 그런데 모래사장에 기름띠 같은 것들이 헝클어진 머리칼처럼 새겨져있다. 가만 바라보니 기름띠가 아니라 얇은 해조류 같은 것들이 작은 돌멩이나 조개껍질에 걸려서 물길을 만들며 생긴 것들이다.

불이 활활 타오르는 것 같기도 하고, 바다의 머리카락 같기도 하고, 무슨 꽃 이파리 같기도 했다. 섬세하게 조각칼로 조각을 한 듯도 하다. 판화가 이철수 선생이 이 장면을 보았다면 자연이 만든 이 작품을 모티브로 새로운 판화작품을 하나 만들지 않을까 싶었다.

판화가 이철수, 지금도 여전히 많은 이들에게 사랑을 받고 있지만 80년대 그의 목판화는 민중의 삶을 상징적으로 드러내며 많은 이들의 사랑을 받았다. 그를 잘 안다는 지인에게 들은 이야기는 그럼에도 불구하고 먹고사는 문제 때문에 많은 고생을 했다고 한다.

굳이 종교적인 색채로 말하자면 현재는 불교적인 색채를 많이 띠지만 초창기에는 기독교적인 색채도 많이 띠었던 것으로 기억이 된다. 그랬던 그가 불교적인 색채로 가게 된 배경에는 '일만 시켜먹고 정당한 대가를 주지 않는' 기독교에 대한 일종의 배신감이 자리하고 있었다고 한다. 기독교계에서는 아까운 예술가 한 사람을 잃은 것이다.

나 역시도 유명한 사진작가는 아니지만 나의 삶에서 사진은 아주 중요한 수단이기도 하다.

그런데 간혹 무례한 부탁을 받을 때가 있다. 사진을 공짜로 사용할 수 있냐고 문의를 하는 이들 중에서 간혹은 지불능력이 충분한데도 거저 먹으려는 심보를 가진 사람들이 있다. 얼마 전 꽤 알려진 공기업 홍보담당자가 무슨 사진을 쓸 수 있냐고 하더니만, 이름을 넣어드릴 테니 그냥 달란다. 어차피 데이터인데 줘도 남지 않느냐는 것이다.

"내 사진에 이름 들어가는 것이야 당연한 것이고, 무슨 유세를 하시는 것처럼 말씀하십니다. 그럼 댁이 직접 가서 찍으세요."그렇게 말하고는 얼마나 고소했는지. 모래사장에 그려진 그림의 저작권자는 자연, 그러나 그는 저작권료나 초상권을 요구하지 않는다. 그냥 자연으로 살아가다보니 그려진 그림이니 그냥 보고 즐기라고 한다. 당신을 위해서 그린 그림도 아니고, 그냥 살다보니 그런 그림이 그려졌노라고 그냥 가지란다.

큰사진보기

|

| ▲ 이호해수욕장 제주의 검은 화산석들이 바다와 경계를 이루고 있다. 안쪽은 잔잔한 호수같다. 그곳은 일몰의 시간에 바다보다 붉었다. |

| ⓒ 김민수 |

관련사진보기 |

제주도는 참 특별한 곳이다. "그냥 초점만 맞춰서 찍으면 다 작품이에요"라는 말이 실감난다. 보는 눈만 있으면 무궁무진하게 자기를 보여주는 제주, 제주만 그런 것이 아니라 사실은 온 세상만물이 다 그러하다. 눈을 뜨고 있다고 착각하며 살아가기에 보이지 않는 것뿐이다.

전화벨이 울린다.

"어디 있수꽈?""지금 이호해수욕장에 있는데 어디로 갈까요?""서귀포시로 넘어옵써, 혹시 네거리식당이라고 아우꽈?""예, 곧 출발하죠. 그런데 혹시 자리돔이나 구이 먹을 수 있을까요?""기이? 요즘 제철이 아니라 없을 건데… 갈치조림하고 구이나 먹음쪄."신제주로 해서 5.16도로를 타고 성판악으로 넘어 서귀포시에 갈 계획을 세웠다. 조금 돌아가는 길이긴 하지만 제주에 있을 때 주로 다니던 길을 한번쯤 빨강 애마를 타고 달려주는 것도 예의인 것 같았다.

제주대학교 사거리, 길은 넓어졌는데 그 사거리의 상징 같았던 소나무가 사라졌다. 아, 다른 길 인줄 알고 순간 헛갈렸다. 5.16도로를 타고 성판악으로 가는 길에 몇몇 길은 두 갈래로 갈라져 있다, 어두운 탓에 무심코 노란 차선만 보다가 하행차선으로 들어섰다. 급브레이크에 빨강 애마가 휘청했다.

(이어집니다.)