큰사진보기

|

| ▲ 작가 강기희 새 둥지 전기누전에 따른 화마로 하루아침에 살던 집과 3천여 권에 이르는 책, 소설원고 등을 깡그리 잃어버린 작가 강기희(45)가 마침내 새 둥지를 틀었다 |

| ⓒ 이종찬 | 관련사진보기 |

"김삿갓처럼 여기저기 떠돌다가 100여일 만에 단임골에 등짐을 풀었습니다. 겨울이 밀려나고 있습니다. 산촌에서의 봄기운은 아무래도 계곡에서부터 오는 듯싶습니다. 두텁게 언 얼음장 밑으로 흐르는 물소리가 힘차기도 하고 맹렬하기도 합니다. 뽀얀 솜털을 내밀고 있는 버들강아지는 봄의 전령이자 봄을 부르는 마술사입니다."2008년 11월11일 새벽 1시, 전기누전에 따른 화마로 하루 아침에 살던 집과 3천여 권에 이르는 책, 소설원고 등을 깡그리 잃어버린 작가 강기희(45)가 마침내 새 둥지를 틀었다. 지난 번 살았던 강원도 정선 가리왕산 비룡골을 가슴에 묻고, 오대천 가까운 단임골(강원도 정선군 북평면 숙암리 316번지)에 화두처럼 짊어지고 다니던 등짐을 푼 것이다.

집이 불탄 지 무려 100여일 만이다. 강 작가는 그동안 칠순 노모를 형 댁에 보낸 뒤 홀로 도현공방과 가까운 벗들 집, 백담사 만해마을 등에 머물며, 새 둥지를 찾기 위해 정선 골짝 골짝을 김삿갓처럼 떠돌았다. 하지만 매서운 겨울철 새 둥지를 구하기란 쉽지 않았다. 게다가 눈이 내리기라도 하면 길이 막혀 꼼짝을 하지 못했다.

그는 꿈을 접지 않았다. 아니, 새 둥지를 마련할 꿈을 접을 수 없었다. 칠순 노모도 걱정이었지만 무엇보다도 지난 해 문학예술인들이 십시일반으로 마련해 준 성금을 남 몰라라 할 수 없었다. 어서 새 둥지를 구해 오랫동안 머리와 가슴에 품고 있는 소설도 써야 했다. 그것이 이 세상과 문학예술인을 향한 빚갚음이었다.

큰사진보기

|

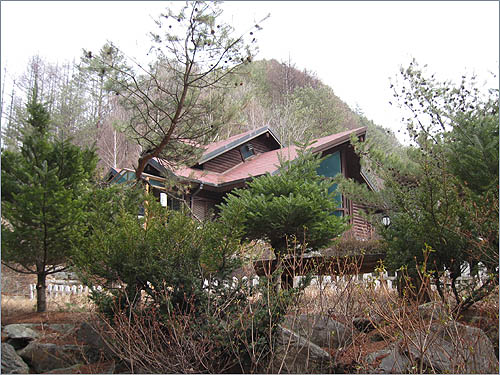

| ▲ 단임골 강작가 새 둥지 나들목 100여일 만에 오대천 가까운 단임골(강원도 정선군 북평면 숙암리 316번지)에 화두처럼 짊어지고 다니던 등짐을 풀었다 |

| ⓒ 이종찬 | 관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 강기희 집 들머리 지난 겨울 내내 새 둥지를 찾기 위해 정선 골짝 골짝을 김삿갓처럼 떠돌았다 |

| ⓒ 이종찬 | 관련사진보기 |

불타버린 강 작가 마음에도 봄이 다가오고 있다"저는 지난 해 살던 집과 책 그리고 모든 자료를 화재로 잃는 아픔을 겪은 바 있습니다. 고향에 내려와서 겪은 일 중 가장 큰 일이었습니다. 황당함과 당혹감에 눈물도 나오지 않았습니다. 상실감에 어디로 가야할지 발걸음조차 떨어지지 않았습니다. 딱히 갈 곳도 없었습니다. 추운 겨울을 어떻게든 견뎌야한다는 생각뿐이었습니다." 지난 7일(토) 오후 2시. 집들이에 초대한 작가 강기희를 만나기 위해 이승철(한국무학평화포럼 사무총장) 시인과 김이하 시인, 김동근(한국문학평화포럼) 이사, 동화를 쓰고 있는 김좌연 작가 등과 함께 인사동에서 봉고차를 타고 강원도 정선으로 향했다. 정선은 지난 해 3번이나 갔지만 올해 들어서는 첫 나들이였다.

봄빛이 물씬 묻어나는 들판을 가로지르는 고속도로를 달린 지 3시간 남짓 지났을까. 그렇게 멀게만 느껴지던 정선이 코앞에 다가왔다. 강 작가 집은 꾸불거리는 오대천을 따라 정선 팻말을 바라보며 계속 달려가다가 '단임골'이라는 팻말에서 왼편 다리를 건너 다시 왼편으로 난 꼬불꼬불한 산길을 따라 30여 분쯤 더 들어가면 된다.

차가 오대천을 끼고 달리기 시작하자 냇가 곳곳에 서 있는 기기묘묘한 바위와 거울처럼 맑게 흐르는 물빛에 입이 절로 벌어진다. 곳곳에 하얀 눈이 소복소복 쌓여 있기는 하지만 졸졸졸 흐르는 냇물을 따라 불타버린 강 작가 마음에도 봄은 분명 다가오고 있었다. 그래서일까. 새 둥지를 틀고 봄을 맞이하는 강 작가 집들이 가는 길이 더욱 즐거웠다.

큰사진보기

|

| ▲ 유두봉 앞마당에서 바라다 보이는 봉우리 두 개가 유두봉(乳頭峯)이다 |

| ⓒ 이종찬 | 관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 강기희 새 집 단임골에 새롭게 튼 둥지는 뾰쪽한 삼각형 지붕이 겹쳐져 있는 안채와 안채 들머리에서 조금 떨어진 일자형 건물인 바깥채로 이루어져 있다 |

| ⓒ 이종찬 | 관련사진보기 |

흐르는 세월조차 멈추어버린 듯한 깊고 깊은 단임골 "그 어떤 것도 위로가 되어 주지 않던 순간 민족과 민중, 평화라는 이름 아래 동지의 연을 맺은 여러 회원님들이 제 곁에 있었습니다. 얼어붙던 마음에 온기가 생겨났습니다. 주저앉고 싶었던 마음에 힘이 솟아났습니다. 그럼에도 지난 겨울은 춥고 길었습니다. 돌아갈 곳 없는 망명객의 신세가 어찌한지 절감했습니다." 단임골 팻말을 따라 자그마한 다리를 건너 왼편 산길로 접어들자 메마른 숲 속으로 쭈욱 이어지는 꼬불꼬불한 오솔길과 그 오솔길을 따라 졸졸졸 흘러내리는 냇물이 몹시 정겹다. 마치 어릴 때 분이와 가재를 잡던 그 야트막한 계곡이 줄줄이 엮여져 있는 것처럼 가도 가도 끝없이 이어진다. 세상에, 이렇게 깊은 계곡도 있다니.

산골짝에 어둠이 슬며시 내리기 시작하자 갑자기 걱정이 된다. 이러다가 이 계곡에 그대로 어둠과 함께 잠기고 마는 것은 아닐까 하고. 하지만 그 깊은 산골짝 기슭에도 잊을 만하면 멋드러진 산장이 한 채씩 서 있다. 얼마나 더 달렸을까. 가도 가도 끝이 없는 산길... 이 산골짝에선 흘러가는 세월조차도 멈추어버린 듯하다.

새소리와 물소리, 가끔 들리는 산짐승 소리뿐인 깊디 깊은 단임골. 이 산골짝 중간쯤 작가 강기희가 새 둥지를 튼 산장이 있다. 불빛이 산골짝을 환하게 밝히고 있는 강 작가 새 둥지에 도착하자 강 작가와 먼저 와 있던 강원도 식구들이 쪼르르 달려나와 반갑게 인사를 한다. 이런 깊고 캄캄한 산골짝에 사람이 여럿 있다는 게 신기할 정도다.

큰사진보기

|

| ▲ 장독대 앞마당 계곡 쪽 한 편에 거꾸로 놓여있는 장독대가 낯익다. |

| ⓒ 이종찬 | 관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 밤늦게 이어진 집들이 강기희 작가 집들이는 그렇게 밤이 깊어가는 줄 모르고 이어졌다 |

| ⓒ 이종찬 | 관련사진보기 |

"말이 5년이지 잘만 하면 평생 살 수 있을 것""지난 번 살던 곳은 정선의 가리왕산 자락이었습니다. 이번에 짐을 푼 곳은 정선의 오대천 인근인 단임골입니다. 정감록에 나오는 십승지 중의 한곳인 계룡잠이 이 골짜기에 있습니다. 사시사철 맑은 물이 흐르고 산세 또한 가파르기 그지없는 곳입니다. 죄 많은 이나, 지랄 같은 세상이 싫은 이가 은거해 살기엔 딱인 곳이기도 합니다." 강 작가가 이곳 단임골에 새롭게 튼 둥지는 뾰쪽한 삼각형 지붕이 겹쳐져 있는 안채와 안채 들머리에서 조금 떨어진 일자형 건물인 바깥채로 이루어져 있다. 맑은 물이 흘러내리는 계곡 위에 걸쳐져 있는 작은 다리와 주차를 할 수 있는 널찍한 앞마당으로 가는 흙길, 앞마당 계곡 쪽 한 편에 거꾸로 놓여있는 장독대가 낯익다.

그 앞마당에서 바라다 보이는 봉우리 두 개가 유두봉(乳頭峯)이다. 볼록한 두 봉우리 꼭지점에 낙락장송이 하나 서 있어 여자 젖꼭지를 그대로 빼다 박은 듯하다. 강 작가는 "저기 유두봉이 있어서 그런지 이 골짜기가 음기가 아주 강하다"라며 "그 음기를 누를 수 있는 양기가 센 사람이 아니면 이곳은 살기 힘든 곳"이라고 귀띔한다.

나그네가 "산골짝이 좀 깊긴 하지만 이렇게 멋진 집을 어떻게 구했느냐?"고 묻자 강 작가는 "이 집 주인이 중국에서 사업을 하는 사람이라. 아는 사람이 소개해 줘, 전세금 조금 걸고 집도 관리할 겸 5년 동안 살기로 했다. 그 분과 나눈 말이 5년이지 잘만 하면 평생 살 수 있을 것"이라며, 빙그시 웃었다.

큰사진보기

|

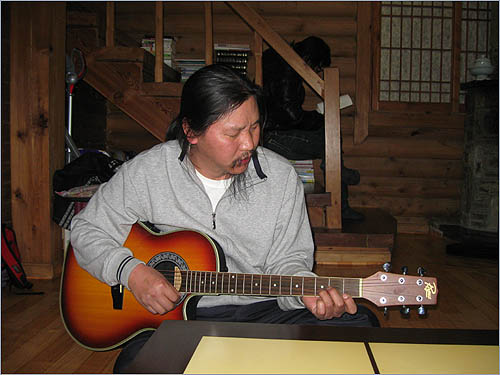

| ▲ 작가 강기희 노래를 부르는 강 작가 얼굴에 만감이 오가는 듯했다 |

| ⓒ 이종찬 | 관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 장구 정선에서 온 강 작가 후배가 장구를 쳐 흥을 더욱 돋구었다 |

| ⓒ 이종찬 | 관련사진보기 |

토종닭과 김치, 소주, 노래가 어우러진 강원도 산골짝 집들이이날 집들이는 안채와 바깥채 사이에 있는 마당에서 토종닭 백숙에 소주를 마시며 인사를 자연스레 나누는 것으로 시작됐다. 먼저 강 작가가 "그동안 도움 주신 분께 감사드린다"며 일일이 소줏잔을 건넸고, 이어 한국문학평화포럼 이승철 사무총장이 간단한 경과보고를 했다. 그 다음부터는 누가 먼저랄 것도 없이 집들이를 축하하는 노래를 불렀다.

노래 틈틈이 소주 안주로 먹는 토종닭, 황귀를 넣고 푸욱 끓여낸 토종닭 맛은 쫄깃하면서도 부드러운 맛이 끝내줬다. 더욱 입맛을 당긴 것은 이 산골짝에 사는 사람들이 담궈 갖다 줬다는 새콤달콤한 김치였다. 한 가지 아쉬운 점이 있었다면 나그네가 즐겨 먹는 막걸리가 없었다는 점이다.

밤이 깊어 자정께에 이르러 일행들은 안채 거실로 자리를 옮겼다. 소주를 주거니 받거니 마시며 사는 이야기들을 나누는 동안 강 작가가 기타를 치며 노래를 불렀다. 노래를 부르는 강 작가 얼굴에 만감이 오가는 듯했다. 때로는 비장하고, 때로는 쓸쓸하고, 때로는 미소가 오가곤 했다. 정선에서 온 강 작가 후배가 장구를 쳐 흥을 더욱 돋우었다.

정선 단임골에서 벌어진 강기희 작가 집들이는 그렇게 밤이 깊어가는 줄 모르고 이어졌다. 그래. 이제부터 그가 해야 할 일은 좋은 소설쓰기와 좋은 세상을 만드는 데 앞장서는 일이다. 하지만 강 작가 혼자서 감당하기엔 이 깊은 산골짝이 너무 외롭고, 반듯한 새 둥지를 혼자서 꾸려가기가 너무 버거워 보인다.

큰사진보기

|

| ▲ 강기희 작가 마당에 있는 돌탑 누가 어떤 간절한 소원을 빌며 쌓았을까 |

| ⓒ 이종찬 | 관련사진보기 |

새들과 물먹기 위해 내려오는 산짐승이 유일한 벗"이제 저는 불탄 가슴 씻어 내고 글밭을 찬찬히 일구겠습니다. 시간이 걸리겠지만 좋은 작품으로 여러 회원님들의 큰 은혜 갚겠습니다. 또한 세상을 향해 소리 지르는 일도 다시 시작하겠습니다. 더불어 분노가 끓어오를 땐 현장으로 달려가기도 하겠습니다. 그것이 글 쓰는 이에게 주어진 몫이라는 믿음으로 살겠습니다." "요즘 집 주변으로 보이는 것은 산과 계곡을 덮고 있는 얼음뿐"이라며 "하늘을 나는 새들과 물을 먹기 위해 계곡으로 내려오는 산짐승들이 유일한 벗"이라는 강 작가 말 속에 언뜻 외로움이 묻어난다. 함께 외로움을 이겨내고, 함께 새 둥지를 꾸려갈 그 누군가가 나타나기를 애타게 기다리는 것만 같다.

그는 함께 날밤을 새운 일행들을 배웅하면서 "이제 이 집은 여러 문학예술인들의 열린 창작공간이자 편안한 쉼터"라고 말했다. 그는 "행여 아라리로 이름 높은 정선으로 오시거든 다른 곳으로 가지 말고 내 집이거니 생각하고 찾아와 편히 쉬었다 가시라"며, 집을 잃고 헤맬 때 음으로 양으로 자신을 도운 사람들에게 다시 한번 고마움을 나타냈다.

겨울 들머리, 화마로 졸지에 살던 집을 잃어버린 채 100여 일 동안 이곳 저곳을 기웃거리며 고행길을 걸었던 작가 강기희. 그가 이제 새롭게 다가오는 봄을 맞아 새 둥지를 얻어 힘찬 글밭 갈기에 나섰다. 이 자리를 빌어 독자들에게 부탁하고 싶다. 우리 모두 화마를 딛고 당당하게 일어선 그에게 뜨거운 박수 한번 보내자.

작가 강기희는 1964년 강원도 정선에서 태어나 1998년 <문학21> 신인상을 받으며 작품활동을 시작했다. 장편소설로는 <아담과 아담 이브와 이브>(1999), <동강에는 쉬리가 있다>(1999), <은옥이 1,2>(2001), <도둑고양이>(2001)가 있으며, 한국문학평화포럼, 정선문화연대, 정선민예총, 동강살리기운동본부 등에 참여하고 있다.