나는 시가 어렵다. 쉬운(?) 시도 더러 있지만, 시인이 의식의 흐름으로 배치한 언어들을 좇으며 그 의미를 해석하기란 여간 어려운 일이 아니다. 그래서 읽지 못한다. 포기했다는 편이 더 적절할 테다. 김혜순 시인의 시도 그랬으면서(그가 시인이라는 것, '모단 걸'을 연상시키는 독특한 헤어스타일의 소유자라는 것 외 그에 대해 알지 못하면서), 나는 <김혜순의 말>을 읽었다.

김혜순은 유명한 시인이다. 시를 잘 써서겠지만, 여성으로 처음 문학상을 받은 시인이라는 이력이 도드라졌다. 왜 처음일까. 남성 중심의 문단 권력 때문이겠지. 책을 읽다 보면 그가 탁월한 시인이었음에도 불구하고 단지 여자라서 겪은 숱한 수모를 알게 된다. 거기서 무너지지 않았기에 지금의 김혜순이 있겠지. 그의 시를 몰라도 나는 그를 존경할 수 있다.

마음산책의 '말' 시리즈는 인터뷰집인데, 내가 읽은 두 거장의 '말'(뒤라스와 박완서)은 거인이면서 '난장이'의 언어였다. "지배 언어를 불안정하게 만드는" <김혜순의 말>도 거장답게 섬세하면서 대담했다. 인터뷰집이라고 무턱대고 좋은 건 아닌데, 좋은 질문과 의중을 꿰뚫는 솔직하고 명쾌한 답변으로 구성된 <김혜순의 말>은 개인사를 통해 사회적 맥락을 더듬게 해주는 중요한 참고 문헌이 된다.

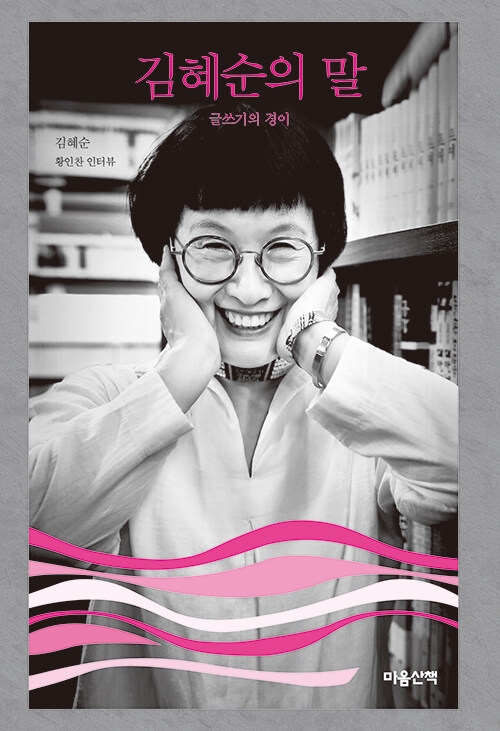

큰사진보기

|

| ▲ 김혜순의 말 - 글쓰기의 경이, 김혜순(지은이), 황인찬(인터뷰어) |

| ⓒ 마음산책 | 관련사진보기 |

<김혜순의 말>의 대담을 진행한 황인찬은 후배 시인으로서 선배 시인인 김혜순에 대한 '추앙'을 숨기지 않으면서 그의 시 세계를 형성한 개인의 궤적을 촘촘히 파고든다. 어려서부터 병약했던 약자의 몸은 고통을 일찍이 간파하게 했고, 할머니에게서 성장한 유년은 엄마에 대한 그리움을 키우는 동시에 엄마의 시선에서 자유로울 수 있는 시의 세계를 열게 했다.

그가 시를 쓴다가 아니라 시 '한다'라고 말하는 까닭은, "스스로 시 안에서 몸을 움직이고, 행위를 주고 받고, 쓰러"지기 때문이다. 그는 시를 겪고 있었다. 그의 시와 삶이 분리될 수 없는 채 겪어낸 한 덩어리라는 걸 <김혜순의 말>을 통해 알게 된다.

뒤라스, 박완서 그리고 김혜순까지, 예술가로서도 그들을 좋아하지만, 나는 내밀할지 모르는 그들의 개인적 삶이 궁금하다. 개인사를 어떻게 무슨 의도를 가지고 발화하느냐에 달렸긴 하지만, 역사가 된 여자들이 발설하는 개인사를 접하는 데 흥미를 느낀다.

요망한 호기심은 아니고, 이 여자들이 불모의 땅에서 어떻게 자신의 영토를 개척 또는 확장시켰는지가 몹시 궁금하기 때문이다. 이들의 앞선 삶이 뒤에 올 여자들에게 길을 내었기에 그렇다.

고통을 표현하기에 언제나 부족한 언어

도서관에서 이 책을 빌려오고 며칠 되지 않아 나는 코로나에 감염됐다. 그런데 몸이 정말 괴이했다. 코로나 보편적 증상인 기침 고열 근육통이 지난 후 괜찮아지겠지 하던 내 낙관은 무참히 무너졌다. 몸이 별별 증상(두 다리에 전류가 약 강으로 흐르는 듯한 경련과 어지러움과 구토, 머리에다 징을 쳐대는 듯한 두통 등)을 다 보였다.

김혜순의 말대로 "내 안에 알 수 없는 타자가 살고" 있는 것 같았다. 낯선 타자에게 점령당한 몸으로 일주일 넘게 아무것도 못 하고 침대와 소파에 붙어있자니 우울증이 왔다. 피폐해지는 기분이 들며 죽어버리고 싶다는 생각이 들었다. 다행히 죽기 직전에 지옥에서 빠져나왔다.

<김혜순의 말>에서 시인은 자신이 겪은 고통에 관해 토로한다. 신경증과 오미크론 감염 등으로 고통받으며 교묘하고 격하게 반응했던 몸과 마음을 썼다. 나는 그의 시를 읽지 않았지만 그가 시인인 이유를 알겠다. 자신이 겪은 신경증을 이렇게 표현하는 사람은 시인밖에 없을 것이다. "머리 한 쪽에 번개가 치듯, 빛으로 만든 칼날이 머리를 쪼개면서 그 빛줄기들이 제 머리통 전체로 퍼지는 이상한 증세"에 시달렸다고 말했다.

나는 그가 어떻게 아팠을지 그의 표현으로 짐작할 수 있었지만, 정작 그의 증상을 알아차리고 치료해야 하는 의사에겐 비문이었다. 환자의 고통이래야 그저 철저히 '타인의 고통'일 뿐, 대신 아플 수 없는 것은 물론 고통을 저리 정교하게 표현했더라도 알아채지 못한다.

기계에 기대 판단을 내리는데 익숙한 의사는 환자의 호소에 귀 기울이지 않는다. 그는 고통 속에 첩첩산중 심산유곡을 헤매는 심정이었는데, 한바탕 내 몸이 아니었던 경험을 한 내게 이 책은 비록 사후 약방문이긴 했어도 무엇보다 적실했다. 토로하지 못하는 혹은 토로해도 가닿지 못하는 타자화되었던 내 몸에게 '너'의 고통이 '나'의 그것이었다고 일러주었다. 고독이 해독되었다.

그의 몸에서 난다는 '피리 소리'는 이제 멎었을까. 부디 멈추었기를. 그가 '피리 소리' 때문에 아파 모임에 나갈 수 없다고 하자 지인들은, 그의 시에 힘이 있어 건강한 줄 알았다고 하며 그의 아픔을 수긍하지 않았다고 했다.

나도 자주 듣는 말이다. 씩씩해서 안 아픈 줄 알았다며 자신들의 착각과 오해를 당당히 발설할 때 나는 불쾌했다. '꾀병 아니니?' 하는 말을 저리 싸가지 없이 돌려 한다고 여겨졌기 때문이다. 아프다고 간주되는 사람은 어떻게 생겼나?

엄마의 죽음을 애도하게 해 준 김혜순의 '말'

나는 아프며 자주 엄마를 불렀다. 구토 때문에 아무것도 삼키지 못하면서도 엄마의 음식이 간절했다. 내 입에 먹을 것 넣어주는 유일한 사람이 이제 없다는 부재 감각에서, 이태 전 떠난 엄마의 죽음이 비로소 현실이 되었다. 나는 원가족 특히 엄마에 관한 꿈을 아주 자주 꾸는데 아플 땐 오지 않아 서러웠다.

김혜순도 원가족에 대한 꿈을 지금의 가족에 비할 바 없이 많이 꾼다고 했는데, 그 까닭을 원가족이 '관계의 원형'으로 잠재되어 '힘의 선분들을 뻗치기 때문'이라고 해석했다. 그의 생각에 기대 보면, 내 원가족 특히 엄마는 죽어서도 내게 막강한 힘을 발휘하고 있는 셈이다.

김혜순은 인터뷰에서 엄마의 죽음을 토설한다. 어떤 사람은 죽음을 얘기하는 건 상서롭지 못하다고 꺼려 할지 모르지만, 내겐 큰 힘과 위로가 되었다. 나는 엄마가 돌아가신 후 그가 얼마나 내게 중요한 사람이었는지 절감했지만, 김혜순처럼 의미화하지 못했다.

이는 애도를 지체시켰다. 게다가 엄마에 관한 공동의 기억이 가장 선명한 이제는 유일하게 남은 혈육이 엄마의 죽음을 다루는 방식에 무척 상처를 받은 터라, 엄마를 추모하는 데 실패했다.

그런데 시인이 "저는 이제 사라진 엄마의 집을 가방처럼 등에 짊어지고 다니면서, 그 집의 모서리들을 매일 더듬는 사람이 되었다"고 엄마의 죽음과 그 영향을 말했을 때, 나는 그 말의 온전한 의미에 접속되었다. 즉시 애도의 길에 안내되었다.

엄마의 유품을 정리하며 마치 쓰레기 처리반이라도 된 듯 엄마의 영혼이 남아있을 물건들을 내다 버리던 혈육에게서 겨우 건져온 몇 가지 물건들을 내가 보고 쓰고 입는 이유가 그것이라는 걸 깨달았다. 엄마의 죽음 후 누구도 내게 이런 깨달음과 위로를 준 사람은 없었다. 시인은 위대하다.