어릴 적 너에게선 항상 '우당탕탕' 요란스러운 소리가 났다. 조용할 때란 딱 두 가지였다. 아프거나 혹은 잠 잘 때. 쿵쿵 찍어대는 너의 '발도장'은 사내아이다운 활동성을 보여주는 지문 같은 것이었다. 지금 생각해보면 자연스러운 건데, 걸핏하면 뛰지 말라고 잔소리를 퍼부었다.

그 무렵 우리 집은 아파트였다. 아파트에 사는 어린 아이의 부모라면, 아랫집 눈치를 보기 마련이다. 다행히도 아랫집은 아이가 셋이라서 그 사정을 이해해줬다. 엘리베이터에서 마주칠 때면, "우리 애들도 그래요" 하며 웃어주기까지 했다. 아이 키우는 엄마들끼리의 동병상련이랄까.

우리 가족에겐 꽤 좋은 이웃이 많았다. 품앗이 공동육아를 했던 것도, 집안에서 실컷 자동차를 갖고 놀았던 것도 모두 이웃 덕분이었다. 너의 손엔 늘 자동차 장난감이 들려 있었다. 무릎을 꿇거나 바닥에 엎드려 바퀴를 굴리는 놀이를 좋아했다. 바퀴가 굴러가는 속도에 맞춰 너의 몸도 따라 움직였다. 장난감 자동차와 경주를 하듯이 '쿵쿵' 소리를 내며 온 집안을 헤집고 다녔다. 너의 유년 시절의 작은 행복은 아랫집 사람들의 후한 인심 덕분이었다.

큰사진보기

|

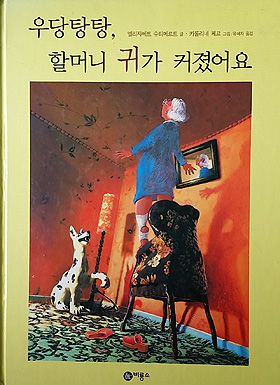

| ▲ 그림책 <우당탕탕, 할머니 귀가 커졌어요>의 책표지. 윗집 천장을 바라보는 할머니의 뒷모습이 위태롭기만 하다. |

| ⓒ 비룡소 |

관련사진보기 |

그때 너에게 꼭 읽어줘야겠다고 생각한 그림책이 있었다. <우당탕탕, 할머니 귀가 커졌어요>. 네 발자국 소리가 누군가의 귀를 아프게 한다는 사실을 알려줄 작정이었다. 하지만 그건 나의 착각이었다. 마지막 책장을 덮는 순간, 박장대소가 터져 나왔다. 문득 허탈했다. 이 그림책의 유쾌한 상상력이 현실에서도 통한다면 얼마나 좋을까.

우리가 사는 세상은 다양한 신종 바이러스가 우글거리는 곳이다. "못들어서생기는병". 아랫집 할머니가 앓고 있는 새로운 병명이다. 듣고 싶은 소리를 찾아 계속 귀가 자라는 병이다. 의사의 청진기가 침대 밖으로 축 늘어진 할머니의 귀를 진찰 중이다. 의사가 물었다.

"대체 무슨 소리를 들으려고 그렇게 애쓰셨어요?"

"위층에서 나는 소리요."할머니의 윗집에는 부모와 함께 두 아이가 살았다. 얼마 전만 해도 할머니는 툭하면 윗집 초인종을 눌렀다. 천장에서 쿵쿵 거리는 작은 소리만 들려도 윗집으로 달려갔다. 그런데 이상한 일이 일어났다. 윗집에서 어떤 소리도 들리지 않는 것이었다.

그때부터 할머니 귀가 조금씩 커지기 시작했다. 윗집에 무슨 일이 생겼나? 혹시 아이들이 병원에 입원했나? 할머니의 호기심이 눈덩이처럼 불어났다. 할머니는 사다리를 대신해 가구를 쌓기 시작했다. 의자 위에 1인용 소파를 올려놓고, 그 위에 작은 탁자를 쌓았다. 서커스 곡예단처럼 두 팔을 벌린 채, 천장에 귀를 바싹 갖다 댔다. 여전히 천장에서는 아무 소리도 나지 않았다. 할머니의 귀는 접시 크기만 했다가 금세 프라이팬만 해졌다. 그러더니 치맛자락처럼 질질 끌릴 정도로 커져버렸다.

의사의 처방전이 윗집 우체통으로 날아들었다. 처방전엔 이런 글귀가 적혀 있었다. "'못들어서생기는병'에 걸린 아랫집 할머니를 위해 제발 시끄러운 소리를 내주세요". 한낱 소음에 불과했던 윗집 소리가 할머니 병을 낫게 하는 특효약이 되었다. 문제가 문제를 해결한 아이러니여. 이 얼마나 놀라운가.

그동안 공동주택의 층간소음 문제는 극단적인 양상으로 전개됐다. 언쟁에서 시작해 분쟁으로까지 치달으며, 이웃 사이에 척을 지는 일까지 생겨났다. 층간소음으로 마음고생 하는 사람들에게 이 그림책을 보여준다면, 어떤 대답들이 들려올까. 유치하고 허무맹랑한 상상의 세계라고 할까. 어떤 사람은 이 그림책 작가가 젊은 부모라고 할 테지. 다른 사람은 실천 불가능한 이상적인 방법이라고 할지도.

그 사이 우리 집 사정도 많이 바뀌었다. 아파트를 떠나 시골로 이사를 왔다. 쿵쿵 발도장을 찍어대던 너는 자기 방에 콕 틀어박힌 생쥐로 변했다. 집안은 고요한 절간 같았다. 처음엔 단독주택에서 살다 면사무소 근처 빌라로 집을 옮겼을 때, 환하게 켜진 간판 불빛 때문에 도시로 이사 온 기분이 들었다. 몇 발짝 걷기만 하면 바로 슈퍼였다. 한동안 넌 슈퍼를 들락날락했다. 12살이 되어서야 슈퍼마켓의 신세계에 눈을 떴으니, 그 재미가 얼마나 쏠쏠했을까.

몇 달 전 옆집에 새로운 가족이 이사를 왔다. 유치원생인 듯 두 꼬맹이가 재잘재잘 잘도 놀았다. 며칠 전 우연히 옆집 사는 아빠를 계단에서 마주쳤다. 서먹한 인사를 나누고 걸음을 떼려는데, 옆집 사는 아빠가 말을 걸었다.

"저희 집 애들 때문에 많이 시끄럽지요. 불편을 끼쳐드려서 죄송합니다."나는 괜찮다며 흔쾌하게 웃었지만, 속으로는 뭔가 들켜버린 기분이었다. 가끔씩 창 너머로 들려오는 소란한 소리에 귀가 뾰족해질 때가 있었다. 너도 어렸을 때 아침잠이 없었는데, 옆집 아이도 그런 듯했다. 옆집 아이를 찾는 또래 친구들의 아우성도 들렸다. 옆집 친구를 찾아 우리 집 문을 두드리는 꼬맹이들도 종종 있었다. 숨바꼭질 하는 소리며, 장난치는 소리가 창문 틈새로 들어왔다.

이미 우리 집에서는 올챙이 시절의 일이었다. 옆집 사는 아빠를 만나고서야 알았다. 그새 잊고 있었다. 극성맞은 자식 때문에 마음 졸였던 그 시절을. 엘리베이터에서 아랫집 가족을 만날 때마다, 미안해 어쩔 줄 몰랐던 기억은 실종된 지 오래였다.

이제 십여 년 전 아랫집 가족들이 우리에게 보여줬던 웃음을 그대로 되돌려 줄 차례였다. 나이가 들수록 눈코입이 둥글둥글 해져야 할 텐데, 세상에 거저 되는 것은 없나보다. 어느새 나의 귀는 나도 모르게 야박해지고, 뾰족해졌던 것이다. 그렇다면 나의 처방전은 무엇일까.

"잊지 마세요. 올챙이적 그 시절을."그렇다. "아이들이 그렇죠, 뭐"라는 후덕한 인심을 발휘할 때다. 망가진 귀를 달고 사는 할머니가 되고 싶지는 않다. 제멋대로 쌓아놓은 가구더미를 딛고 올라서는 할머니의 표정은 정말이지 닮고 싶지 않다. 이제 곧 닥쳐올 노년의 자화상이 오래된 그림책 그림과 겹쳐지면서, 별별 생각이 다 떠올랐다.

책은 나이에 따라 다르게 읽히는 것일까. 이 그림책을 처음 들췄을 땐 눈곱만큼도 이런 할머니의 모습이 곧 다가올 나의 미래일 수도 있음을 상상하지 못했다. 책 말미에 나오는 문장도 새로웠다.

"아래층 할머니가 날마다 천장만 바라보지 말고 거울도 좀 봤더라면 몸에 무슨 이상한 일이 일어나고 있는지 금방 알아챘을 거예요.""못들어서생기는병"에 대한 예방주사는 작은 거울 조각이었다. 그런데 어찌할까. 나이 들수록 거울 보는 것이 별로 유쾌하지 않다. 중력 작용에 지친 피부결에 잔주름이 늘어나고, 축 처진 피부는 심술 맞아 보인다. 주름진 얼굴도 보기 싫은데, 마음의 거울을 바라볼 자신이 없다.

생각하기에 따라서는 시끄러운 소음도 경쾌한 비트박스가 되는데, 그 생각이란 녀석이 자꾸만 흐릿해져, 올챙이적 시절을 자꾸 까먹는다. 안 되겠다. 앞으로 이 그림책을 곁에 두고 자주 펼쳐봐야겠다.

덧붙이는 글 | <우당탕탕, 할머니 귀가 커졌어요> 엘리자베트 슈티메르트 글/ 카롤리네 케르 그림/ 유혜자 옮김/ 비룡소/ 값8500원