수입에 대해서 생각하는 것은 너나 나나 매일반이다모이 한 가마니에 430원이니한 달에 12, 3만 환이 소리 없이 들어가고알은 하루 60개밖에 안 나오니묵은 닭까지 합한 닭모이값이일주일에 6일을 먹고사람은 하루를 먹는 편이다모르는 사람은 봄에 알을 많이 받을 것이니마찬가지라고 하지만봄에는 알값이 떨어진다여편네의 계산에 의하면 7할을 낳아도만용이(닭 시중하는 놈)의 학비를 빼면아무것도 안 남는다고 한다나는 점등(點燈)을 하고 새벽모이를 주자고 주장하지만여편네는 지금 주는 것으로 충분하다는 것이다아니 430원짜리 한 가마니면 이틀은 먹을 터인데어떻게 된 셈이냐고 오늘 아침에도 뇌까렸다이렇게 주기적인 수입 소동이 날 때만은네가 부리는 독살에도 나는 지지 않는다무능한 내가 지지 않는 것은 이때만이다너의 독기가 예에 없이 걸레쪽같이 보이고너와 내가 반반 ―"어디 마음대로 화를 부려보려무나!"- <만용에게>(1962. 10. 25.)

큰사진보기

|

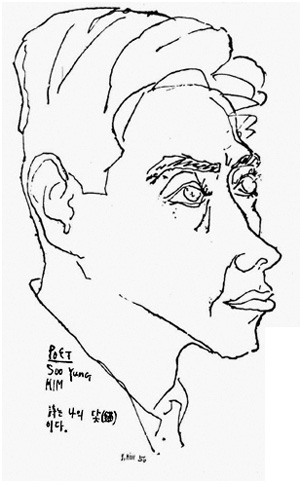

| ▲ 시인 김수영. 이미지는 민음사에서 나온 <김수영전집>에 실린 것임을 밝힙니다. |

| ⓒ 민음사 |

관련사진보기 |

수영 부부가 양계 일을 시작했다는 소식은 당시 문단에서 꽤 재미있는 '뉴스거리'였습니다. 하기야 닭을 기르는 시인이라니요. 시인이 그 무슨 일이든 하지 못하겠습니까마는 양계와 시 쓰기를 동시에 자연스럽게 받아들이기란 여간 어려운 일이 아니지요. 양계 일이 궁여지책으로 시작됐음을 짐작할 수 있는 이유입니다.

수영은 취직을 하지 않았습니다. 그의 마지막 직장 생활은 <평화신문>에서의 '프리랜서' 번역 일이었습니다. 그마저도, 친구인 이봉구와의 불화로 그만두게 됐습니다. 이제 수입은 오로지 부정기적으로 들어오는 원고료뿐이었습니다. 아내 현경으로서는 가계를 걱정하지 않을 수 없었습니다. 양계는 그렇게 해서 시작된 일입니다.

양계 일은 그런 대로 괜찮게 시작됐습니다. 수영 자신이 닭띠여서 닭이 싫지 않았습니다. 물론 그렇다고 무슨 거창한 사업 구상이 있을 리 없었습니다. 제대로 길러 돈푼이나 만져보겠다는 욕심 같은 것도 애당초에 없었습니다. 처음에는 주먹구구로 닭 몇 마리를 풀어 길렀습니다. 그래서였을까요. 수영의 말을 빌리면, 양계 일은 되잖은 원고벌이보다 한결 마음이 편했습니다. 난생 처음으로 제대로 된 직업을 가진 것 같은 황홀감을 느끼기도 했습니다.

돈은 없는데 닭은 꾹꾹 거린다하지만 갈수록 일이 힘들어졌습니다. 무엇보다 양계 규모가 늘어났습니다. 사룟값 폭등과 달걀 시세 폭락 등 외적인 상황도 호의적이지 않았습니다. 오죽하면 "저주받은 사람의 직업"이라는 악담까지 퍼부었을까요. 한 글에서 수영은 양계를 "인간의 마지막 가는 직업"으로서 "원고료벌이에 못지 않은 고역"이라고 하소연하기도 했습니다. 물론 속내로는 진짜 '고역'이 아니라 '매력'을 느끼고 있었긴 하지만 말입니다.

양계 일은 점차 수영네 식구의 힘만으로는 벅찬 지경에 이르렀습니다. 수영 부부는 닭 시중을 드는 '머슴'을 한 명입니다. 고향이 전라남도 담양인 '만용'이라는 아이였습니다. 그뒤 만용은 수영네에서 닭 시중을 들면서 야간 중고등학교를 졸업하고 야간 대학까지 마칩니다.

수영이 쓴 글들을 보노라면, 만용이라는 아이는 무척 성실했던 것 같습니다. 언젠가 만용이는 모이를 사러 갔다가, 사료 두 가마니를 실어놓은 자전거를 통째로 도둑 맞고 들어온 적이 있었습니다. 그즈음 만용이는 대학생이었으면서도 꺼이꺼이 울면서 들어왔습니다. 자신이 맡은 일에 온 힘을 기울이는 노력파이자 책임감 강한 아이였음을 알 수 있습니다. 남의 집에서 '머슴'처럼 살면서도 야간 대학까지 마친 사실이 특히 그렇습니다.

<만용에게>는 그 '만용'이가 주인공인 시입니다. 1965년 11월 1일, 수영은 자신의 '시작노트'에 이 시의 주제를 생명과 생명의 대치로 정리해 놓았습니다. 삶을 위한 일종의 대결의식을 담고 있는 작품인 셈이지요.

이 시의 '대결'은 "주기적인 수입 소동"(3연 5행), 곧 '돈'으로 인한 것입니다.

고생은 병아리를 기르는 기술상의 문제에만 그치는 것이 아닙니다. 모이를 대는 일이 또 있습니다. 나날이 늘어가는 사료를 공급하는 일이 병보다도 더 무섭습니다. … 사료가 끊어졌다, 돈이 없다, 원고료는 며칠 더 기다리란다, 닭은 꾹꾹거린다, 사람은 굶어도 닭은 굶길 수 없다, 이렇게 되면 여편네가 돈을 융통하러 나간다 … 이런 소란이 끊일 사이가 없습니다. 난리이지요. 우리네 사는 게 다 난리인 것처럼 말이지요.(<김수영 전집 2 산문>, '양계 변명', 59~60쪽)'돈' 때문에 서로 다투는 수영네가 그려지시는지요. 화자 '나'(수영)은 '무능'(4연 1행)함에도 "네가 부리는 독살에도 지지 않"(3연 6행)습니다. 그때 '나'의 눈에는 "너의 독기가 예에 없이 걸레쪽같이 보"(4연 2행)이면서 대결의식이 최고조에 이릅니다. 살겠다는 의지가 "너와 내가 반반"(4연 3행)이 되면서 불꽃 튀는 대결을 펼치는 것입니다.

사람 보는 앞에서 나가기 겸연쩍은 도둑닭을 기르는 집이라고 돈푼이나 있다고 여겨서였을까요. 언젠가 수영의 집에 도둑이 든 적이 있습니다. 그 전후 시말이 산문 <양계 변명>에 자세히 소개돼 있습니다.

도둑은 철조망을 넘어 계사(鷄舍) 끝에 있는 만용이 방 쪽으로 몰래 들어왔습니다. 아내 현경이 '도둑이야' 소리를 질렀습니다. 잠을 깬 수영은 조심스럽게 도둑이 있는 곳으로 갔습니다.

"당신 뭐요?""….""여보, 당신 어디 사는 사람이오?""…."대답도 않고 서 있는 도둑은 마실이라도 나온 사람처럼 태연히 서 있었습니다. 그는 너무 온순하고, 너무나도 맥이 풀려 있었습니다.

"닭 훔치러 들어왔소?""….""이거 보세요, 이런 야밤에…."수영이 이렇게 존댓말로 물었을 때였습니다.

"백번 죽여주십쇼, 잘못했습니다!""집이 어디요?"수영이 물었습니다.

"우이동입니다.""우이동 사는 사람이 왜 이리로 왔소?""모릅니다…. 여기서 좀 잘 수가 없나요?"수영은 어이가 없었습니다.

"여보, 술 취한 척하지 말고 어서 가시오."도둑은 발길을 돌이켜 두어 걸음을 걸었습니다. 그러다 문득 뒤를 돌아보며 물었습니다.

"어디로 나가는 겁니까?"수영은 도둑의 이 말을 듣고 기가 막히고도 우스운 생각이 들었습니다. 수영에게 도둑의 그 말은 몰래 들어왔으나 사람이 보는 앞에서 나가기가 겸연쩍다는 말로 들렸습니다.

수영, 노동의 엄숙함과 즐거움을 배우다내가 양계를 집어치우지 못하는 이유도 마찬가지라고 생각합니다. 장면을 바꾸어 생각한다면, 도둑은 나고 나는 만용이입니다. 철조망을 넘어온 나는 만용이에게 "백번 죽여주십쇼, 백번 죽여주십쇼" 하고 노상 손이 발이 되도록 빌면서 "어디로 나가는 겁니까? 어디로 나가는 겁니까?" 하고 떼를 쓰고 있는지도 모릅니다.(위의 책, 위의 글, 63~64쪽)수영이 "양계를 집어치우지 못하는 이유"는 '겸연쩍음'입니다. 어찌됐든 스스로 시작했으니 남들 보는 앞에서 스스로 쉽게 단념하지 못한다는 것이지요. '무능' 속에서도 '독기' 어린 '여편네'와 '만용'에게 "어디 마음대로 화를 부려보려무나!"(4연 4행) 하고 오기를 부리는 이유입니다. 그리고 그것은 생명을 이어가려는 수영 나름의 처절한 몸부림이었을 테지요.

수영은 양계를 통해서 노동의 엄숙함과 즐거움을 경험했다고 고백했습니다. 그러니 "저주받은 사람의 직업"이니 "인간의 마지막 가는 직업"이니 하는 말들은 실상 그런 엄숙함과 즐거움의 반어적인 표현이 아닐는지요. '만용에게' 하고 싶었던 말, 곧 "어디 마음대로 화를 부려보려무나!"에서, 어려움 속에서도 세상과 타협하지 않은 채 자신의 길을 꿋꿋이 걸어가는 수영의 의지가 그려지는 이유입니다.

덧붙이는 글 | 제 오마이뉴스 블로그(blog.ohmynews.com/saesil)에도 실릴 예정입니다.