큰사진보기

|

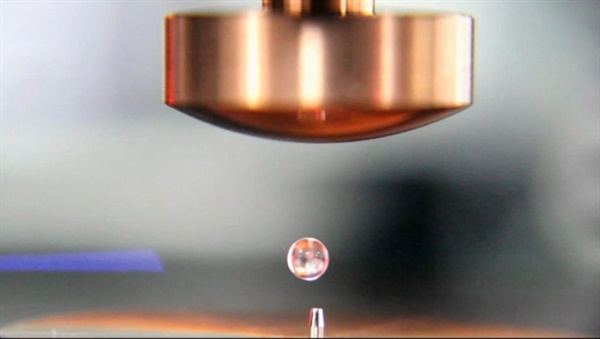

| ▲ 정전기 공중부양장치를 통해 수용액을 공중에 띄우는 장면 |

| ⓒ KRISS 제공 | 관련사진보기 |

'지구에 없던 새로운 물질상이 왜 생길까?'

이같이 '물질 결정화'의 이유를 찾는 물음에 대한 답을 국내 연구진이 세계 최초로 실험으로 증명해냈다. 나아가 물질 결정화 과정을 제어함으로써 원하는 물질을 만들 수 있기 때문에 신소재 개발에 새 이정표를 썼다는 평가가 나온다.

한국표준과학연구원(KRISS, 원장 이호성)은 16일 "초과포화 환경에서 물질의 결정화 과정을 분자 단위까지 관측하고, 분자 구조의 대칭성 변화가 새로운 물질상 형성의 원인임을 세계 최초로 규명했다"고 밝혔다.

특히 이번 KRISS의 연구성과는 <네이처 커뮤니케이션스>(Nature communications, IF: 16.6)에 4월 게재됐으며, Editor's highlight에 선정됐다.

큰사진보기

|

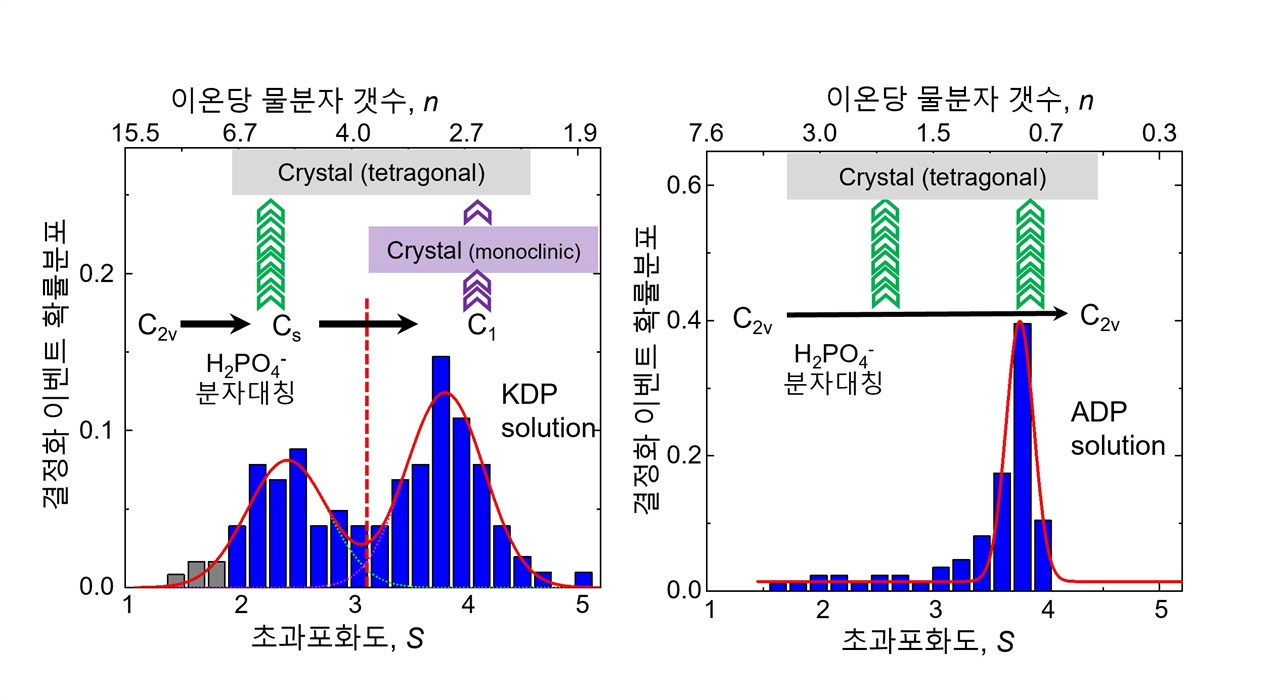

| ▲ 초과포화 환경에서 분자 구조 대칭성 변화에 따른 결정화 경로 분석 개략도 (좌) KDP 용액은 초과포화 환경에서 분자 구조의 대칭성이 변하고 이에 따라 두 가지의 결정화 경로가 나타남(두 개의 봉우리)

(우) ADP 용액은 초과포화 환경에서도 분자 구조 대칭성의 변화가 없으며 하나의 결정화 경로만 나타남(하나의 봉우리) |

| ⓒ KRISS 제공 | 관련사진보기 |

큰사진보기

|

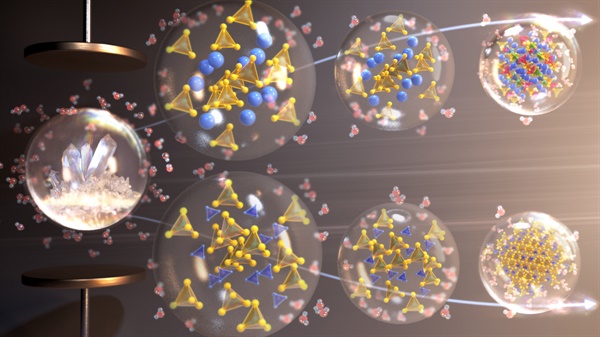

| ▲ 초과포화 환경에서 분자 구조 대칭성 변화에 따른 결정화 모식도 |

| ⓒ KRISS 제공 | 관련사진보기 |

KRISS는 "오는 27일 우주항공청 개청을 앞두고 신(新) 우주 시대를 맞이하기 위한 만반의 준비가 이뤄지고 있다"면서 "우주 환경에 활용되는 신소재를 찾는 노력도 그중 하나"라고 소개했다.

이어 KRISS는 "연구자들은 '물질의 결정화'에 주목하고 있다"면서 "어떤 물질의 결정화 과정을 정확히 관찰하고 파악하면, 입자의 배열을 조정하여 성능을 높이거나 형성 과정을 제어해 원하는 물질을 만들 수 있기 때문"이라고 설명했다.

KRISS에 따르면, 1890년대 독일의 화학자 빌헬름 오스트발트(Wilhelm Ostwald)는 과포화 상태의 수용액에서 물질이 결정화될 때 안정된 물질상(相)이 아닌 준안정 상태의 새로운 물질상이 생기는 현상을 발견했다. 이후 현상을 설명하는 다양한 가설이 제시돼는데, 수용액 내 용질의 분자 구조 변화가 주된 요인이라는 가설이 유력했다.

하지만 이를 증명하기 위해선 결정화 과정을 '분자 단위'까지 관측해야 했다. 수용액의 포화도가 높아질수록 순도 높은 결정이 생기고 잡음 없이 결정화 과정을 측정할 수 있지만, 기존 기술로는 포화 농도의 200% 수준만 구현 가능해 정밀한 관측이 어려웠다는 것. 참고로 상온에서 바닷물을 증발시켜 얻을 수 있는 소금 결정의 포화도가 100%라고 한다.

큰사진보기

|

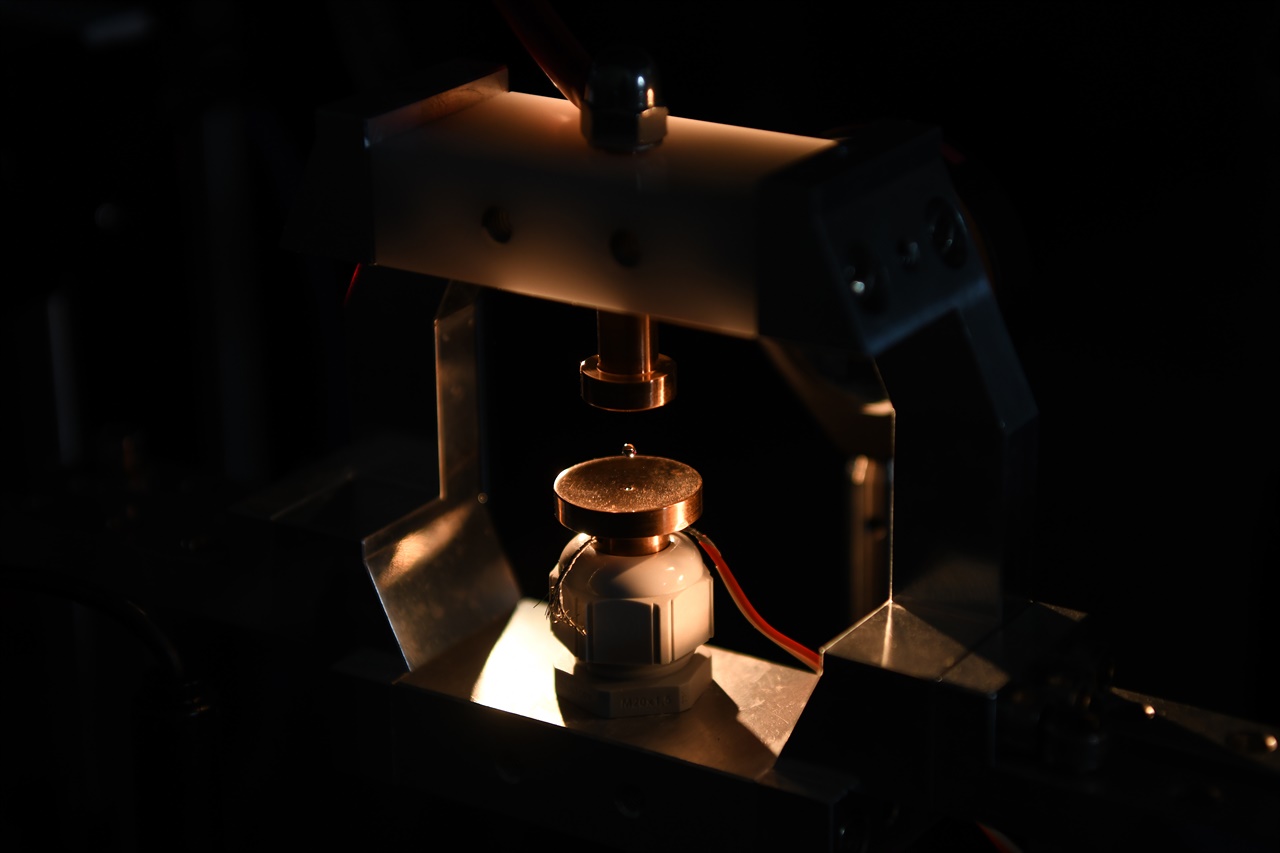

| ▲ KRISS 연구진이 초과포화 환경을 구현하기 위해 사용한 정전기 공중부양장치. 장치 가운데에 공중에 뜬 수용액이 보인다. |

| ⓒ KRISS 제공 | 관련사진보기 |

이에 KRISS 우주극한측정그룹은 독자 개발한 '정전기 공중부양장치'로 수용액을 공중에 띄운 후 400% 이상의 초과포화 상태를 구현하는데 성공했다.

정전기 공중부양장치란 두 전극 사이에 중력을 극복할 만큼의 강한 전압을 걸어 물체를 부양시키는 장치로, 물질을 공중에 띄우면 접촉에 의한 영향을 최소화할 수 있어 물성을 정확히 측정할 수 있다. 연구진은 위 장치로 분자 구조 측정에 방해되는 물 분자 수를 용질 분자당 한 개 또는 두 개까지 줄여 정밀하게 결정화 과정을 관측했다고 한다.

그 결과, 용질의 분자 구조 대칭성이 변하면서 물질의 결정화 경로가 바뀌고 새로운 물질상이 형성되는 과정을 세계 최초로 관측했다.

큰사진보기

|

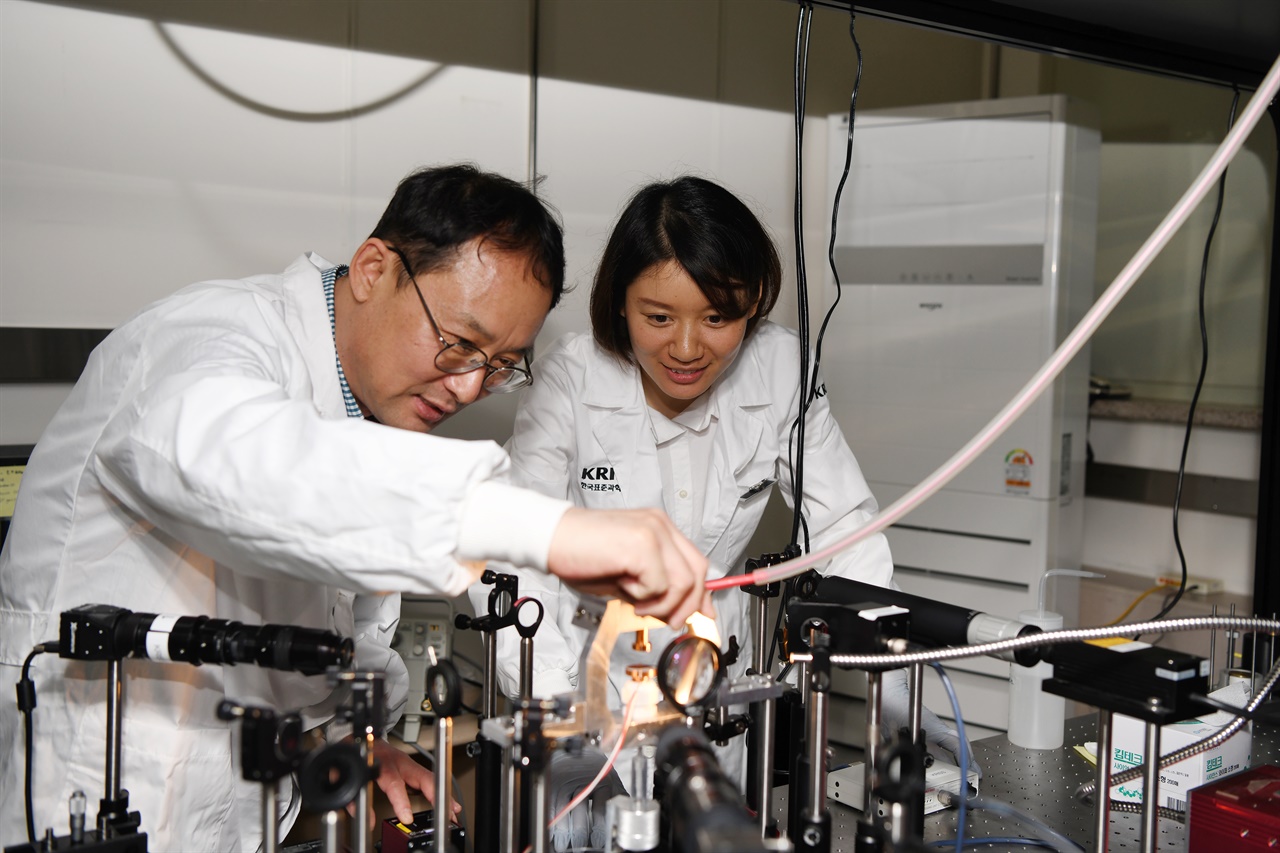

| ▲ KRISS 연구진이 정전기 공중부양장치를 통해 구현한 초과포화 환경에서 수용액을 분석하고 있다. |

| ⓒ KRISS 제공 | 관련사진보기 |

조용찬 KRISS 우주극한측정그룹 선임연구원은 "이번 성과는 새로운 물질상이 생기는 핵심 요인을 규명해 우리가 원하는 물질상을 형성하기 위한 방법론을 제시한 것"이라며 "우주 등 극한 환경에 활용되는 신소재 개발과 바이오·의료 분야 신물질 형성 연구에 새로운 이정표가 될 수 있다"고 말했다.

또한 KRISS 연구진은 정전기 공중부양장치를 통해 4,000K(3,726 °C) 이상의 초고온 환경을 구현하고 내열 소재인 텅스텐(W), 레늄(Re), 오스뮴(Os), 탄탈럼(Ta)의 열물성을 정밀 측정하는 데에도 성공했다.

이로써 우주 발사체와 항공기 엔진, 핵융합로에 사용되는 초고온 내열 소재의 정확한 열물성 값을 제공해 설계의 안전성·효율성을 높일 것으로 기대하고 있다. 이 연구성과는 < APL materials(IF: 6.1)>에 4월 게재됐다.

이근우 우주극한측정그룹 책임연구원은 "정전기 공중부양장치를 이용하면 우주와 유사한 무중력 환경을 구현해 소재의 물성을 정밀 측정할 수 있다"면서 "현재 선진 항공우주국에서는 위 장치로 우주에서 진행될 다양한 실험을 지상에서 사전 수행해 비용을 절감하고 연구 효율을 높이고 있다"고 강조했다.

한편, 연구진은 향후 정전기 공중부양장치를 기반으로 초고온·초과포화·초고압의 극한 환경에서 소재의 물성을 정밀하게 측정할 수 있는 '극한소재 통합 측정 플랫폼'을 구축할 예정이다.

큰사진보기

|

| ▲ KRISS 우주극한측정그룹(왼쪽부터 Wang Lei Post-doc., 조용찬 선임연구원, 이근우 책임연구원) |

| ⓒ KRISS 제공 | 관련사진보기 |