| '코로나19'와 '우울감'(blue)이 합쳐진 '코로나 블루'라는 신조어가 어느새 익숙해진 기분입니다. 코로나 블루는 사회적 관계가 단절되어 우울감과 무기력함, 불안 등을 느끼는 현상을 말하는데요. 코로나19가 쉽게 종식될 수 있는 상황이 아닌 만큼, 섣부른 '극복'을 말하기도 어려워 보입니다. 작게라도 도움이 되고자 비슷한 어려움을 겪고 있거나 겪은 시민기자들이 자신만의 경험을 통해 얻은 작은 해결책들을 '나만의 심리방역'이라는 이름으로 싣습니다.[편집자말] |

"이러고 있으니까 엄마 뱃속에 있는 기분이야."

"진짜? 그런데 지우는 엄마 뱃속에 있었을 때가 기억나?"

"응."

"어땠는데?"

"엄마랑 같이 노는 기분이 났어."

"지우는 엄마 뱃속에서 뭐 먹고 살았어?"

"음, 가지랑 당근 먹고 살았지."

어젯밤, 지우가 내 옆에 몸을 동그랗게 말고 누워 했던 말들은 그냥 흘려보내기에 너무나 아까웠다. 사진을 찍듯이 그 순간을 붙잡아 오래도록 간직하고 싶었다. 낮 동안 소리 지르고 떼쓰던 미운 다섯 살 딸아이가 반짝, 하고 빛나는 순간이었다. 아이가 잠든 후, 수첩에 아이와 했던 대화를 옮겨본다. 하루 동안 너덜너덜해진 마음은 온데간데없고, 입가에 슬며시 웃음이 번진다.

육아 스트레스가 풀리는 마법

큰사진보기

|

| ▲ 아이가 기억하지 못하는 오늘을 내가 대신 기억해 줘야지. |

| ⓒ Pixabay | 관련사진보기 |

아이가 제법 말을 하게 되면서부터 하루에도 몇 번씩 아이의 말에 귀를 쫑긋 기울이게 되었다. 아이의 언어는 새로운 세계였다. 내가 까맣게 잊고 있었던 세계. 어른들은 도저히 만들어낼 수 없는 순수하고 신비로운 세계가 아이들에게는 있었다. 징글징글하게 말 안 듣고 애를 먹이다가도 한 번씩 주머니에서 툭, 하고 작은 보석을 떨어뜨리듯 아이는 반짝이는 말들을 내게 건네주었다.

저렇게 예쁜 말은 대체 어디서 배우는 걸까? 나도 어렸을 때 저런 말들을 했을까? 어렸을 때 엄마와 나눈 대화들을 조금이라도 기억하고 있다면 참 좋을 텐데. 어쩜 이렇게 흔적도 없이 기억에서 사라져버리고 만 걸까.

친정엄마를 만나면 종종 물어보곤 하지만, 내 어린 시절을 기억하지 못하는 건 엄마도 마찬가지였다. 슬프다. 한 사람의 인생에서 가장 순수하고 예뻤던 시절의 기억이 통째로 사라져버린다는 건 너무 슬픈 일이다.

내 아이도 시간이 지나면 지금의 사랑스러운 이 모습을 잊어버리게 되겠지. 생각만 해도 가슴이 먹먹해진다. 아이가 기억하지 못하는 오늘을 내가 대신 기억해 줘야지. 지금 내 앞에서 예쁘게 웃는 아이의 얼굴을, 혀 짧은 소리로 재잘대는 아이의 빛나는 말들을 있는 그대로 기록해서 남겨둬야지. 내가 이렇게 마음먹게 된 건 한 권의 책 덕분이었다.

큰사진보기

|

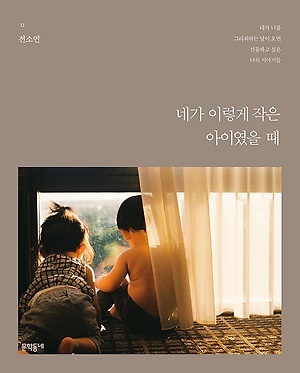

| ▲ <네가 이렇게 작은 아이였을 때>, 전소연 지음, 문학동네(2019) |

| ⓒ 문학동네 | 관련사진보기 |

두 아이의 엄마이자 특수교사, 사진작가로 활동하고 있는 전소연 작가의 책 <네가 이렇게 작은 아이였을 때> 속에는 작가가 붙잡고 싶었던 아이의 모습과 말들이 오롯이 담겨 있었다.

'네가 너를 그리워하는 날이 오면 선물하고 싶은 너의 이야기들'이라는 부제가 붙어 있는 이 책은 마음이 가라앉을 때, 엄마로 사는 날들이 버겁게 느껴질 때마다 내가 조용히 펼쳐보는 책이다. 읽을 때마다 따뜻한 기운을 불어넣어 주는 다정한 책이다.

"원숭이 엉덩이는 빨~개"로 시작한 말놀이.

이동하는 차 안에서 끊이지 않고 내내 풀어낸 말놀이는 이런 식이었다.

"이불은 덮어, 덮으면 사랑, 사랑은 나눠, 나누면 마음, 마음은 보석, 보석은 반짝반짝해, 반짝반짝하면 별, 별은 노래해, 노래하면 어린이…" (12쪽)

오늘 소울이가 제일 많이 한 말은 "그리워"였다.

발리 사진을 보며 "엄마, 발리 갔을 때가 그리워. 또 가고 싶다."

두 살 때 사진을 보며 "엄마, 이거 나 어렸을 때야? 아~ 그립다!" (95쪽)

설거지를 하다가, 빨래를 개키다가 고개를 돌렸을 때 '지금 이 얼굴, 기억해 둬야지' 하는 생각이 들면 얼른 휴대폰을 들고 찰칵, 사랑스러운 얼굴을, 귀여운 표정을 차곡차곡 저장해 놓는다.

오늘 아이가 내게 해준 말들이 날아가기 전에 꼭 붙잡아 두고 휴대폰 메모장에, 수첩에 꼭꼭 적어둔다. 우리에게 다시 오지 않을 시간들이기에. 지나고 나면 흔적도 없이 사라져버릴 애틋한 순간의 모습을 수집하고 싶은 것이다.

'아이들의 오늘'을 기록하고 생긴 변화

코로나19로 주말에도 밖에 나가지 않고 아이와 집에서 조용히 지내는 시간이 많아졌다. 예전 같으면 아이와 실랑이를 하며 투닥거리는 시간들이 더디게만 느껴졌을 것이다.

그러나 아이들의 오늘을 기록해 주겠다고 마음먹게 된 후로는 아이와 함께 보내는 시간을 나름대로 즐기게 되었다. 아이가 묻는 말에 정성껏 대답해 주려 노력하고, 지금 어떤 기분인지, 어떤 느낌인지, 무엇을 보고 있는지 물으며 아이의 대답을 은근히 기대하기도 한다.

며칠 전에는 저녁 식사 후 집에 있기 답답해 잠시 집 근처 공원에 산책을 나가기로 했다. 집을 나서기 전, 현관 앞에서 민아가 무슨 생각이 떠올랐는지 나를 향해 획 돌아서며 말했다.

"엄마, 그런데 밤에는 마스크 안 써도 될 것 같아요."

"어째서?"

"지금은 밤이니까 코로나 바이러스들도 다 집에 갔을 거 아니에요? 그러니까 괜찮아요."

아이의 귀여운 발상에 딱히 대답할 말이 생각나지 않아, 밤에도 코로나바이러스는 집에 안 간다며 다시 마스크를 씌워주었다. 그 순간 아이의 말에 비해 나의 언어가 얼마나 비루하고 시답잖게 느껴졌는지.

좀 더 재미있고 멋진 대답을 해주고 싶었는데, 이토록 시시한 어른이 되어버렸구나. 어렸을 때의 내가 잠시 그리워진 순간이었다. 입을 삐죽거리며 터덜터덜 걷다가 금방 키득대며 뛰어가는 아이의 뒷모습을 보며 속으로 되뇌었다.

'엄마가 너의 오늘을 지켜봐 줄게. 그리고 차곡차곡 기록해둘게. 나중에 '네가 너를 그리워하는 날이 오면' 그때 꺼내 볼 수 있도록. 세상 그 무엇보다 빛나던 너의 세계를.'