"이주민들은 한국인이 '다 되었다'는 말에 자신이 아무리 한국에서 오래 살아도 우리는 당신을 온전히 한국인으로 생각하지는 않는다는 전제가 깔려 있기 때문에 모욕적이라고 했다. 또 다른 이유도 있는데, 굳이 한국인이 '되고' 싶은 것도 아닌데 왜 한국인이 된다는 말을 칭찬으로 받아들여야 하는 문제제기였다. 한국인이 아니라고 하거나, 한국인 중심으로 생각하거나, 어느 쪽이든 기분 좋은 말은 아니다." - 김지혜 <선량한 차별주의자>

큰사진보기

|

| ▲ 한국에서 10년간 외국인으로 생활한 남편에게 한국 살이는 일상적으로 표식을 던지는 사회로 기억된다. |

| ⓒ pixabay | 관련사진보기 |

"내 이름은 존이고, 미혼이고, 미국 미시간에서 왔어요."

한국에서 10년간 외국인으로 생활한 남편은 가상의 아바타를 만들었다. 지하철에서, 버스에서, 식당에서, 카페에서 외모가 한국인과 다르다는 이유로 낯선 사람들이 수시로 말을 걸어왔다. 나이, 이름, 국적, 결혼 여부 등 초면의 질문들은 대부분이 개인 신상에 관한 것들이어서 불쾌감을 자아냈고 결국엔 녹음기처럼 같은 문장을 반복했다.

김치가 맛있다고 하면 문맥 없는 칭찬의 말을 쏟아붓고, 좋아하지 않는다고 말하면 타박을 들었다. 그들이 던지는 질문들은 듣고 싶은 정답이 정해져 있으니, 한국생활 몇 년 만에 처세술을 철저하게 익힌 셈이다. 타인의 눈에 띄고 싶지 않고, 조용한 삶을 선호하는 그에게 한국 살이는 일상적으로 표식을 던지는 사회로 기억된다.

'너는 영원히 이방인이야.'

남자 화장실 이용하는 여학생 친구, 다름을 인정한 아이

사람들은 대개 혐오나 부정적인 표현만이 차별이라고 여기지만, 과도한 칭찬의 말들도 차별이 될 수 있다는 지점은 자주 놓친다. 예로 호주에 사는 한국 이민자가 영어 구사를 잘한다고 오지들(호주인을 일컫는 말)이 '와 너 영어 어떻게 그렇게 잘해?', '원어민 같아'라고 칭찬한다면 기분이 나쁠 수 있다. 이 과도한 칭찬의 이면엔 한국 이민자들은 모두 영어를 못하다는 편견이 자리 잡고 있을 가능성이 높기 때문이다.

큰사진보기

|

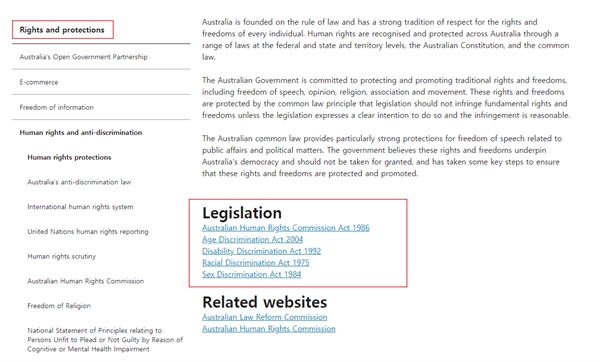

| ▲ 호주의 각종 차별 금지법 호주는 각 영역별 차별 금지법이 오래전에 제정되어 실시되고 있다. (https://www.ag.gov.au/) |

| ⓒ 호주 정부 웹사이트 | 관련사진보기 |

호주 멜버른으로 이사 온 지가 4년이 다 되어가는 지금 나는 나이를 잊고 살아간다. 이곳에 살면 나이, 출신 국가, 직업, 결혼 여부를 물어보는 사람이 거의 없다. 물론 대화 중에 자연스럽게 이야기가 나올 수는 있지만, 굳이 잘 알지 못하는 타인의 사적인 조건들을 질문하면 실례가 될 뿐만 아니라, 상황에 따라서는 법을 어기는 일이어서 곤란한 지경에 처한다.

"오늘 면접 본 사람은 억양으로 봐서 독일에서 온 거 같아."

직장에서 구직자와 인터뷰를 하고 온 날 남편은 혼자 상상을 한다. 구직 서류나 면접 시에 인종, 종교, 결혼 여부, 자녀의 유무, 성 정체성 등과 같은 질문은 할 수가 없다. 직업에서 요구되는 자질과 능력과 무관한 정보들, 특히 편견을 야기하고 이로 인해 차별적인 결과를 초래할 수 있는 질문들은 법으로 금지되어 있다. 이를 어길 시에는 구직자는 해당 기관에 신고를 할 수 있고, 회사는 난처한 상황에 직면한다.

"담임 선생님 말씀에 사람들은 다 다르게 태어난대. 그래서 어떤 사람은 겉으로는 여자인데, 마음속으로는 남자라고 생각하기도 한대."

호주 멜버른 초등학교에 다니는 아이 반에는 여학생인데 남자 화장실을 사용하는 아이가 있었다. '젠더 디스포리아(Gender Dysphoria, 출생 시 지정된 자신의 신체적인 성별이나 성 역할에 대한 불쾌감)'를 지닌 아이일 거라 여기며, 그 아이와 같은 화장실 사용에 대해 어떻게 생각하는지 물어보자, 대수롭지 않게 대답했다. '내 아이가 무심결에 친구에게 상처가 되는 말을 하지나 않을까'하는 염려가 안심으로 대체되었다. 담임 선생님의 현명한 인권교육 한두 마디에, 아이는 친구의 '다름'을 자연스럽게 받아들였다.

큰사진보기

|

| ▲ 담임 선생님의 현명한 인권교육에, 아이는 친구의 "다름"을 자연스럽게 받아들였다. |

| ⓒ pixabay | 관련사진보기 |

'단일민족'을 국가의 자부심, 민족의 자랑으로 배우고 믿고 살았던 엄마와 '전 세계 인류와 문화의 용광로'라 불려도 손색이 없을 호주에서 배우며 커 가는 아들의 동거. 그래서 가끔은 아들이 선생이다.

지역마다 약간의 차이는 있지만, 호주의 한 교실에는 백인부터 흑인까지, 부모가 영어 사용자가 아닌 경우가 반을 넘고, 가족이 성소수자임을 공개한 가정의 학생, 무슬림부터 불교를 지닌 아동, 난민 가정의 아동, 장애를 지닌 아동, 호주 선주민인 아보리진 아동 등 다양한 삶의 역사와 문화를 지닌 학생들이 공존한다. 이들이 각자의 문화를 존중하며 한 공간에서 배우고 부대끼며 살아가는 것을 매일 목도하고 경험하면서도 한국에서 살아온 엄마에게는 비현실처럼 느껴질 때가 종종 있다.

큰사진보기

|

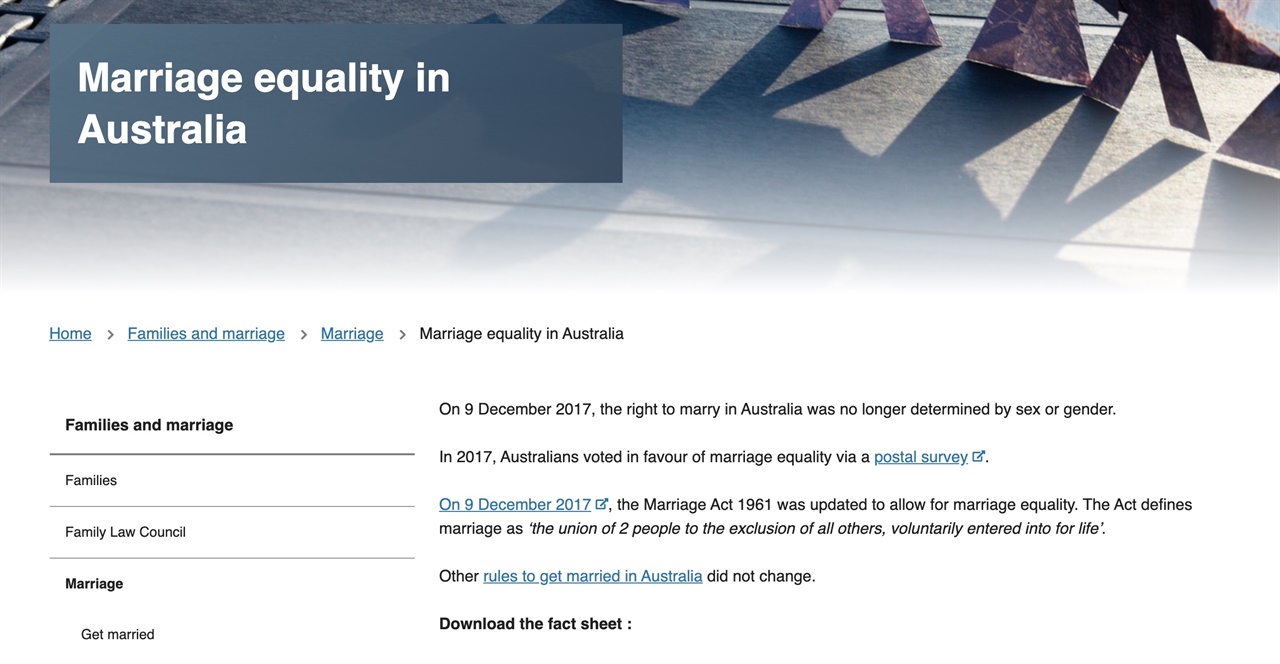

| ▲ 호주의 Marriage Equality 법 호주에서는 2017년에 동성혼이 합법화 되었다. (https://www.ag.gov.au/) |

| ⓒ https://www.ag.gov.au/ | 관련사진보기 |

인구의 반 이상이 이민자로 구성된 호주 사회가 이 정도로 질서를 유지하고 번영할 수 있었던 이면에는, 차별과 혐오를 최소화하기 위해 제정된 다양한 '차별 금지법'이 존재하기 때문이다.

장애인 차별 금지법(Disability Discrimination Act, 1992), 나이로 인한 차별 금지법(Age Discrimination Act, 2004), 인종 차별 금지법(Racial Discrimination Act, 1975), 여성과 남성의 동등한 고용 기회를 보장하는 법(Equal Employment Opportunity Act, 1987), 성차별 금지법(Sex Discrimination Act, 1984) 등이 제정되어 사회 구성원이 본인들이 가진 소수성과 다름으로 인해 부당한 대우와 차별을 받지 않도록 구제한다. 이중 성차별 금지법은 2013년에 이르러 성 소수자에 대한 차별 금지 항목을 넣었고, 2017년에 동성혼 합법(Marriage Equality)에 이르렀다.

다양한 차별금지법에도 발생한 인종차별

그럼에도 '세계적 대유행'(팬데믹, pandemic)이 불거진 후, 내가 사는 빅토리아주(멜버른이 속한 주)에서는 동양인에 대한 인종차별로 보이는 각종 범죄가 빈번하게 등장했다. 거기에 더해 많은 희생자가 여성이란 점을 고려하면 여성혐오까지 동반한 여러 층위의 혐오와 차별이 함께 일어난 것이다. '중국으로 돌아가라'는 차별의 말을 듣는 아시아인이 늘었고, 중국계 호주인의 집 차고에는 아시아인을 혐오하는 표현이 낙서되어 있기도 했다.

큰사진보기

|

| ▲ 코로나 시대에 호주에 등장한 아시아인 혐오 표현 코로나 팬데믹 후 아시아인을 상대로 한 인종차별 범죄가 늘고 있다. https://www.sbs.com.au/ |

| ⓒ https://www.sbs.com.au/ | 관련사진보기 |

팬데믹이 증폭시킨 불안과 공포는 인간의 이성을 순식간에 잠식했다. 호주의 사례만 봐도 '차별 금지법'이 존재한다 해도 사회 구성원이 모든 차별과 혐오로부터 언제나 자유로운 것은 아니다.

최근 몇 달간 전 세계에서 두드러지고 있는 인종차별이 보여주듯 인간이 기대만큼 합리적이거나 이성적이지 않은 존재임을 감안하면, 편견과 불공정한 차별로부터 완전하게 자유로운 국가나 개인은 지구상에 없는지도 모른다. 그래서 차별 금지법은 미흡하지만 여전히 유효하다. 사회적 약자와 소수자들에게 최소한의 사회 안전망을 제공하고, 개인의 이성이 마비되는 순간에 '잠시 멈춤' 기능이 작동하게 해주는 안전장치다.

반성해 보면, 나도 종종 한국인 커뮤니티 모임에서 '중국인은 너무 시끄러워', '인도인들은 너무 지저분해' 등의 차별과 편견의 말들을 한다. 하지만 막상 내 앞의 중국인과 인도인들에게는 이런 표현을 사용할 수는 없다. 이런 표현들 자체가 상대를 불쾌하게 만들 소지가 있다는 인식과 자칫 인종 차별적인 발언이 될 수 있음을 알기 때문이다. 즉, 차별 금지법은 내가 피해자인 순간에도 적용되지만, 반대로 누군가에게 가해자가 될 수 있는 기회를 줄여주는 역할도 담당한다.

'차별 금지법'은 종착점이 아닌 출발선이다. 호주에서는 코로나 시대에 두드러진 인종차별에 기반한 범죄의 심각성을 계기로 인종 증오 금지법(Racial Hatred Act)의 강화를 주장하는 시민단체, 종교단체, 인권단체들이 늘고 있다. 기존의 인종 차별 금지법이 가진 한계를 보완하고자 하는 시도들이다.

호주에 차별 금지법이 없었다면 우리 가족은 어땠을까

'타국에서 호주로 온 이주민'

나와 내 가족을 설명하는 정체성이다. 남편이 한국에서 '이방인'으로 표식을 받았듯, 호주에서의 내 삶 또한 자발적이든 타인에 의해서든 '호주에 사는 한국인'으로서 자리매김을 하며 산다. 보통 이주민의 삶은 소수자, 사회적 약자의 위치로 내몰리기 쉽다. 같은 이유로 아직도 차별금지법이 마련되지 않은 한국에 사는 나와 비슷한 처지의 이주민들을 떠올리지 않을 수 없다. 올 3월 발표한 한국국가인권위원회의 보도자료에 따르면, 한국에 거주하는 이주민 10명 중 7명이 인종차별을 경험했다고 응답했다.

코로나가 발발한 후 한국에서 '포괄적 차별금지법'에 대한 논의가 다시 뜨거워지고 있다. 역설적이게도 코로나가 전 세계인의 경각심을 환기했다. 한 사회의 낮은 곳에 위치한 구성원, 상대적으로 불리한 현실에 처한 이웃들에 대한 처우를 개선하지 않고는 안전하고 건강한 국가로 자리매김하기 어렵다는 점이다.

'호주에 차별 금지법이 없었다면 우리 가족의 현재 삶이 어땠을까?'

이런 질문은 이제 한국에 사는 다양한 층위의 구성원들과도 맞닿아 있다. 머지않아 나와 비슷한 질문을 던지는 그들을 만날 생각을 하면 마냥 기쁘다.

덧붙이는 글 | 개인 블로그와 브런치에도 실립니다.