<여성 93.6%, "도련님, 서방님, 아가씨, 호칭 바꾸자">라는 제목의 기사가 떴다. 기사를 읽지 않아도 저 기사의 내용이 무엇일지 짐작이 간다. 나 역시 '93.6%'에 드는 사람이다.

십수년 전, 남편과 만 5년 이상의 연애 끝에 결혼을 했다. 그 연애의 과정에는 남편보다 네 살 어린 시동생과 함께한 시간이 참 많았다. 처음 만나 어색하기도 잠시, 성격 좋은 시동생은 금방 '누나'라 부르며 나를 따랐고, 나 역시 그를 'OO아'라고 이름을 불렀다. 시동생의 절친들과 함께 술자리를 하기도 몇 번, 당시 우리들의 호칭에는 아무런 문제가 없었다.

문제는 결혼을 하고 나서부터였다. 시동생은 여전히 천진스러운 얼굴로 '누나'를 찾았지만, 난 그가 살짝 불편해졌다. 왜 내가 밥을 먹다 일어나 '쟤'에게 물을 떠다 주고, 밥 공기에 밥을 더 퍼줘야 하는지 이해하기 어려웠다. 난 자라면서 동생에게 그런 친절을 베푼 적이 거의 없었다. 몸이 불편한 경우가 아니라면, 더 먹을 밥과 자신이 마실 물은 그야말로 '셀프'였다.

큰사진보기

|

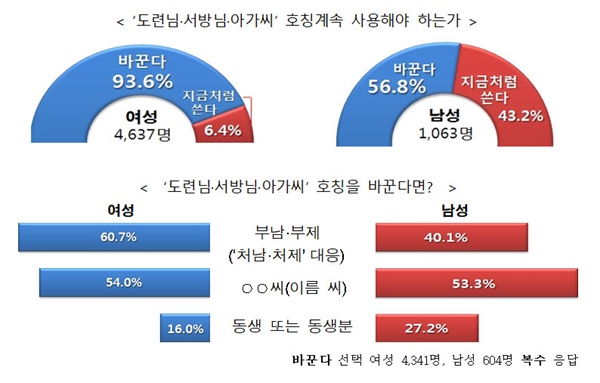

| ▲ 지난 1일 국민권익위원회와 국립국어원이 발표한 "일상 속 호칭 개선 방안" 설문조사 결과. |

| ⓒ 국립권익위원회, 국립국어원 | 관련사진보기 |

"OO아!" → "도련님" → "서방님"

물론 시동생은 내게 이런 부탁을 단 한 번도 하지 않았다. 언제나 '쟤 물 좀 더 주라'고, '쟤 밥 좀 더 주라'는 어른들의 당부였다. 그간의 만남에서 우리 셋은 누구라 할 것 없이 내가 하겠다며 서로를 챙겼다. 그랬던 남편과 시동생이 밥상 앞에 앉아 이런 장면을 아무렇지도 않게 받아들이는 게 낯설었다.

이름을 부르던 시동생은 이제 '도련님'이 됐다. 꼴찌로 밥상에 겨우 앉아 서너 숟갈 밥을 뜨다 말고 일어나 밥 더 퍼주는 것처럼, 이 호칭은 입에 붙지 않았다. 장난을 함께 치던 그를 향해 '님' 자를 붙이며 존대하는 것이 어찌나 어색하던지... 난 시부모님 앞에서는 시동생과 아예 대화를 하지 않은 방법을 택해 버렸다. 호칭이 담은 의미도, 꼬리에 붙은 '님'이라는 글자도, 존댓말도, 어느 것 하나 마음에 들지 않았다.

신혼 초, 남편의 친구가 결혼 생활이 어떠냐고 물은 적이 있다. 이런 저런 이야기 끝에 시동생을 왜 도련님이라고 부르고 존대를 해야 하는지 이해할 수 없다는 열변으로 이어졌다. 남편은 친구가 '저런 여자와 함께 사는 거 피곤하겠다'고 하더라는 후일담을 전해줬다. 사실 나도 피곤해질까봐, 뒤로 몰래몰래 시동생의 이름을 부르고 반말을 하고 있었다.

어느 날, '도련님'은 결혼을 하고 '서방님'이 됐다. 그의 옆에 선 '동서'를 두 사람의 결혼 전에 남편과 함께 만난 적이 있었다. 함께하는 자리에서 여전히 시동생의 이름을 부르고 반말을 썼다. 배우자의 이름을 부르는 나를 보는 미래 동서의 얼굴에는 '뜨아함'이 서렸다. 두 사람의 결혼 후, 시동생의 이름을 더이상 부르지 않았다. 시동생과 나 사이에 존재하는 시간을 알 리 없는 동서는 나의 호칭과 반말에 거부감이 들 것이라는 생각이 들었기 때문이다.

결혼 후, 몇 번 '서방님'을 찾았지만 입에 붙지 않기는 '도련님'보다 더했다. 호칭이 주는 기분은 질퍽질퍽했고, 깨끗하지 않았다. 위기의 순간, 나는 재빨리 호칭을 '작은 아빠'로 대체했다. 그러나, 더이상 시부모님 앞에서 시동생과 대화를 하지 않는 방법으로 존댓말을 피하는 '요령'은 피우기가 힘들어졌다. 동서가 생기자 말을 하지 않을 수가 없는 상황이 계속 생겼다.

'소소한 반항'이 시작됐다

내가 '꼬장'이라 이름 붙인 '소소한 반항'은 그때부터였다. 나는 성미에 맞지 않는 요령은 집어던지고, 누구 앞에서든 시동생에게 존댓말을 쓰기 시작했다. 아직 말을 놓지 않은 동서에게도 여전히 말을 놓지 않았다. 둘다 나보다 어린 사람이거늘, 시동생에게는 존대하면서 그의 부인에게 하대를 하는 건 나의 관점에서는 옳지 않았다. 아무런 개선의 여지를 두지 않은 채 불합리를 받아들이는 것처럼 거북했다. 시동생 부부를 향한 존댓말은 누구 하나 알아주지 않아도 악습이라 생각하는 관습에 저항하는 나만의 '꼬장'이었다.

남편은 나의 동생들을 처음 만날 때는 존대를 했지만, 말 편히 하라는 동생들의 한 마디로 기꺼이 말을 놨다. 자신과 동갑인 처형에게는 결혼 전과 후 다름없이 존대를 하며 말을 놓으라는 권유를 서로에게 하지 않았다. 이것은 매우 자연스러웠다. 나 역시 동갑인 남편의 손 아래 시누이와 존대를 했다. 우리 역시도 서로 말을 편히 하자고 하지 않았다. 이것 역시 자연스러웠다. 동갑이지만, 친구가 될 수 없는 나이와 거리감의 자연스러운 상관 관계였다.

존댓말을 계속 이어가야 할 관계가 아니라면, 존댓말과 반말의 경계에는 친밀도와 나이가 중요한 자리를 차지한다. 나이가 어려도 우리는 초면의 상대에게는 대체로 존댓말로 인사를 한다. 그렇지 않은 사람을 무례하다고 표현한다. 친밀도가 점점 높아지고 상호 간에 자연스런 양해가 구해지면 나이 순대로 존댓말이 점차 반말로 바뀌어 가기 마련이다. 나이가 얽힌 관계에는 그런 과정이 물 흐르듯 자연스럽게 지나간다.

남편의 동생들에 대한 호칭은 존댓말과 반말의 경계에 흐르는 자연스러움을 역행한다. 아내의 손아래 동생들에게는 '님'을 붙이지 않는 것은 자연스럽다. 곧 보통의 남편들은 처의 동생들에게 자연스레 말을 놓게 된다. 그러나, 부러 남편의 손아래 동생들에게 '님'을 붙이고, 그에 걸맞게 존대를 하는 건 그리 자연스럽지 않은 일이다.

이 부자연스런 장치들은 존댓말과 반말 사이에 작동하는 역학을 가로막는다. 형부와 처제처럼 형수와 시동생도 굳이 존댓말을 이어가야 할 관계는 아니다. 굳이 말을 편히 해야 할 필요도 없지만, 대체로 동생뻘일 그들에게 저런 존칭을 부자연스럽다.

형수, 제수, 형부, 동서, 처형, 처제, 처남, 제부, 매형, 매부, 매제 등의 호칭들은 부르는 사람의 입장에서 불리는 사람이 어떤 대상인지, 가족 안에서의 관계를 나타낸다. 이 도식을 벗어나는 '도련님, 서방님, 아가씨'란 호칭이 지향하는 관계는 도대체 무엇이란 말인가. 여기에는 분명히 '의도'가 있다.

며느리의 위치, 주어진 '호칭'에서 드러난다

큰사진보기

|

| ▲ "도련님, 서방님, 아가씨"... 결혼 전 동등했던 인간관계는 결혼 후 그 위상이 뒤바뀌었다. |

| ⓒ pexels | 관련사진보기 |

전통적으로 우리나라는 나이에 따른 서열과 위계 질서를 중시했다. 아이러니하게도 이 전통에 이율배반이 일어나는 곳이 남편의 형제자매들에 대한 호칭에서다. 남편의 손 아래 동생들을 부르는 '도련님, 서방님, 아가씨'라는 호칭은, 며느리가 시가에서 어떤 위치인지를 드러내는 명확한 표지다.

며느리들은 대체 왜 이런 존칭을 써야 하는가. 서열도 위계 질서도 불필요한 곳에서는 폭력이 될 수 있다. 이 호칭에 담긴 이율배반적인 서열은 부자연스러우며 불필요하다.

물론, 나와 시동생의 관계는 보편적이기 보다는 특수한 경우에 속한다. 그 특수한 경우 때문에 나는 사람들보다 더 그 호칭들에 거부감을 느낀 것일 수도 있다. 하지만, 역으로 보면 나의 특수한 경우는 도련님 등의 호칭이 가지는 부자연스러움을 예민하게 느끼게 한다.

일상적인 결혼에서 기혼녀가 남편의 형제자매들과 맺는 관계와 기혼남이 아내의 형제자매들과 맺는 관계에는 분명히 차이가 존재한다. 이 다름의 한 축을 호칭이 지지하고 있다. 모든 것이 같을 수는 없으며, 맥락과 상황을 고려해야 함을 감안하더라도 이 호칭은 변화해야 할 문제다.

남편의 동생을, 혹은 누나를 저리 높여 불러야 할 타당한 이유를 어디에서도 찾을 수가 없다.