| 기자 말 |

이 글은 '돼지 의인화 시점'에서 쓴 글입니다. 물론 사람들조차 때때로 서로의 고통을 공감하기 힘들어 하는 것을 잘 압니다. 고통이란, 주관적인 심리 상태이기에 객관적인 측정과 비교가 거의 불가능하니까요. 동물의 고통을 의인화하는 이 글이 낯설게 느껴지실 수도 있는 이유입니다. 다만, 오늘날 동물 신경학과 인지과학의 어떤 성과들은 일부 동물들이 인간처럼 고통을 느낄 수 있고 그 의미도 생각할 수 있다고 봅니다. 동물 해방론자들은 이에 근거해 동물도 도덕적 지위를 부여해야 한다고 주장합니다. 물론 '고통'이 과연 보편적인 도덕의 기준이 될 수 있느냐는 논쟁이 여지도 있습니다.

인간은 어떤 일이 고통스러워도 단지 중요해서 희생을 감수하기도 하므로, 인간의 삶은 단순한 고통 이상이며 도덕도 고통 이상의 토대 위에 세워져야 할 수 있습니다. 하지만 이런 반론을 제기하는 윤리학자들조차 고통도 때때로 도덕적인 가치가 있으며, 인간의 사소한 이익(입맛) 때문에 동물에게 엄청난 고통을 줘서는 안 된다는 상식까지 부정하지는 않습니다. 인간과 동물이 서로를 더 이해해 보는 기회가 필요하지 않을까 싶어 여전히 인간중심적인 한계에도 불구하고, 돼지의 삶을 들어보기로 했습니다.

|

안녕. 나는 돼지야. 잠깐 내 이야기를 들어주지 않을래? 나는 이름이 없지만, 내가 사는 어둡고 배설물과 분비물이 뒤범벅된 축사에 들락날락하는 인간들은 날 그냥 89번이라 불러. 환기도 청소도 안 해주는 여기에 나와 셀 수 없이 많은 동족들을 빽빽이 몰아넣었지.

많은 인간들이 내가 이런 곳에서 사는지 잘 몰라. 축산업자도 외부에 공개하기를 무척 꺼려. 이런 곳에서 살아서 우리 동족들은 바이러스 감염이 잦고 면역력이 약해. 2011년에는 구제역이라는 병에 걸렸어. 인간들은 우리의 형제자매인 소들을 포함해 350만의 생명을 구덩이에 파묻었지. 나도 빨리 태어났으면 파묻혔을지 모른다고 생각하니까 좀 무섭다.

큰사진보기

|

| ▲ 다큐멘터리 영화 <잡식가족의 딜레마> 스틸컷. |

| ⓒ 시네마달/스튜디오 듀마 |

관련사진보기 |

나는 스툴이라는 곳에 갇혀사는데 너무 비좁아. 앉았다 일어났다밖에 못 해. 인간들은 내가 좁은 곳에서 살아 스트레스 때문에 친구를 물어뜯는 것을 막는다며 태어나자마자 꼬리를 자르고 이빨을 뽑았어. 더 넓은 공간에서 살게 놔두는 편이 나을 텐데. 그리고 태어난 지 한 달 정도 후 거세를 당했어. 누린내를 없애기 위해서라고 하더군.

신체 부위는 마취없이 제거되기까 고통스러워. 내 동생인 91번은 거세를 당한 후 피를 너무 많이 흘려 부들부들 떨다 죽었는데 난 그 모습을 지켜볼 수밖에 없었어. 동생이 죽을 때는 슬펐지만 지금 돌이켜보면 도축장에 끌려가기 전에 죽었으니 차라리 나은 일인가 싶기도 해. 나는 15년까지도 살 수 있지만 태어난 지 4개월 정도면 도축장에 끌려가거든.

아빠는 한 번도 본 적이 없고 엄마는 태어나자마자 금방 헤어져서 얼굴이 가물가물해. 나는 빨리 생을 마감하니 그나마 덜 고통스럽지만 엄마는 더 힘들 거야. 인간들이 엄마에게 강제로 정액을 주사해 임신시키고 동생들이 태어나면 뺏어가기를 반복하거든. 축사를 지키는 강아지가 알려줬는데 번식 능력이 떨어지면 엄마도 도축장에 끌려갈 거래.

나도 주사를 계속 맞아. 인간들은 내게 아프지 말고 뒤룩뒤룩 살이 쪄 많은 돈을 벌어오라며 항생제와 호르몬제를 놓지. 더럽고 비좁은 축사, 마취 없는 신체 부위 제거, 반복적인 출산 기계 취급 등을 겪으며 많은 동족들이 도축장에 끌려가기도 전에 스트레스로 죽어.

하지만 인간들에게는 문제가 되지 않지. 우리를 해방시키는 것보다 고통을 주는 편이 훨씬 '경제적' '효율적'으로 맛 좋은 고기와 돈을 얻을 수 있으니까...

최근 10년 밥상의 이슬로 사라진 '76억1900만'

큰사진보기

|

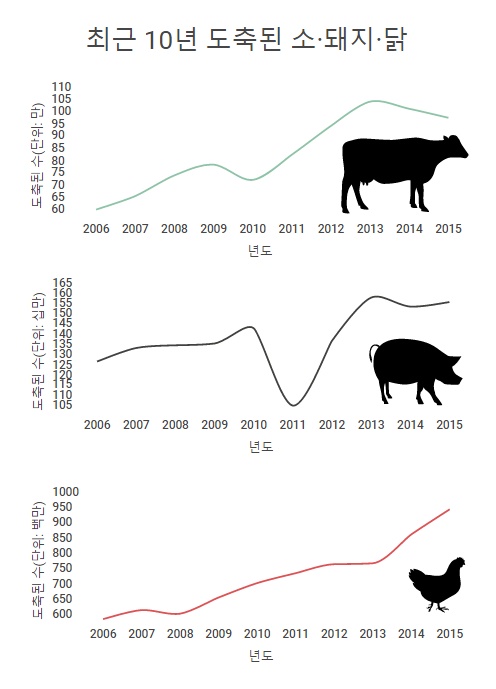

| ▲ 국내 도축 현황 도축된 마리 수를 절댓값으로 비교하면 닭이 월등히 많지만 마리당 나올 수 있는 고기의 킬로그램(kg) 수를 고려해 따로따로 추이를 살펴봤다. |

| ⓒ 하지율 |

관련사진보기 |

우리가 인간의 '입맛'을 위해 얼마나 많이 죽는지 잘 모를 거야. 지난 10년간(2006~2015) 국내에서 도축된 돼지들은 꾸준히 늘었어. 2011년에 구제역이 돌 때 그나마 덜 도축됐지만 도축되나 구덩이에 파묻혀 죽기나 죽는 건 맞지. 우리의 형제자매들인 소나 닭도 마찬가지야. 특히 우리 몸에서 나오는 고기량이 차이가 있으니 닭들은 정말 어마어마하게 죽어.

2006년 대비 2015년 도축된 소는 약 59.5%(63만358마리→100만 5586마리), 돼지는 18.25%(1300만3286마리→1590만 6502마리), 닭은 58.9%(6억856만2367마리→9억6696만 4527마리)씩 늘었고 10년 동안 소 859만3492마리, 돼지 1억4162만8110마리, 닭 74억6908만1434마리씩 죽었거든. 모두 합쳐 홀로코스트 희생자 약 1000만 명보다 761.9배 많아. 올해는 8월까지 소 57만4305마리, 돼지 1068만40마리, 닭 6억8170만757마리씩 도축됐어.

아직 2016년이 다 가지도 않았는데 말이지. 농협 축산경제리서치센터에 따르면 지난해 한국인 1인당 육류 소비량은 47.6kg으로 1970년 5.2kg 대비 9배 늘었지만, 쌀 소비량은 62.9kg으로 1970년 136.4kg에서 반 토막났어. 식생활이 서구화돼 식량 자급률도 80%에서 42%로 떨어졌고, 아직 육류 소비량이 OECD 중하위권이지만 빠르게 느는 추세야.

일본 35.6kg, 중국 47kg보다 많아(2014년 기준). 옛날에 '동물은 고통을 못 느끼는 기계에 불과하다'고 주장한 어떤 철학자가 있었대. 그런데, 나는 가끔 한국인이야말로 기계가 아닐까 의심스러워. 세계 어느 나라 못지않게 빠른 속도로 공장식 축산을 성장시켰고 우리를 '효율적으로' 죽이잖아. 동물을 죽이는 것을 가볍게 생각하지 않지만 혹독한 환경에서 살고 겨울에 고기를 먹지 않으면 생존할 수 없어할 수 없이 먹는 라다크인과 달리, 한국인은 얼마든지 덜먹을 수 있는데 입맛과 금전적 이유로 고기를 먹는 셈이지.

"나를 등에 태워주고 내 짐을 실어주던 짐승이 이제 나를 위해 죽임을 당했으니, 내게 먹을 고기를 주는 이 짐승이 어서 빨리 부처님의 세계에 갈 수 있도록 하소서." (라다크인들의 노래. 헬레나 노르베리 호지, <오래 된 미래> 85쪽)동물 안 죽이고, 에너지 절약·환경 보호하는 '배양육'

큰사진보기

|

| ▲ 오승희, "'배양육(In Vitro Meat)'의 미래" Autumn 2015(제26호), 과학기술정책연구원, 2015에서 인용. |

| ⓒ 과학기술정책연구원(오승희) |

관련사진보기 |

값싼 컵라면과 과자조차 미량의 동물성 재료가 들어가고 대부분의 식당에서 완전한 채식 메뉴를 찾는 게 어려울 정도로 육식을 강요하는 구조 속에서, 당장 극단적인 채식을 하라는 것은 아니야. 하지만, 어쨌든 인간은 잡식동물이잖아. 무엇을 먹을지 선택할 수 있잖아.

그 선택에는 자연적인 책임, 윤리적인 책임이 따라. 너희들의 선택권을 제한하는 구조라면, 대안을 찾아보거나 나쁜 구조에 항의해야 하지 않을까. 곤충류나 세균 등 무척추동물을 제외한 육지 동물과 조류, 어류, 갑각류 등은 인간처럼 고통을 느껴(1차 의식). 중추신경이 고도로 발달한 인간만큼은 아니지만 고통의 의미, 가치 역시 생각할 수 있는 동물도 있지(2차 의식).

물론 인간의 삶이란 고통 이상이며, 인간은 단지 어떤 일이 가치가 있기에 고통을 감수하기도 하는 존재라는 걸 잘 알아. 그러니까 인간과 동물이 무조건 평등하다고 단정짓진 않을게. 다만 동물도 때때로 자신의 고통을 감수하면서 사랑하는 존재를 위해 희생을 감수해. 주인을 위해 불길에 뛰어든 개, 인간을 등에 태우고 수천 년간 들판을 달린 말, 밭을 간 소, 새끼를 거세하려는 인간에게 으르렁대는 어미 돼지. 과연 다를까.

어떤 사람들은 우리를 임의적으로 '가축'으로 분류하고는, 죽는 것이 당연하다고 해. 하지만 우리 조상의 긴 시간에 비하면 가축화된 기간은 아주 짧아. 인간이 향유하는 삶과 가치, 동물이 향유하는 삶과 가치는 분명 달라. 그렇지만 우리는 닮은 점도 있는데, 서로를 너무 모르는 게 아닐까. 또 그럼에도 인간은 우리를 너무 쉽게 죽이고 잡아먹는 선택을 하는 게 아닐까.

2050년에는 전 세계 인구가 90억 명에 이르고 육류 소비량도 늘어. 에너지가 더 많이 소비되고, 온실가스가 더 많이 배출되고, 땅도 더 많이 필요하겠지. 인간은 이에 대한 자연적인 책임도 져야 할 거야. 그러지 않으려면, 우리를 사육하는 대신 우리의 체세포를 조금 나누어 줄 테니 세포증식으로 얻을 수 있는 '배양육'과 같은 대안을 고민해보는 건 어때?

내가 하고 싶은 말은 여기까지야. 사실 오늘이 도축장에 가는 날이야. 도착하면 전기충격을 당하거나 몽둥이에 맞아 기절부터 하겠지. 목이 잘릴 수도 있고. 이어서 사슬에 다리가 묶여 거꾸로 매달려 피가 뽑혀 천천히 죽어갈 거야. 운이 나쁘면 완전히 기절하지 못 한 채 가죽이 벗겨질 수도 있대. 무섭다. 그러지 않기를 빌어줘.

['식탁이 낯설어질 때' 지난 기사]1-⑤ 영국은 박지성 맨유 시절 때도 '개고기 타령'을 했다1-④ 영국과의 개고기 논쟁 전 생각해봐야 할 것들1-③ 상추도 흑돼지처럼 고통을 느낄까1-② 돼지가 고통을 느끼면 삼겹살 대신 샐러드 먹어야 할까1-① '채식인'과 '채식주의자'는 다르다