서울 영등포역 1번 출구에서 1분 거리에 있는 마을카페 '봄봄'은 이제 3년 차에 접어든 마을카페다. 카페 '봄봄'의 회원인 기자가 3년 동안 망하지 않고 꿋꿋이 버텨 마을에 뿌리내린 카페 봄봄의 마을살이 과정을 소개하려고 한다. 비슷한 고민을 하고 있는 분들에게 작은 도움이 되길 바란다. - 기자 말

큰사진보기

|

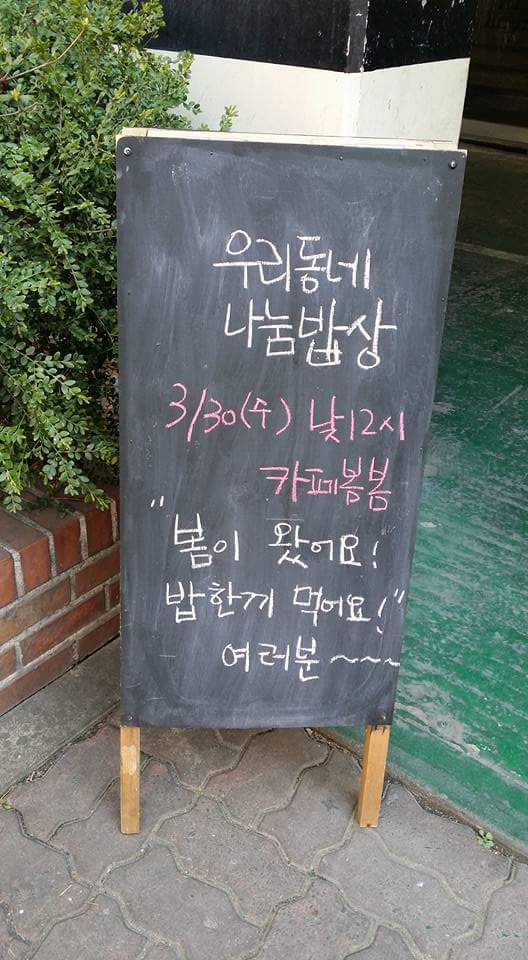

| ▲ 마을카페 봄봄은 한 달에 한 번 이웃들과 밥 한끼를 먹는 나눔밥상을 하고 있다. 나눔밥상을 알리는 입간판 |

| ⓒ 카페 봄봄 |

관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 마을카페 봄봄 5명의 매니저 중 한 명인 '최대지원'. 사진은 1인 가구를 위한 반찬강좌를준비하는 모습. |

| ⓒ 카페 봄봄 |

관련사진보기 |

"나눔 밥상 오랜만에 하는 것 같아요."마을카페 '봄봄'에 들어선 한 40대 남성이 매니저 '최대지원'에게 살갑게 말을 건넨다. 곧바로 식판에 밥과 반찬을 담는 그에게 최대지원도 정답게 답한다.

"네, 추워서 1, 2월은 쉬었어요."한 달에 한 번 이웃과 나누는 나눔밥상

큰사진보기

|

| ▲ 나눔밥상 시간이 되자 근처 고시텔 입주민들이 하나둘 카페봄봄으로 들어섰다. |

| ⓒ 신정임 |

관련사진보기 |

오늘(3월 30일)은 <봄봄>이 한 달에 한 번 이웃과 밥을 한 끼 나누는 '나눔 밥상'이 있는 날. 시작 시간인 낮 12시가 가까워지자 건물 앞에 세운 공지 간판을 보고 찾아온 근처 고시텔 입주민들이 연이어 <봄봄>의 문을 열고 들어온다.

다들 익숙한 듯 식판을 채운 후 테이블에 삼삼오오 자리를 잡고 밥을 먹기 시작한다. '용용' 매니저가 인사로 어색한 분위기를 깨고 온기를 더한다.

"쑥국의 향이 굉장히 좋아요. 많이들 드세요."가정식 백반으로 차린 나눔밥상 식판엔 쑥국과 각종 나물, 두부조림에 김치전이 가득 담겼다. 그야말로 봄이 담긴 밥상이다. 사람들의 마음까지 따뜻해질 것 같은데 식사 중인 두 어르신의 대화가 심상치 않다.

큰사진보기

|

| ▲ 외로운 섬 같은 사람들이 온기를 느끼면서 밥 한 끼를 나누고 있다. |

| ⓒ 신정임 |

관련사진보기 |

"성재씨(가명)한테 내가 술 마시지 말라고 했거든. 으이구, 그렇게 되다니 안 됐어.""요양원에서 죽었다고 했던가."고시원에서 혼자 살던 성재씨가 얼마 전에 쓰러져서 119로 실려간 뒤에 다시 고시원으로 돌아오지 못했단다. 성재씨의 나이는 50대 후반, "젊은 나이에 안됐다"라고 말하는 어르신은 "이제 70이 넘어서 공공근로도 못한다"라면서 용용에게 요즘 고시원 살이의 어려움을 전한다. 붕어빵에 붕어가 없듯 고시원에 고시생이 없어진 지 오래. 외로운 섬 같은 이들이 한 달에 한 번이라도 사람들과 어울려 밥을 먹을 수 있는 이 자리가 소중하다.

'봄봄'엔 모임도 많다

큰사진보기

|

| ▲ 카페 봄봄에서는 거의 매일 모임과 강좌가 이루어지고 있다. 기타 모임의 강습 장면. |

| ⓒ 김동규 |

관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 카페 봄봄엔 장소를 빌려서 쓰는 모임들이 많다. 사진은 서울의 한 성당 사진모임이 카페봄봄에서 모임을 진행하는 모습. |

| ⓒ 신정임 |

관련사진보기 |

<봄봄> 곳곳에 구수한 밥 냄새가 퍼져감에도 안쪽에 있는 '봄봄 책방'에 모인 사람들은 요지부동이다. 책상 위엔 알록달록한 천들이 펼쳐져 있고, 책상 둘레에 서거나 앉은 여섯 명의 여성들 손엔 바늘이 들려 있다. 문화원에서 전문가 과정까지 마친 퀼트 전문가들의 모임이다. 파우치, 방석 같은 소품을 넘어 커다란 천을 아름다운 무늬로 수놓고 있다.

매년 일본에서 활동하고 있는 스승이 한국에 올 때면 '봄봄'은 일주일 가까이 전국에서 모인 퀼트인들의 강습소가 되기도 한다. 새로운 기술을 익히고 자신의 실력을 갈고닦기 위해 매주 모임도 마다치 않는 퀼트인들이다.

"이건 이렇게 바느질을 해야 모양이 잘 나와."서로 바느질법을 가르쳐주는가 하면 "고기 먹을 때 참나물하고 같이 먹으면 그렇게 맛있을 수가 없어"와 같은 생활의 지혜도 오간다. 가정주부로 사는 애환도 함께 나누고, 우물 안 개구리처럼 집안에만 머물지 않게 만드는 소중한 모임이다.

'봄봄'에서는 퀼트뿐 아니라 우쿨렐레, 하와이안 춤, 기타, 사진, 드로잉, 영어, 캘리, 천연 DlY 등 많은 모임과 강좌가 이뤄지고 있다. '봄봄' 자체에서 하는 것도 있지만 온라인에서 입소문을 듣고 장소를 대여하기 위해 오는 경우도 많다.

오늘도 한 여성 직장인이 공부모임을 한다고 장소를 확인하고 예약하러 왔다. 붙임성 좋은 용용이 그에게 "식사하셨어요?"라고 물으니 점심시간에 잠깐 나왔다고 한다. 찾아온 손님을 그냥 보내지 못하는 용용이 밥을 먹고 가라고 적극 권하니 그의 얼굴에 웃음꽃이 핀다.

"그렇잖아도 시간이 애매해서 밥을 어떻게 할까 걱정했거든요."사람의 마음을 미리 헤아리는 매니저들이 있기에 '봄봄'이 3년이라는 짧은 시간에 마을에 자리를 잡아가고 있나 보다. 이때 정환 엄마가 가쁜 숨을 몰아쉬며 들어오면서 "아직 나눔밥상 안 끝났죠?"라고 묻는다. 볼일 보러 나왔다가 나눔 밥상이 생각 나서 들렸단다. '봄봄' 회원 중엔 정환 엄마처럼 근처 아파트에 사는 주부들도 많다.

최대지원과 열심히 수다를 떨며 "밥 맛이 꿀 맛이네"라고 밥을 먹던 정환 엄마가 간다고 인사를 한다.

"오늘 웃을 일이 없었는데 여기 와서 실컷 웃고 가네." 그 한 마디에 최대지원은 전날부터 30인분의 밥과 반찬을 준비하면서 쌓인 피로가 다 날아간 것 같다. 이렇게 지역 주민과 함께 웃고 주변 고시텔 사람들과 마음을 나누게 될지는 정말 몰랐다. 지난 3년간의 좌충우돌이 주마등처럼 스쳐지나간다.

덧붙이는 글 | 위 이야기는 3월 30일 나눔밥상을 하던 모습을 중심으로 재구성했습니다.