"그래, 전남대도 좋은 대학이지."2006년 대학에 입학했을 때, 주변 사람들은 "축하한다"는 말 대신 필자가 입학한 대학을 평가하기 시작했다. 졸업을 앞둔 지금도 달라진 건 없다. 가끔 '전남대' 대신 '국립대'라는 단어로만 바뀔 뿐. 최근에서야 생각해봤다. 내가 만약 소위 SKY(서울·고려·연세대)에 입학했다면 주변 사람들에게 어떤 말을 들었을지.

광주에서 태어나 대학까지 광주에서 다니고 있지만 사실은 필자도 '인서울(inㅡ: 서울에 있는 대학에 입학하는 것)'을 꿈꿨다. 고등학교 3학년이 막 되어 담임선생님과 진로를 주제로 상담했을 때 담임선생님은 "지금 성적이면 일단 인서울은 가능하고 좀 더 노력하면 ○○대는 가겠다"고 말했다.

당시 들은 '○○대'가 정확히 기억은 안 나지만 '대학배치표(수능 또는 모의고사 점수에 따라 지원 가능 대학을 하향식으로 기재해 놓은 표인데 주로 사설 학원에서 만든다)'의 비교적 위쪽에 위치한 학교였다.

필자뿐 아니라 모든 학생이 상담을 한 그날 점심시간, 각자의 상담 내용이 화두였다. 누구는 인서울이 가능하고, 누구는 전남대도 힘들고 하는 식의 이야기가 오고 가면서 어느 순간 학생들 사이에 보이지 않는 계급이 생겼다.

큰사진보기

|

| ▲ 지방의 고등학생이라면 누구나 한번쯤 '인서울'을 꿈꾼다. 사진은 필자(맨 오른쪽)의 고등학교 시절. |

| ⓒ 소중한 |

관련사진보기 |

당시엔 몰랐다. 이 보이지 않는 계급이 얼마나 폭력적인지. 그리고 점수에 따라 배치표의 아래쪽을 훑어보는 학생들이 갖는 자괴감도 그땐 잘 몰랐다. 어쨌든 대부분이 인서울을 꿈꿨다. 대학은 선택이 아니라 필수였고, 인서울은 '좋은 것'임을 넘어 '옳은 것'이었으니까.

학생·교수 떠나는 지방대... 서울 생활도 '어휴'흔히 지방대생의 '설움'을 이야기한다. 맞다. 안 서럽다고 하면 거짓말이다. 전남대 학보사인 <전대신문> 기자 시절, 매년 공개되는 각종 수치는 기자로서뿐 아니라 학생 입장에서도 고민이 깊어지게 했다. 그 중 가장 대표적인 게 자퇴생과 교수 이직의 숫자였다. 2010년 국회 교육과학기술위원회 자료에 따르면 2008~2010년 전남대 자퇴생 수가 1901명으로 전국 35개 국공립대 중 가장 많았다.

또 전남대 교무처가 자체적으로 분석한 2007~2010년 이직한 전남대 교수 수는 23명으로 그 중 20명이 수도권 주요 대학으로 이직한 것으로 나타났다. 이는 대부분 지방대가 공유하는 현상이다. 문제는 이것이 학교 경쟁력 저하로 '비춰'지고, 학내 구성원 사이에선 학교의 미래를 두고 냉소적인 말들이 오고 간다는 것이다. 안팎으로 자조적인 목소리가 대부분이다.

하지만 학교를 떠나는 이들을 탓할 수만은 없다. 단적으로 지방에선 할 수 있는 게 수도권에 비해 적다. 기자를 꿈꾸는 필자도 광주에선 인턴 기자를 뽑는 변변한 언론사가 없어 서울을 택할 수밖에 없었다. 지역에서 '이 바닥'을 잘 아는 이들도 '지역 신문'을 두고 "안 된다" 혹은 "어렵다"는 말을 주로 한다.

언론사 수는 넘쳐나지만 건실한 곳은 드물기 때문이다. 이러한 조건 속에서 유능한 인재는 (아마도 서울로) 떠나고, 신문의 질은 향상되기 어려운, 그런 악순환이 반복된다. 올해 한 지역 일간지 신문사에 입사한 선배가 입사 당시 경쟁했던 지원자가 스무 명 남짓이었다고 했다. '언론고시'란 말도 어쩌면 윗동네 그들만의 이야기가 아닐까 싶다.

그렇다고 서울에서의 생활이 쉬운 것도 아니다. <오마이뉴스> 인턴기자에 합격한 올해 초, 필자는 '어떤 기사를 쓸까'보다 '어디서 살지'를 걱정해야 했다. 교통비라도 아끼자는 심정으로 상암동 <오마이뉴스> 본사 근처를 뒤졌으나 고시원은 찾아볼 수가 없었다. 선택권은 원룸 뿐.

부동산 아줌마와 겨우 '쇼부(일본어라 유감이지만 이 단어가 주는 흥정판 특유의 눈살 찌푸려지는 분위기가 있다)'를 쳐 500에 45(보증금 500만 원에 월 45만 원)로 확정지었다. 이는 전남대 부근의 약 두 배에 해당하는 액수임은 물론, 나중에 광주서 놀러온 친구에 따르면 방도 더 "코딱지만"했다.

큰사진보기

|

| ▲ 올해 1, 2월 <오마이뉴스> 인턴기자를 하며 살았던 자취방 풍경. 보증금 500만원에 월세 45만원이었으니 인턴기자 월급으론 밥 챙겨 먹기도 부담스러웠다. |

| ⓒ 소중한 |

관련사진보기 |

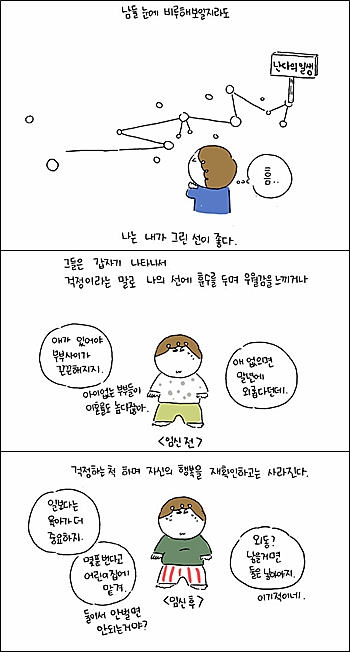

지방대생이라 서럽다, 하지만..."삐뚤빼뚤해도 나름대로 점을 이어가며 살고 있고 … 남들 눈에 비루해보일지라도 나는 내가 그린 선이 좋다. … (그런데 누군가) 갑자기 나타나서 걱정이라는 말로 나의 선에 훈수를 두며 우월감을 느끼거나, 걱정하는 척 하며 자신의 행복을 재확인하고는 사라진다."웹툰

<어쿠스틱 라이프>(바로가기)의 한 장면이다. 이 웹툰의 작가이자 주인공인 '난다'(필명)가 임신을 한 뒤 주변 사람들의 갖은 훈수에 느낀 감정을 표현한 것인데 필자가 처한 지방대생으로서의 현실을 대변하는 말 같아 공감이 간다.

앞서 말했듯, 맞다, 지방대생은 서럽다. 하지만 대학에 합격했을 때 "축하한다"는 말 대신 "거기도 좋은 학교지"란 말을 듣고 싶지는 않다. "지방대생은 영어를 더 열심히 해야 해" 또는 "서울로 가서 경험을 많이 쌓아야 해" 따위의 '지방대생이 특별히 더 가져야 할 경쟁력'을 조언 받고 싶지도 않다. 수도권 대학으로의 편입 경험과 노하우는 더더욱 듣고 싶지 않다. 그냥 똑같은 대학생이고 싶고, "내가 그린 선"대로 살고 싶다.

설움의 감정도 내 것이고 싶다. 아니, 본래 그 감정은 내 것인 게 맞다. 남이 내게 "지방대생은 서럽지"라고 말하는 걸 듣고 싶지 않다. <어쿠스틱 라이프>의 난다는 "내가 당신처럼 살지 않는다고 해서 당신의 방식이 잘못됐다고 말하는 것도 아닌데 어째서 자꾸만 고쳐주려 애쓰는 것일까"라고 말한다. 지방대생을 서울의 대학생과 다른 영역으로 보니까, 그리고 서울의 대학생에 맞춰 넣으려 하니까 그게 서러운 거다.

큰사진보기

|

| ▲ 웹툰 <어쿠스틱 라이프> 중. 이 웹툰의 작가이자 주인공 '난다'(필명)는 "내가 당신처럼 살지 않는다고 해서 당신의 방식이 잘못됐다고 말하는 것도 아닌데 어째서 자꾸만 고쳐주려 애쓰는 것일까"라며 '참을 수 없는 오지랖'에 일침을 날린다. |

| ⓒ 난다 |

관련사진보기 |

'지방대생 설움', 보다 근본적인 이야기를 해주세요때문에 지난 10일 <한겨레>에 실린

'강원대 79학번, 우리땐 대기업 취직도 했지만 요즘은…'(바로가기)이란 기사는 지방대생에겐 마냥 탐탁지 만은 않다.

"<한겨레>가 강원대 경영학과 1979년 입학자와 2000년 입학자 가운데 임의로 5명씩 골라 취업형태를 파악했더니, 20여년 전 선배들이 한국통신 등 공기업이나 현대그룹 등 대기업에 취업했던 것과 달리 최근 졸업자들은 지역 농협, 하급 공무원, 영업직 사원 등으로 취업한 것으로 나타났다."지방대의 취업률이 낮아진 것은 사실이고, 과거에 비해 그 위상이 떨어진 것도 틀린 말은 아니다. 하지만 취업률이 대학경쟁력을 오롯이 대변하지는 않는다. 또한 대기업과 수도권으로 취직하는 게 좋은 것이라 말하는 것도 옳지 않다. 기사가 단순히 지방대생의 설움만을 전하는 게 목적이 아니었다면 보다 본질적이고 구조적인 문제를 꼬집었어야 했다. 왜 지방에 좋은 기업이 적고, 왜 학생들이 지방을 떠나는지 그 근본적인 이유 말이다.

수도권과 지방의 격차를 실감할 때마다 필자 자신도 인서울의 굴레에서 벗어나지 못하고 있다. 대학 다니는 내내 생각했던 게 '내가 취업할 때 즈음엔 지방의 사정이 조금은 나아지겠지'였다. 하지만 지금 취업할 시기고, 사정은 나아진 게 없다. 이 기사를 쓰기 전 서울에서 대학을 다니는 <오마이뉴스> 인턴 동기(들은 바로는 당시 인턴에 300여 명이 지원했는데 그 중 지방대생은 필자 포함 2명이었다)와 이야기를 나눴다.

그는 필자에게 "하나도 안 서러워 보여. 광주를 사랑하고, 전남대를 자랑스러워하잖아"라고 말했다. 언제까지 그렇게 보일 수 있을지, 잘 모르겠다. 고등학교 시절, '멋모르고' 인서울을 외치던 그때와 같이 곧 또다시 인서울을 외치고 있을 것이다. 달라진 게 있다면 이제 알고도 그래야 한다는 것.