|

| | | ▲ 손 떨림을 덜기위해 나무토막으로 손목을 괸 단청장이가 툭툭 불화를 그려낸다. 때로는 뭉툭뭉툭, 때로는 쩨쩨할 정도로 세심하게. | | | ⓒ 임윤수 | | 참 놀랍다. 지성이면 하늘도 감동하고, 돌부처도 돌아앉게 한다고 하더니 불화로 닫집(법당 안의 탁자 위를 덮도록 만든 집의 모형)을 완성해 나가는 목공들의 정성과 단청장이들의 지성이 놀랄 만큼 지극하다.

지극한 효자는 중병의 부모를 위해 손가락을 자르고, 지극한 열부는 지아비의 신발을 삼기 위해 머리카락을 뽑았다고 하더니, 닫집을 장엄해 나가는 목공과 단청장이들은 지극한 불화를 그리려 그들의 청춘을 바쳤을 게 분명하다.

충북 진천에 있는 보련산 보탑사에서는 석달째 적조전 닫집불사가 진행 중이다. 닫집은 법당이라고 하는 불전(佛殿) 속 불전이다. 불전은 불자들이 경배하는 부처님을 모셔놓은 신성한 영역이다.

애초에는 넓은 건물 법당 정중앙에 부처님을 모셨다고 한다. 그러나 세월이 흐르며 부처님을 가까이 뵙고자 하는 세속인들이 부처님만의 영역인 법당을 들락거리고, 이런 욕심을 해소시켜주기 위해 중앙에 모셨던 불상(부처님)을 법당 뒤로 옮기며 법당 속 불전을 다시 마련하니, 그것이 닫집이다.

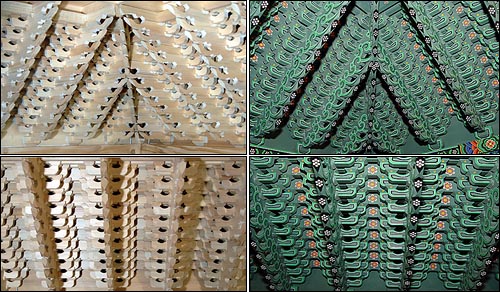

닫집은 부처님이 봉안된 공간, 불전 속 불전이니 여느 전각의 구조물이나 단청보다 화려하고 아름다운 게 보통이다. 이토록 화려하고 아름다운 닫집을 완성해 나가는 과정을 지켜보며 그 화려함과 아름다움은 그냥 얻어지는 게 아님을 느낀다. 닫집 불사를 발원한 사람들의 정성과 그 정성을 담아낸 스님들의 원력, 닫집을 완성해 나가는 많은 사람들의 지성이 여물어 내는 구도의 결정체임을 알게 된다.

| | | ▲ 한낱 나뭇조각에 불과할 수도 있는 널빤지에 연꽃을 조각해 넣고, 그 연꽃 조각에 염불 같은 단청이 덧대어진다. | | | ⓒ 임윤수 | | 목공들, 자신의 살점을 깎아내듯 불화를 조각한다

한낱 나뭇조각에 지나지 않을 수도 있는 널빤지지만 불화를 조각해 넣어 불심을 불어 넣으니 이 또한 경배의 대상이 된다.

잘 마르고 결 좋은 나무를 고르는 데도 남다른 안목이 필요했으리라. 백년이 될지 천년이 될지 모를 하 세월동안, 불전을 장엄할 불화를 담아낼 재료이며 바탕이니 백일기도를 올리는 정성으로 천일기도를 시작하는 서원으로 그렇게 골랐을 거다.

치수에 맞추고, 형태에 맞춰 잘라낸 널빤지에 불화를 새겨넣는다. 밋밋한 평판 불화가 아니라 나올 곳과 들어갈 곳이 올록볼록한 입체 불화다. 목공들이 조각 칼을 들었다. 집을 짓고 문틀을 짜는 목공들이 아니다. 말로써 표현할 수 없는 인간들의 삶과 세상, 생로병사와 희로애락을 칼끝으로 그려내는 불화전문 조각가들이다.

| | | ▲ 부처님의 일대기를 정리한 팔상도 역시 입체적으로 조각되고, 사실적으로 단청된다. | | | ⓒ 임윤수 | | 손가락에 물집이 잡히는 통증 정도는 애송이 시절에 겪은 그들의 애환이다. 더께처럼 경력이 쌓이니 하루종일 칼질을 해도 괜찮을 만큼 굳은살이 박여버렸다. 굳은살이 박였다고 섬세함마저 더뎌진 것은 아니다. 벗겨낸 굳은살 두께에 반비례해 그들의 조각은 섬세해지고 사실적으로 되었다. 그런 목공들이 섬광이 번뜩일 만큼 예리한 칼들을 움켜잡고 살점을 도려내듯 널빤지에 불화를 조각해 간다.

자칫 딴 맘이라도 먹고, 잠시 한눈이라도 팔면 칼끝이 흔적을 남기니 몸과 마음 그리고 칼끝이 혼연을 이룬다. 칼끝의 움직임이 반복되며 마음 속 형상이 조금씩 판자에 드러난다. 밋밋하기만 했던 널빤지에 연꽃 문양이 도드라지고, 온갖 사물들이 형체를 드러낸다.

조심하고 또 조심하건만 그래도 더 조심하라고, 정성을 기울이고 더 기울이라는 경계의 죽비 소리가 딱딱 울린다. 칼끝을 깊숙이 넣을 때는 심호흡으로 마음을 가다듬는다. 그래도 바들거리는 손 떨림이 있기에 마음 졸이며 선형을 완성해 간다.

| | | ▲ 설산고행과 녹야원에서 설법을 하는 장면도 입체적이고 사실적이다. | | | ⓒ 임윤수 | | 수십 개의 널빤지에 삼라만상이 조각되고, 어우러질 나뭇조각이 수천 개로 다듬어진다. 무수히 많은 나뭇조각을 맞추고 끼워나간다. 손톱 크기의 나뭇조각들이 미로를 찾아가듯 제자리를 찾아간다.

작은 틈새 하나 없이 나뭇조각들이 빼곡하게 맞춰지니 경이로울 정도로 가지런하게 닫집 외형이 되며 조형물이 된다. 이렇게 작거나 큰 조각판들을 맞추고 조립해가니 법당 안에 천상, 또 하나의 불전이 오롯하게 형성된다.

나무를 고르고 결을 맞춰서 켠 널빤지를 다시 크기에 맞춰 자르고, 불화를 조각할 바탕 목이나 맞추기를 할 조각으로 모양새를 다듬었다. 이렇게 마련된 바탕나무에 숨소리 같은 조각솜씨로 불화를 조각하고, 다듬어진 조각목들을 맞춰나가니 나무색 닫집이 만들어진다.

이렇게 완성된 나무 닫집에 단청장이들이 단청을 한다. 불자들의 불심과 기도하는 이의 정성을 알록달록한 색깔로 덧입혀 나간다. 헛손질이라도 하듯 부지불식간 그려가지만 거기엔 단청장이가 되기까지의 인고가 있었다.

| | | ▲ 손가락만한 조각들을 하나하나 끼워맞췄다. | | | ⓒ 임윤수 | | 단청, 불심을 토해내는 그들만의 몸부림

허허벌판, 흙색뿐인 대지에서 뾰족뾰족 올라오는 새싹들처럼 온갖 형상들이 붓끝에서 돋아 오른다. 바위틈새를 비집고 올라오는 대지의 생명력, 떡잎을 짊어진 채 흙더미를 밀치며 올라오는 구부정한 새싹들처럼 나무 빛 널빤지 위에서 광대놀음 같은 붓놀림이 시작된다.

붓끝이 춤을 춘다. 살풀이춤을 추는 무녀의 발놀림, 사뿐사뿐 내딛는 발걸음처럼 때로는 흐느적거리고, 때로는 꺾어질 듯이 곧게 뻗는다. 펄럭이는 장삼 자락처럼 훠이훠이 흔들리는가 했더니 두 팔을 치켜드는 춤사위처럼 부드러운 곡선을 그리며 살갑게 내려앉는다. 뭉툭뭉툭 칠해가는 가더니 쩨쩨할 정도로 소심하게도 그린다.

여기저기서 돋아오르는 대지의 새싹들처럼 단청장이가 잡은 붓끝은 꿈틀꿈틀 춤사위를 멈추지 않고 삼라만상을 그려나간다. 단청장이가 한숨을 쉬면 붓끝도 한숨을 쉬고, 단청장이가 한눈을 팔면 붓끝도 한눈을 판다. 단청장이와 붓은 하나가 되었다. 금실 좋은 부부처럼 단청장이와 붓이 찰떡궁합을 이룬다.

단청장이는 붓의 성정을 알고 붓 또한 단청장이의 속내를 알고 있으니, 단청장이와 붓은 부창부수의 경지다. 불심을 그려내겠다는 단청장이의 속내와 이를 거스르지 않겠다는 붓의 성정이 조화를 이루니 불경 속 삼라만상이 형형색색으로 탄생한다.

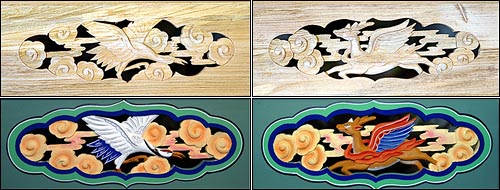

| | | ▲ 칼끝이 움직이면 물고기가 태어나고, 붓끝이 움직이니 지느러미가 움직였다. | | | ⓒ 임윤수 | |  | | | ▲ 꽃사슴은 물론 희망을 날개짓하는 학도 그들의 손끝에서 숨소리처럼 완성되었다. | | | ⓒ 임윤수 | | 붓끝에서 연꽃이 피어나고, 다시 쓱쓱 붓끝을 놀리니 연꽃에는 연실이 맺히며 연향을 분출한다. 꽃사슴이 태어나는가 했더니 쓱쓱 붓질 몇 번에 하늘을 날 수 있는 날개가 돋는다. 허상 아닌 허상, 도솔천 내원궁이 눈앞에 펼쳐진다.

붓끝에서 태어난 물고기들이 뻐금뻐금 입질을 하며 지느러미를 흔든다. 아장걸음을 걷는 아기코끼리가 꽃단장을 하고, 천상의 여인은 피리를 불어 천상의 소리를 들려준다. 천상의 여인이 불어대는 그 하늘거리는 피리소리는 감미로움으로 다가오고, 연꽃의 향기로움에 마음이 맑아진다.

날개짓하는 학의 모습에서 푸드덕거리는 희망이 그려지고, 설산고행을 하고 있는 석가의 모습에서 구도자의 길이 보인다. 뿐만이 아니다. 녹야원에서 깨우침을 설하던 부처님의 모습이 완성되니 마음의 귀가 쫑긋 열린다.

붓놀림에 힘이 있다. 숨소리조차 고르느라 조심스런 몸짓이지만 거칠 게 없다. 거칠 게 없으니 막힘도 없다. 마음 가는 대로 손끝을 놀리고, 손끝이 가는 대로 붓끝을 그려나간다.

붓끝이 지나간 자리엔 흔적이 남지만 그건 단순한 흔적이 아니다. 단청장이로 일생을 살아온 그들의 경륜의 세월이며 지극한 정성이다. 불심을 토해내는 그들의 몸부림이다.

| | | ▲ 아무리 봐도 놀랍다. 보고 있는 가슴에도 덩 하니 해가 돋는다. | | | ⓒ 임윤수 | | 10년은 돼야 붓을 들 수 있다니 단청장이가 된다는 건 하나의 경지

단청장이가 붓을 들었을 때는 이미 불화의 경지에 이르렀음을 뜻한다고 한다. 심부름이나 하는 허드렛일로 시작해 7년 정도는 지나야 물감을 만질 수 있다고 한다. 물감 심부름을 하며 색감을 익히고, 불화에 대한 기본 구도와 색 배치를 익힌다고 한다.

그렇게 10년 정도의 시간이 지나면 '척' 보면 알고, '턱' 대면 붓끝에서 불화가 묻어나오니 그 때야 단청을 하는 붓을 잡을 수 있다고 한다.

밑그림도 없고 작업 지시서도 없는데 단청장이들은 척척 불화를 그려나간다. 물감이 들어있는 물감통과 손가락에 나눠낀 붓 몇 개가 그들이 가진 전부다. 군더더기처럼 더 챙긴 것이 있다면 손떨림을 덜기 위해 손목을 받칠 수 있는 길쭉한 나뭇조각이 고작이다.

| | | ▲ 아기코끼리는 꽃단장을 하고, 천상의 연인은 천상의 소리를 피리소리로 들려준다. | | | ⓒ 임윤수 | | 그들은 불화의 모든 것을 머리에 담고있는 듯, 보는 것도 듣는 것도 없이 척척 그려나간다. 지그시 입술 다물고 두 눈 치켜뜬 채 한 땀 한 땀을 수놓아 가듯 불화를 완성해 간다.

먼 길을 떠다니는 수행승처럼 멈춤도 없지만 서두름도 없다. 완성하기까지의 날짜를 어림잡았겠지만 꼭 지키려 아등거리지 않는다. 그들이 갖춰야 할 제일의 덕목인 지성에 아등거림은 자칫 흠집이 될지도 모르니 서두르지 않는다는 게 그들 세계의 불문율인가 보다.

그들이 붓끝에 묻히는 건 단순한 물감이 아니고, 그들이 붓끝으로 그려내는 건 그냥 그림이 아니라는 걸 알지만 놀랍기만 하다. 붓끝으로 정성을 찍어 불심으로 그려낸다는 걸 알지만 그들의 지극함이 놀랍기만 하다.

불사를 발원한 사람들의 정성과 그 정성을 담아낸 스님들의 원력, 닫집을 완성해 나가는 과정에서 혼신을 다한 많은 사람들이 십시일반으로 보시한 기도와 서원이 장엄한 닫집으로 여물어갔다. 구도의 결정체로 여문 닫집은 보는 이들에게 기쁨도 주고, 두 손을 모으게 하는 불심의 발심처가 되니 들리지 않는 법문이며 읽을 수 없는 다라니다.

| | | ▲ 10년은 돼야 붓을 잡을 수 있다니 단청장이가 된다는 건 그들 세계에서 이룰 수 있는 또 하나의 경지다. | | | ⓒ 임윤수 | |

덧붙이는 글 | 완성된 닫집은 오는 4월 22일, 보탑사에서 열리는 닫집불사 회향 후 볼 수 있습니다.

|

|