| 오래된 잡지나 이미 수명이 다 한 물건, 잊힌 사람들을 찾아 넋 놓고 구경하는 걸 좋아하는 사람입니다. 이상하게 그런 것들이 궁금하고, 궁금해서 찾아볼 수밖에 없는 사람의 '이상한 구경기'를 시작합니다. [편집자말] |

영화 <헌트>는 이정재와 정우성이 23년 만에 동반 출연하는 작품이란 사실만으로 영화 팬들을 두근거리게 했다. 과연 영화도 재밌었지만, <헌트>를 말미암아 터져 나온 팬들의 '덕력'도 인상적이었다.

특히 팬들이 <태양은 없다>를 보고 내놓는 이런저런 감상은 두 사람의 우정(?)에 대한 열광으로도, 지난 작품에 대한 향수로도 보였다. 더불어 <헌트>는 세기말 젊은이들을 담아낸 <태양은 없다>보다 시간을 더 거슬러 올라간 시대를 배경으로 하니, 덕질을 위한 모든 조건이 드라마틱했다.

게다가 SNS와 유튜브에 들어갈 때마다 두 배우는 새로운 곳에서 무대인사를 하고 영화를 홍보했다. '여기까지 나온다고?'와 '최정상의 배우들도 저렇게 열심히 뛰는데 내가 뭐라고 쉬지?'가 내 안에서 부딪혔다. 감사 인사를 하는 배우들과 그런 이정재와 정우성을 온갖 방법으로 환영하는 관객 모두가 행복해 보였다.

덕질이 또 다른 덕질을 불러오는, 덕질의 거대한 눈덩이를 제3자 입장에서 흐뭇하게 바라보던 중, 헌책방에서 두 배우에 대한 상상을 더욱 풍성하게 해줄 잡지를 발견했다. <헌트>의 총격신을 볼 때처럼 두근거렸다.

<태양은 없다> 속 젊음, 관록이 쌓인 <헌트>, 그 사이의 이야기

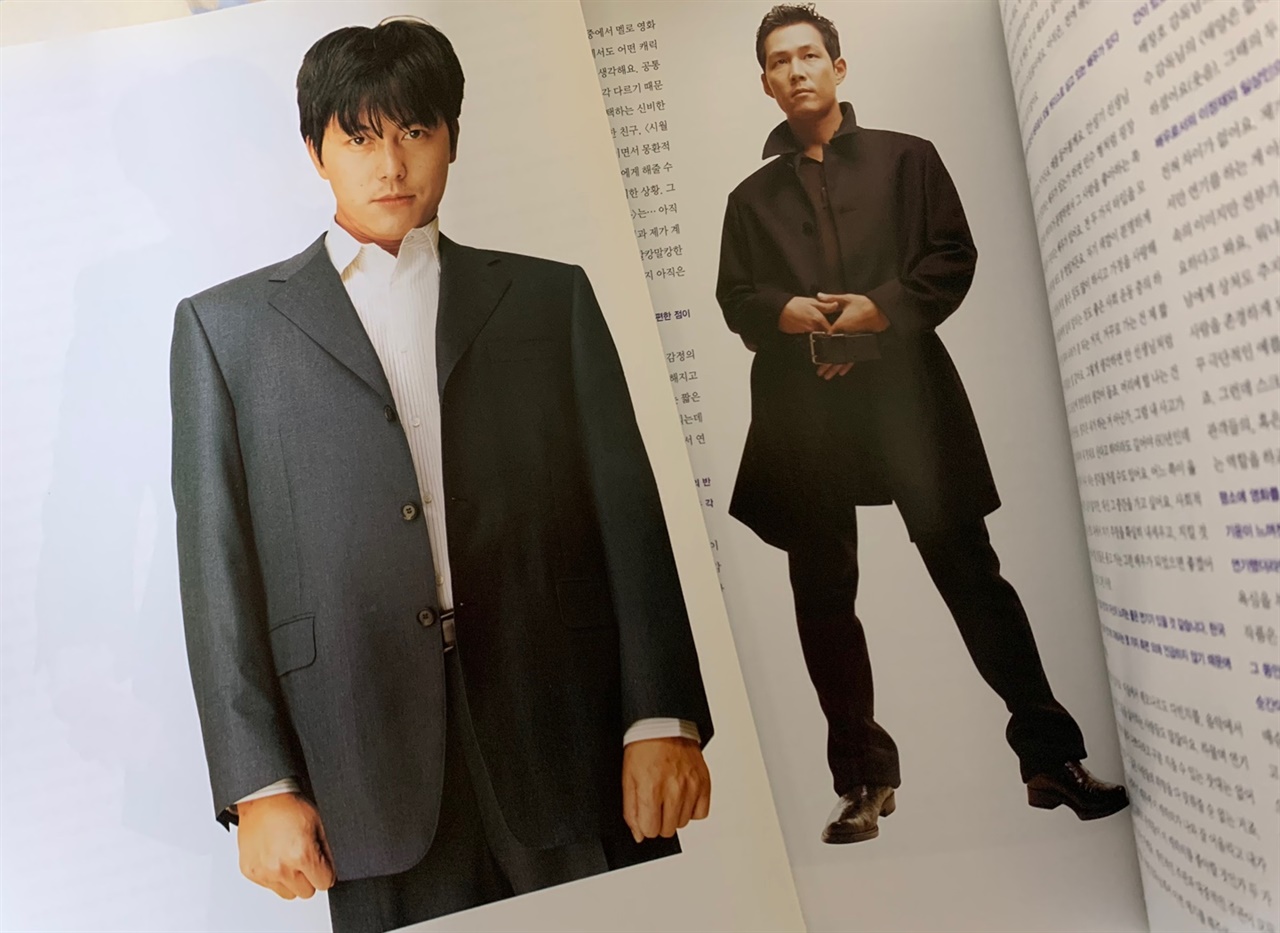

정우성은 2001년 6월에, 이정재는 같은 해 11월에 영화전문지 <키노>의 표지를 흑백으로 장식했다. 이 역시 아름다운 필연으로 보인다. 새로운 세기의 시작에 선 두 배우의 인터뷰를 읽으니 <태양은 없다>와 <헌트>를 떠올릴 수밖에 없었다.

예를 들면, 요원답게 각 잡힌 액션과 감정이 폭발하는 계단 격투 장면이 일품인 <헌트>도 멋지지만, <태양은 없다>에서 날것의 주먹을 날리는 도철(정우성)의 움직임도 인상적이지 않나, 생각하게 되는 것이다. 정우성은 인터뷰에서 이렇게 말한다.

"격렬한 싸움을 하거나 오토바이를 타는, 흔히 우리가 말하는 멋진 장면들에서는 폼을 너무 잡으면 안 된다고 생각해요. 그 상황은 이미 '멋지다'라는 전제를 가지고 있기 때문에 오히려 멋진 행동에 신경 쓰지 않는 게 상황 속으로 녹아들고, 거기에다 다른 감정을 이입시키면 그 씬이 더 살아나는 거죠. 멋지게 잘 만들어지고 있는데 더 이상 포즈를 취할 필요는 없잖아요. 오히려 한 대 때리려다 미끄러지는 편이 인간적일 수 있다, 그런 저런 계산이 많아요." - 2001년 6월 '키노' 인터뷰, 이연호 기자

<헌트>의 엄청난 액션에선 도저히 인간적인 느낌은 받을 수 없었지만, 두 사람이 어떤 계산으로 격투 장면에 임했을지 즐거운 상상을 하게 만드는 답이다.

<헌트>의 여러 의의 중 하나는 이정재의 감독 데뷔작이라는 점이다.

2001년 11월 '키노' 인터뷰에서 이정재는 연기와 캐릭터에 대한 이야기를 나눴는데 그중 '데뷔 감독들과 경험 있는 감독들과의 작업이 거의 반반 정도의 비중을 차지하는데, 두 타입의 감독들과의 작업은 어떻게 다르다고 보나'라는 질문에 대한 이정재의 대답이 눈에 들어왔다.

"신인 감독님들과 일할 때는, 영화 전체를 끌고 나가는 계산 같은 것들이 아무래도 경험 있는 감독님들과는 다르다 보니까 나중에 영화를 보면 감정선이 툭툭 끊기는 경우가 좀 있어요. 또 현장에서 같이 고뇌를 하니까 (웃음) 좀 힘들구요. 경험 있는 감독님들은, 물론 현장을 진행하는 과정이라든가 영화 전체를 보는 시각이 넓어서 좋지만 또 한편으로는 고정관념을 갖고 계시기 때문에 힘들 때가 있어요." - 2001년 11월 '키노' 인터뷰, 김용언 기자

지금의 이정재는 갓 데뷔한 감독이지만 영화 작업 경험이 풍부하다. 어느 쪽도 아닌 그는 현장에서 다른 이들과 어떤 고민을 나눴을까? 자기 자신을 어떤 감독으로 평가하려나? 질문이 꼬리를 문다.

큰사진보기

|

| ▲ 영화전문지 <키노> 2001년 6월호, 11월호 속 정우성과 이정재 |

| ⓒ 키노 | 관련사진보기 |

<태양은 없다>와 <헌트>, 그 강렬한 행운 속으로

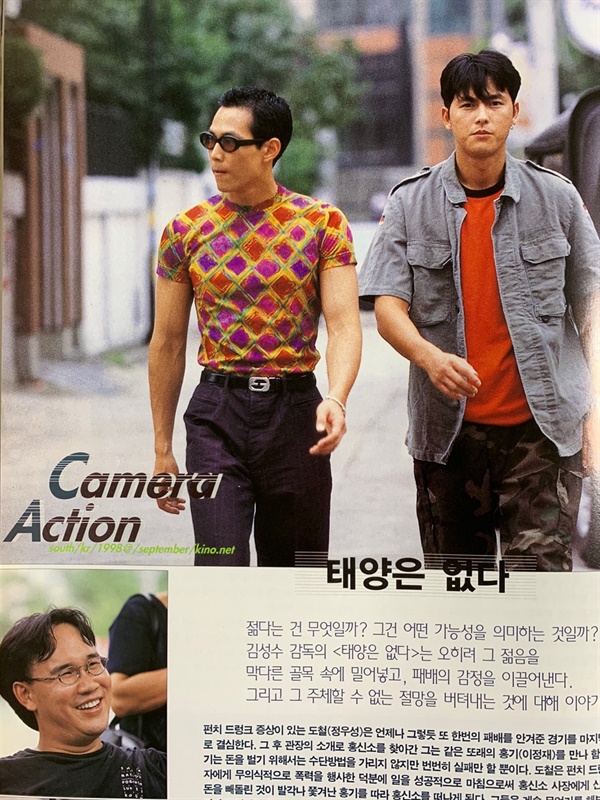

두 배우의 인터뷰를 읽은 후 <키노> 1998년 9월호 속 <태양은 없다> 크랭크인 현장 기사를 펼쳤다. <헌트>가 개봉한 8월 10일에서 며칠 지난 8월 17일, 서울 압구정동에 홍기(이정재)와 도철이 있다. <헌트> 속 평호(이정재)와 정도(정우성)만큼이나 어려운 상황에 놓인, 아니 좀 더 '노답'인 이들이다.

<태양은 없다>에서 홍기와 도철이 감내하는 현실이 누군가에겐 <헌트> 속 고뇌에 비해 작아 보일 수도 있겠다. 물론 서로를 예의주시하는 <헌트>같은 긴장감은 아니지만, <태양은 없다>는 다른 방식으로 아슬아슬하다. 안기부 요원의 삶은 알 수 없지만 홍기와 도철이 맞닥뜨린 청춘의 시간은 우리 모두의 삶에 깊은 흔적을 남겼기 때문 아닐까.

큰사진보기

|

| ▲ 영화전문지 <키노> 1998년 9월호 속 <태양은 없다> 촬영현장 기사 |

| ⓒ 황소연 | 관련사진보기 |

"말하자면 그들은 각기 다른 방식으로 막다른 골목에 '처박힌' 것이다. 그래서 인생이란 링 안에서 마치 마지막일 것만 같은 라운드를 펼쳐야만 한다. 하지만 승부는 이미 정해져 있다. 그렇다면 언제나처럼 자신들의 편이 아니었던 현실의 펀치를 맞으며 그들이 택하게 되는 것은 무엇일까? 자멸일까, 아니면 자기 투혼일까?" - 1998년 9월 <태양은 없다> 크랭크인 기사(이종은 기자) 중

문득 공상을 해 본다. <태양은 없다>에서 중요하게 활용된 '러브포션 넘버 나인(Love potion no.9)'이 <헌트>의 격투신에 깔린다든가, <태양은 없다>에서 두 청춘이 패배를 거듭하는 데엔 사실 스파이가 만든 음모가 도사리고 있다든가 하는. 완전히 다른 스타일의 영화를 겹쳐보며 이런 어이없는 상상을 할 수 있는 건 분명한 행운이다.

당장 내일 어떻게 될지 몰라도 "태양이 왜 없어, 자식아"라며 인상을 찡그리고 반문할 것 같은 1999년의 홍기와 도철을 떠올리게 하는, 2022년 걸출한 두 배우의 도전에 팬들은 힘찬 박수를 보낸다. 이 행운을 즐겨야 하니까.

<태양은 없다>와 <헌트>의 자기투혼, 그것을 안팎으로 겪어내는 배우의 필모그래피를 동시대에 감상할 수 있다는 감동이 마음에 남았으니까. 이야기의 힘은 그렇게 영원하고 무한하다. 시네필이 아닌 나조차 단숨에 깨달은 영화의 진실이다.