코로나19 이후로 미국에서 아시아인에 대한 증오 범죄가 격증하고 있다. 언론보도에 따르면, 지난달 샌프란시스코에서는 84세의 태국계 남성이 산책 중에 공격을 받고 숨졌다. 현지 시각으로 지난달 16일에는 뉴욕의 길거리에서 52세의 아시아계 여성이 백인 남성에게 공격을 받고 땅바닥에 쓰러졌다. 같은 날 그곳 지하철역에서는 71세 및 68세 아시아계 여성이 얼굴과 머리를 가격 당했다.

현재까지 범행 동기가 명확히 밝혀지지는 않았지만, 지난 16일 미국 동남부 조지아주 애틀랜타 일대의 총격 테러로 한국계 여성 4명을 포함해 여덟 명이 숨진 사건이 특히 주목을 받는 것도 위와 같은 분위기 때문이라고 할 수 있다. 이 점을 의식해 조 바이든 대통령도 17일 백악관에서 "아시아계 미국인들이 매우 염려한다는 것을 알고 있다"고 기자들에게 언급했다.

▲ 17일(현지시간) 미국 애틀랜타 총격 참사 현장인 골드스파 앞에 시민들이 빗속에 두고 간 추모 꽃다발과 글귀들이 놓여있다. 2021.3.18 ⓒ 연합뉴스

아시아계에 대한 증오범죄

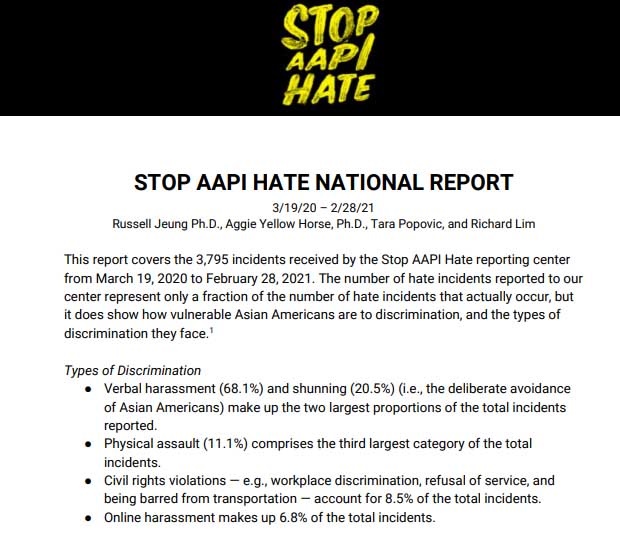

아시아·태평양 출신 미국인(Asian American and Pacific Islanders)에 대한 인종차별 문제를 다루는 'AAPI에 대한 증오를 멈춰라(Stop AAPI Hate)' 사이트에 실린 'Stop AAPI hate 전국 보고서 2020.3.19.~2021.2.28(Stop AAPI Hate National Report 3/19/20 – 2/28/21)'에 따르면, 이 사이트를 운영하는 신고센터에 지난 11개월간 접수된 인종차별 사건은 3795건이다. 차별을 당했다고 누구나 다 신고하는 것은 아니므로, 실제 발생 건수는 이 수치를 상회할 수밖에 없다.

보고서에 요약된 차별 유형을 보면, '언어적 괴롭힘'이 68.1%로 가장 많고 '기피'가 20.5%로 그다음이다. 샌프란시스코와 뉴욕에서 벌어진 사건들과 비슷한 물리적 공격은 11.1%로 세 번째다. 한편, 직장 내 차별, 서비스 제공 거부, 교통수단 차단 등은 도합 8.5%이고, 온라인상의 괴롭힘은 6.8%다.

차별 대상으로는 여성이 압도적으로 많다. 남성의 피해 사례보다 2.3배나 많다. 또 중국인(42.2%)이 가장 많이 당했고, 그 다음으로는 한국인(14.8%), 베트남인(8.5%), 필리핀인(7.9%)이다. 발생 장소로는, 직장(35.4%)이 가장 많지만 거리(25.3%)나 공원(9.8%)도 적지 않다. 전혀 모르는 사람에 의해 무방비 상태로 피해를 입는 사례도 많았던 것이다.

최근 1년 새에 이런 현상이 심각해진 데에는 코로나19로 인한 경제적 불안이나 조지 플로이드 사건으로 인한 사회적 갈등이 원인이 되기는 했지만, 보다 더 본질적인 측면에도 시선을 돌리지 않을 수 없다. 이것이 아메리카합중국의 태생과 관련됐다는 측면이 바로 그것이다.

▲ 아시아·태평양 출신 미국인(Asian American and Pacific Islanders)에 대한 인종차별 문제를 다루는 'AAPI에 대한 증오를 멈춰라(Stop AAPI Hate)' 사이트에 실린 'Stop AAPI hate 전국 보고서 ⓒ Stop AAPI Hate 캡처

차별 DNA

대서양을 건너 북아메리카대륙 동부에 상륙한 앵글로색슨족은 인디언(인도인)으로 불리게 될 토착 원주민들을 서쪽으로 밀어내면서 자신들의 영역을 확장시켰다. 이 시기에 미국인들의 의식 구조를 지배한 것 중 하나가 '프런티어(frontier) 정신'이다.

프런티어는 미개지대와 문명지대의 중간 지대로 인식됐다. 스스로를 개척자로 규정한 미국인들이 볼 때, 인디언들은 미개지대에 사는 야만족인 반면, 자신들은 최일선 프런티어에서 문명을 서쪽으로 확장시키는 성스러운 사명의 집행자였다.

미국 역사학자 프레더릭 잭슨 터너(Frederick Jackson Turner, 1861~1932)는 1893년 발표한 '프런티어 가설'에서 '프런티어 안에서 미국적인 것, 이를테면 민주주의·개인주의·평등주의·실용주의·물질주의 등이 창출된다'며 그간의 역사를 정리했다.

영국 역사저술가 폴 비드 존슨(Paul Bede Johnson)은 터너의 가설과 관련해 <미국 국민의 역사(A History of the American People)>에서 "그는 이동하는 프런티어의 존재를 미국 전체의 사회적·경제적 문제의 용해제로 제시"했다고 한 뒤 이것이 미국 역사가들의 인식의 틀을 형성했다고 평가했다.

이처럼 미국인들은 프런티어 서진(西進)에 아름다운 의미를 부여했지만, 그것은 제3자 시각에서 보면 인디언을 야만으로 규정하고 서쪽으로 추방하는 과정이었다. 이런 과정을 거쳐 미국이 태생하고 성장했으므로 '인디언 인종의 추방'이 미국 역사의 근저에 자리 잡고 있다고 볼 수밖에 없다.

미국의 인종차별이 그것으로 다 끝나지 않았다는 점은 두말할 나위도 없다. 다 끝났다면, 1968년 4월 4일 마틴 루터 킹 목사가 쓰러지는 일도, 작년 5월 25일 조지 플로이드가 숨이 막혀 질식하는 일도 없었을 것이다.

미국인의 입장에서 볼 때, 인디언이 '추방의 대상'이었다면 흑인은 '노예화의 대상'이었다. 흑인은 인디언처럼 밀어냄을 당하지는 않았지만, 그 대신 미국 백인의 생산수단으로 격하돼야 했다.

남북전쟁으로 좀 완화되기는 했지만, 흑인 차별이 여전하다는 점은 도널드 트럼프 행정부 마지막 해에 적나라하게 드러났다. 미국이 세계를 이끌게 된 제2차 세계대전 이후에는 노골적 측면이 다소 덜해졌지만, 미국은 인종차별과 인권 문제에서 '문제적 국가'라는 비판을 피하기 어렵다.

미국은 1886년에 인디언과의 전쟁을 대략적으로 끝낸 뒤에는 보다 더 서쪽을 향한 식민지 확보를 서둘렀다. 아시아·태평양 무대를 향한 식민지 확보 경쟁에 본격적으로 뛰어든 것이다.

미국의 아시아·태평양 침공은 그 전에도 있었다. 1853년에는 페리 함대가 도쿄 동쪽 에도만을 위협한 뒤 이듬해에 일본 시장을 개방시켰고, 1866년에는 제너럴셔먼호를 평양에 침투시키고 1871년에는 흥선대원군 정권을 상대로 신미양요를 일으켰다.

이렇게 제한적으로 표출되던 아시아·태평양에 대한 팽창 의욕이 인디언 문제의 대체적 해결을 계기로 본격 표출됐던 것이다. 1898년에 미국이 필리핀·괌·하와이 등의 태평양 주요 섬들을 점령한 것은 그런 배경에서 일어났다.

위와 같이 아메리카대륙을 넘어 아시아·태평양을 향한 팽창 기운이 조성되던 19세기 후반에 미국인들의 의식을 지배하기 시작한 관념이 있다. 바로, 아시아 인종에 대한 지배와 차별의 합리화다.

인디언은 추방의 대상, 흑인은 노예화의 대상이었다면, 미국 백인이 볼 때 아시아인은 '교화의 대상'이었다. 상대를 그렇게 보는 시선은 인디언이나 흑인을 대할 때도 나타났지만, 아시아인을 대할 때는 한결 더 강하게 표출됐다.

인디언은 미국인에 의해 위축된 상태였고 흑인 노예는 미국인의 지배하에 들어간 상태였다. 반면, 서쪽 아시아인들은 독자적 문명을 갖고 있었다. 그래서 아시아인에 대한 '교화의 의지'가 더 강할 수밖에 없었다. 미국인들은 식민주의적 팽창 의욕을 문명적 교화라는 구실로 미화했다.

▲ 17일(현지시간) 미국 애틀랜타 총격 참사 현장인 골드스파 정문 앞에서 한 흑인이 1인 연대 시위를 하고 있다. 2021.3.18 ⓒ 연합뉴스

교화라는 미명하에 진행된 식민주의 팽창

2011년에 <경주사학> 제34집에 수록된 강택구 동국대 교수의 논문 '19세기말 미국제국론에 투영된 인종론에 대한 고찰'은 그런 미국 내 흐름을 주도한 인물 중 하나인 존 피스크(John Fiske)의 주장을 이렇게 소개한다.

"사회진화론적 관점에서 미국의 역할을 강조한 당대의 대표적 지식인은 존 피스크였다. 젊은 시절 기고한 글에(서) 그는 앵글로색슨인들이 북미대륙을 식민지화했을 때부터 시작된 '문명전파 사업'은 아직도 교화되지 않은 지구상의 다른 지역들을 문명권으로 동화시킬 운명을 가졌다는 것이며, 영어는 머지않은 장래에 세계인의 언어가 될 것이라고 주장하였다."

위 논문은 조시아 스트롱(Josiah Strong) 목사나 벤자민 키드(Benjamin Kidd) 같은 인물들에 의해서도 '세계문명 교화 책임'이 역설됐다고 설명한다. 이 시기 미국의 해외 진출이 아시아·태평양에 집중됐기 때문에 이 같은 의식은 아시아인들을 상대로 집중 표현됐고, 이는 아시아인들을 차별하는 명분으로도 활용됐다.

조선에서 미국인이 치외법권을 누릴 수 있도록 규정한 1882년 조미수호통상조약(한미수호통상조약) 제4조 하단에 '향후 조선의 법률제도가 미국 수준에 도달하면 미국이 치외법권을 철회한다'는 취지의 규정이 있다. 아시아인들을 미국 수준에 맞게 교화시켜야 한다는 인식이 조선과의 수교 및 통상 조약에도 스며들어 있었던 것이다.

아시아인에 대한 차별 의식이 미국인들의 심리에 자연스레 안착됐다는 점은 흑인 차별을 비판하는 공화당원들도 '아시아인 교화'만큼은 수긍했다는 사실에서도 드러난다. 위 논문은 "공화당은 새로이 획득한 먼 지역의 영토 내에 있는 유색 인종들의 인권문제를 경멸적인 시각으로 바라보고 있었"다고 말한다.

흑인을 차별해서는 안 된다는 인식을 갖고 있던 공화당원들도 아시아인 차별에 대해서는 문제의식을 갖지 못했던 것이다. 이런 분위기는 100여 년 전에 중국인·일본인 이민자들이 미국에서 특히 심한 차별을 당하는 배경이 됐다.

이처럼 미국은 인종차별의 토대에서 태생했고 그 위에서 팽창됐다. 미국 민주주의의 역사만큼이나 미국 인종차별 혹은 인권문제의 역사도 뿌리 깊다고 할 수 있다. 태생과 성장 과정에서 인종차별이 절대 비중을 차지했으니, 미국의 DNA에 인종차별 성향이 내재해 있다고 해도 과언이 아닐 것이다.

1945년 이후로 미국이 세계 최강이 되고 세계 규범을 주도하게 되면서, 인디언·흑인·아시아인에 대한 차별이 어느 정도 은폐된 측면이 있다. 그랬던 것이, 미국의 쇠퇴가 역력해지는 지금 상황에서 다시 수면 위로 떠오르고 있다. 지난 1년간 뉴스 화면에 나타난 미국 내 인종차별은 코로나19가 파생시킨 현상이기도 하지만, 동시에 미국 역사의 구조적 문제점을 반영하는 현상이라고도 해석할 수 있다.