'우리 가족이 코로나에 확진되어 격리되면 은이는 어떻게 되는 거지?'

코로나19와 관련해 격리 생활을 경험한 사람들의 이야기를 들을 때마다 나는 이런 걱정을 한다. 그리곤 질병관리본부, 지방자치단체 등 관련 사이트들을 뒤지며 보호자가 코로나에 감염되었을 때 반려동물은 어떻게 해야 하는지를 검색해본다.

'은이'는 만 8살 된 개로 우리 가족의 구성원이다. 2015년 유기견 센터에서 만난 은이는 사람끼리만 살 때는 알지 못했던 또 다른 세계로 우리 가족을 안내했다. 아무런 조건 없이 신뢰와 사랑을 주고 받는다는 것, 존재만으로도 소중한 것이 어떤 것인지 나는 은이와 함께 하면서 비로소 체험할 수 있었다. 우리 가족은 은이를 통해 삶이 확장되고 시야가 넓어지고 있음을 매일 느낀다.

하지만, 은이와 함께 외출을 할 때면 종종 마음이 쪼그라들곤 한다. 늘 목줄을 짧게 메고, 긴장을 하면서도 주변 사람들의 눈치를 살핀다. 어떤 사람들은 '귀엽다'며 달려와 은이의 의사와는 상관없이 쓰다듬어 주지만, 어떤 이들은 못마땅한 눈길로 쏘아보기도 한다.

여행이라도 갈 때면 더욱 긴장된다. '반려견 동반 펜션'이 많아져 숙소를 구하는 건 예전보다 쉬워졌지만, '반려견 동반'에 대한 규정이 없는 관광지가 대부분이기에 거의 항상 망설여지거나 조심스럽다. 그럴 때마다 나는 실감한다. 반려인구가 1500만 명에 달한다고 하지만, 여전히 반려동물은 한국 사회에서 '보이지 않는 존재'임을 말이다.

큰사진보기

|

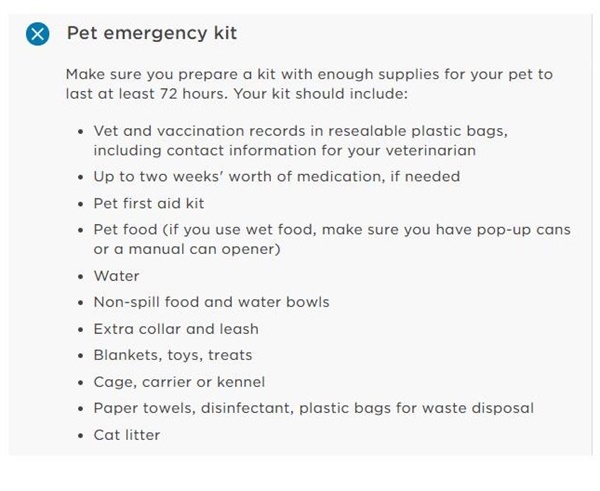

| ▲ 캐나다 밴쿠버시 홈페이지에는 재난 시 반려동물을 위한 준비사항들을 명시해 두고 있다. |

| ⓒ city of vancouver | 관련사진보기 |

이런 나는 '신세계'를 경험한 적이 있다. 2017년부터 2019년까지 캐나다 밴쿠버에 머물 때였다. 은이까지 온 가족이 2년간 밴쿠버에 거주했었는데 그 곳에서 반려동물은 엄연한 사회의 구성원이었다. 집을 구할 때도 반려동물 거주 가능 여부가 명시되어 있었고, 상점이나 관공서, 공원, 관광지 등에는 모두 반려동물 동반 가능 여부가 표시되어 있었다.

동반이 불가한 곳에서 규칙을 어기면 과태료가 부과되었지만, 출입이 가능한 곳에서는 반려동물을 위한 배려가 확실했다. 상점이나 관공서에서는 동반하는 개들을 위한 물그릇을 내어 두었고, 관광지에는 반려동물을 위한 물과 배변봉투, 전용 배설물 쓰레기통이 설치되어 있었다. 밴쿠버시는 화재나 지진 등에 대비해 각 가정에서 비상 가방을 싸 두도록 권고했는데, 시 홈페이지에는 반려동물을 위한 비상 가방을 싸는 요령도 명시되어 있었다.

야생동물 또한 함께 살아가는 존재로 받아들여지고 있었다. 도심과 근교에는 작은 동물들은 물론 코요테와 곰도 함께 살아갔는데 이들을 쫓아내려 하지 않았다. 야생동물을 만났을 때 그들을 자극하지 않고 안전하게 대처하는 법을 배우고 익히면 되는 것이었다.

어딜 가나 동물의 존재를 염두에 두고 있는 사회에서 나는 편안했다. '반려동물 동반'이 원칙인 아파트에 살았기에 개가 좀 짖어도 긴장되지 않았다. 외출시에도 규정만 잘 지키면 되었기에 쓸데없이 타인의 눈치를 보거나 주눅 들지 않아도 됐다.

귀국한 후 은이와의 외출이 조심스러울 때마다 나는 생각했다. 밴쿠버 시민들은 정말 동물을 좋아한다고. 왜 한국엔 아직도 동물을 좋아하지 않는 사람이 많은 걸까 안타까워했다. 어떤 사회는 동물을 엄연한 사회 구성원으로 받아들이는데 우리는 그렇지 않은 걸까 궁금하기도 했다. 이 질문에 대한 답을 나는 최근 <동물에 대한 인간의 예의>(이소영 지음, 뜨인돌, 2020)를 읽고 찾을 수 있었다.

좋고 싫음의 문제가 아니다

이 책의 저자 이소영 작가는 두 마리 개의 보호자이자, 지방자치단체에서 동물보호업무를 담당하고 있는 공무원이다. 동물보호단체에서 일하며 동물보호운동에 대한 석사학위 논문을 썼고, 국회의원실에서 보좌관으로 일하며 동물 정책 업무를 맡기도 했다. 작가는 늘 동물과 관련된 일을 해왔지만, 그 일들은 모두 민원인인 사람을 통해 이뤄졌다. 동물과 사람을 두루 만나며 일해온 저자는 책의 초반부터 이렇게 단호히 밝힌다.

인간이 모든 인간을 사랑할 수 없듯이 동물도 그러하다. 중요한 건 그 존재를 인정하고 존중하는 일일 것이다. 그리고 그 일은, 개인의 호불호가 한 생명의 존재 가치를 결정할 수 없다는 당연한 사실을 잊지 않는 것에서부터 시작된다. (19~20쪽)

처음엔 조금 당황스러웠다. 그동안 읽어온 대부분의 동물에 대한 책들은 동물을 '사랑하는 마음' 혹은 '연민'이라는 감정에 호소해오곤 했다. 그런데 이소영 작가는 처음부터 감정을 배제하자고 이야기하고 있었다. 하지만, 동물과 관련한 다양한 실무경험과 독서에 기반한 저자의 논조를 따라가다 보니 금세 고개가 끄덕여졌다.

저자는 동물을 학대하는 '동물쇼'를 관람하고, 우리에 갇힌 동물원의 동물들에게 열광하는 이들은 대체로 '동물을 좋아하는 사람'들임을 지적한다. 인터넷에 유포되는 동물들의 귀여운 표정들이 사람에 의해 연출된 것인 줄 모르고 '예쁘다'고 돌려보는 것도 동물을 사랑하는 사람들일 경우가 많다. 하지만 동물을 좋아해서 하는 이런 행위들은 동물을 존중하는 것과는 거리가 멀다. 오히려 사람의 편의에 따라 동물을 이용하거나 학대하는 행위를 강화할 뿐이다.

동물과 관련된 이슈들을 '감정'과 연관시키는 태도는 동물 학대를 방지하자는 주장을 '동물을 불쌍히 여기며, 좋아하는 사람들만 낼 수 있는 목소리'로 받아들이게 하는 요인이 되기도 한다. 감정적 차원에서 동물보호를 이해하는 사람들은 종종 동물을 보호하자는 주장을 '동물을 좋아하라고 강요'한다고 받아들이고 이는 동물보호에 대한 사회적 합의를 저해한다. 저자는 다시 한번 강조한다.

좋아하기 때문이 아니라 그것이 '옳기 때문에' 변화를 요구하는 사람들이 많아지기를 바라본다. (63쪽)

인간성의 회복이 관건

큰사진보기

|

| ▲ <동물에 대한 인간의 예의>. 이소영 지음, 뜨인돌출판, 2020 |

| ⓒ 송주연 | 관련사진보기 |

이런 '옳은 변화'를 위해 저자는 '사람을 존중하는 일'에도 호불호가 개입되어서는 안됨을 상기시킨다. 동물을 학대하거나 이용하는 일에 종사하는 사람들에 대해 개인적인 감정을 가질 수는 있지만, 그렇다고 해서 그들을 조롱하거나 함부로 대할 권리는 그 누구에게도 없다는 것이다.

옆에 있는 사람이 느끼는 부끄러움과 수치심도 읽어내지 못하는 사람들이 동물들의 마음은 어찌 그리도 깊이 헤아릴 수 있는 것일까. (47쪽)

뜨끔해지는 구절이었다. 나아가 저자는 인간이 '인간중심주의'를 결코 벗어날 수 없다고 말한다. '인간중심주의'는 인간의 관점과 기준에 따라 무엇이 중요하고 중요하지 않은지를 판단하는 것인데 '폐쇄적 인간중심주의'와 '개방적 인간중심주의'로 나누어진다.

'폐쇄적 인간중심주의'는 '인간이 자연을 지배하고 착취하는 것을 정당화하며, 인간 이외의 존재를 타자화하고 오직 자연을 도구로 사용하는 것을 합리화 하는 태도(216쪽)'다. 반면, '개방적 인간중심주의'는 '인간의 관점에서 사고할 수밖에 없는 인간의 인지적 숙명을 시인하며 우리의 사고가 전지적 시점이 아닌 인간적 시점에서 수행됨을 겸허히 받아들이는 태도(216~217쪽)'를 말한다.

나는 '개방적 인간중심주의'야말로 다른 종과 함께 살아가는 데 꼭 필요한 태도라는 생각이 들었다. 심리학에선 사람 사이의 존중을 위해 꼭 필요한 것으로 '타인의 마음은 나와 다르다'는 것을 인정하는 태도를 꼽는다. 하지만 가까운 사이일수록 상대방의 마음을 다 아는 것처럼 재단하고 이는 종종 폭력으로 이어진다.

사람끼리도 이런데 하물며 다른 종인 동물에게는 어떨까. 사람 사이에서 '사랑'이라는 이름으로 숱한 '폭력'이 자행되듯, 동물을 '사랑하는 마음' 역시 폭력이 되는 일이 허다할 것이다. 따라서 저자가 강조하듯, 동물을 위하는 일들은 '좋아하고 사랑해서'가 아니라, 우리는 인간의 관점을 버릴 수 없는 존재고, 때문에 지구상에 함께 살아가는 다른 존재를 '온전히 이해할 수 없다'는 겸손한 마음으로 '존중'하려고 노력해야 하는데 기반해야 할 것이다.

나는 비로소 알 수 있었다. 내가 경험한 동물과 함께 살아가는 '신세계'는 동물을 좋아하는 마음에서 비롯된 것이 아님을 말이다. 정서적 차원인 좋아하거나 싫어하는 마음은 개인의 자유다. 하지만, 우리가 누군가를 싫어한다고 해서 그 사람을 배척하고 학대할 자유는 없다. 동물에 대해서도 마찬가지다. 어떤 이에게 동물은 가족 같은 존재지만, 다른 이에게는 무섭고 피하고픈 존재일 수도 있다. 하지만 동물을 싫어한다는 것이 생명을 가진 존재를 함부로 대할 이유가 될 수는 없다.

내가 머물렀던 캐나다 밴쿠버에도 동물을 싫어하는 이들이 분명 있었을 것이다. 하지만 개인적인 '호불호'와 상관없이 생명을 존중한다는 원칙에 합의할 수 있었기에 동물을 함께 살아가는 존재로 받아들이고, 제도와 규칙 안에 동물을 포함시킬 수 있었을 테다. 이 규칙을 지키는 한 동물을 좋아하는 사람과 싫어하는 사람, 그리고 동물 모두가 서로를 존중하며 살아갈 수 있었다.

영국의 동물학자 제인 구달은 저서 <희망의 이유>에서 끔찍하고 불행한 일들 사이에서도 인류에게 희망이 있는 이유는 인간이 윤리적으로 진화하고 있기 때문이라고 했다. 정말 그렇다. 대부분의 문화권에서 계급제는 사라졌고, 인종 간의 차별이 줄었으며, 우리와 다른 종의 삶에도 관심을 기울이기 시작했다. 사람은 윤리적으로 더 많은 존재들을 포용하며 진화하고 있다.

나는 이제 한국 사회도 다른 종의 삶에 관심을 더 기울여야 한다고 생각한다. 그러기 위해 동물들을 사회제도 안으로 받아들여 함께 살아갈 수 있는 규정들을 만들어가야 할 것이다. 이는 사람을 존중하는 일이기도 하다. 그럴 때 제인 구달이 말하는 '윤리적 진화'를 통한 희망을 우리도 꿈꿀 수 있으리라 믿는다.

덧붙이는 글 | 이 글은 필자의 개인블로그(https://blog.naver.com/serene_joo)와 브런치(https://brunch.co.kr/@serenity153)에도 실립니다.