| 이 내용은 2017년 7월, 필자의 할머니 이복연씨 인터뷰를 재구성하여 쓴 글입니다.[기자말] |

2015년 8월 15일. 할머니를 만나러 찾은 요양병원. 병실 티브이에는 8.15 광복절 기념 대통령 연설이 방영되고 있었다.

"할머니. 할머니는 1945년 광복절에 어디에 있었어? 뭐 했어?"

1930년생 할머니는 1945년 8월 15일 광복을 온몸으로 겪었다. 가볍게 던진 내 질문에 대답은 할머니 대답은 묵직했다.

"8월 15일 조선이 독립하던 날. 난 열일곱 살이었다. 그때 기차역에서 근무했는데. 일본인들은 기차역에 주저앉아 땅을 치며 울더라. 일본 천왕이 있는 쪽을 바라보면서. 어찌나 서럽게 울던지. 내는 일본인들이 땅을 치고 울 때 이게 뭔가 했지. 어안이 벙벙했다. 나중에 알았다. 조선이 독립됐다데."

할머니 대답을 듣고 난 생각했다.

'살아있는 역사를 앞에 두고 난 책에서만 역사를 찾으려 했구나.'

할머니의 아버지. 어머니. 나의 외증조부 내외는 일제강점기 먹고 살기 위해 고향 경남 함안을 떠나 일본 아이치현 도요하시에 새 보금자리를 마련했다. 태어난 지 채 1년이 되지 않았던 할머니는 일본에서 다다미방을 뛰어다니며 자라났다. 그의 나이 열여덟이 되던 해 부모로부터 이야기만 들었던 한국 땅을 처음 디뎠다.

할머니는 이름이 세 개였다. 일본 친구들이 부르던 '미찌가와 하루코', 집에서 불리던 아명(兒名) '이형순', 공식적인 이름 '이복연'. 2년 뒤, 2017년 7월 여름. 요양병원을 찾은 나는 평소처럼 할머니 침대 옆에 노란 의자를 두고 앉았다. 가방 안에서 노트북을 주섬주섬 꺼내 침대 가장자리에 뒀다.

"할머니, 내랑 인터뷰 하자."

"아이고 마. 내가 할 이야기가 뭐 있다꼬?"

"걱정 마라. 할머니, 내가 알아서 잘할 수 있다. 자. 첫 번째 질문이다. 이복연씨는 일본 이름은 뭔가요? 일본 어디서 살았습니까? 기억납니까?"

"하모, 기억나지. 내 이름은 미찌가와 하루코. 일본 아이치현 도요하시 가와라마치 18번지에 살았습니다."

이복연 씨는 또박또박 대답했다. 그렇게 이복연씨 인터뷰가 시작됐다.

큰사진보기

|

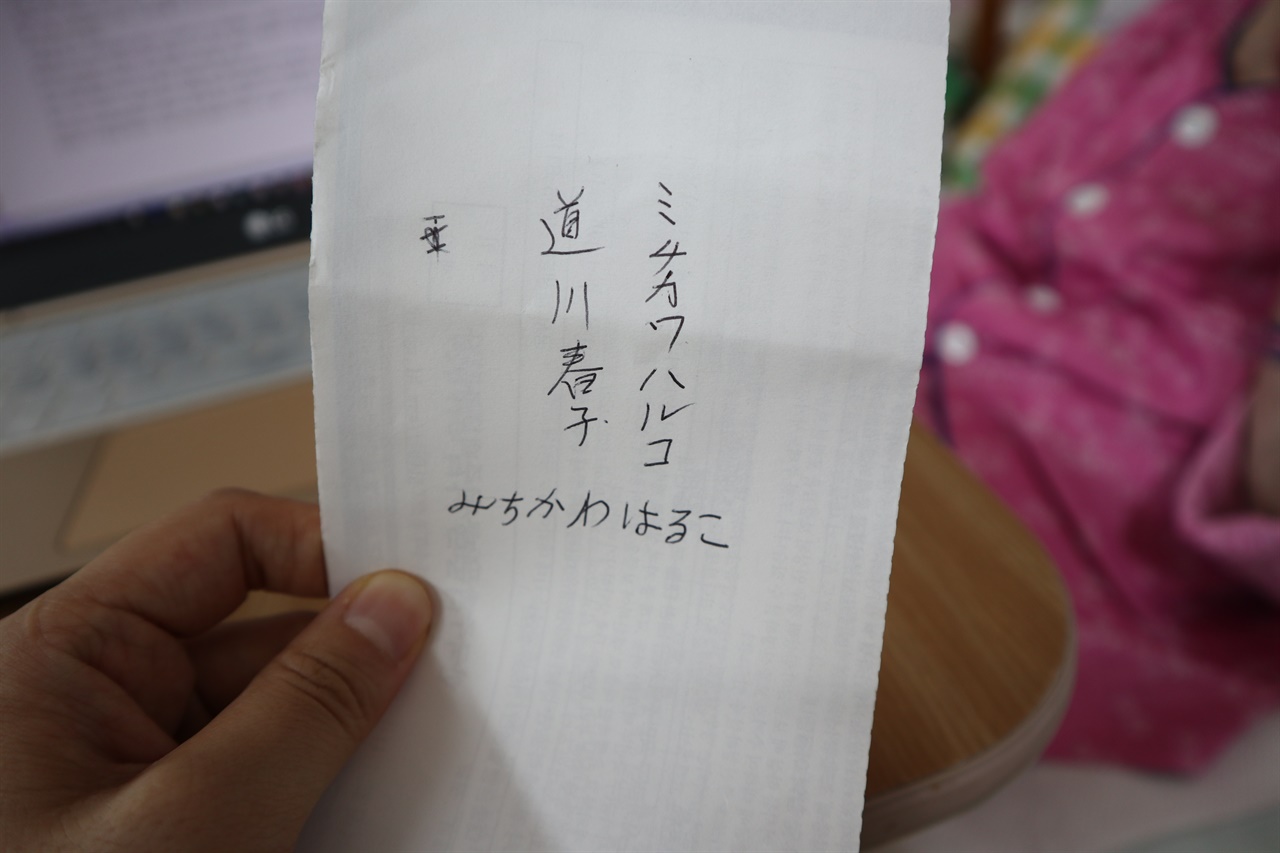

| ▲ "미찌가와 하루코" 미찌가와 하루코는 봄의 아이라는 뜻을 가지고 있다. |

| ⓒ 김예린 | 관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ "이게 내 일본 이름이다." 할머니가 자신이 쓴 일본 이름을 들고 있다. |

| ⓒ 김예린 | 관련사진보기 |

미찌가와 하루코와 이형순

"여러분 오래 기다려주셔서 감사합니다. 이 열차는 도요하시에서 출발해 나고야로 갑니다."

밝게 미소 지은 하루코가 안내 방송을 마치고 마지막 열차 탑승객을 확인했다. 150cm 작은 키에 깡마른 그가 빨간 스위치를 누르자 열렸던 열차 문이 쾅 닫혔다. 열차는 일본 아이치현 나고야시로 향했다.

나고야철도주식회사 열차 차장. 도요하시역에서 일하던 열일곱 미찌가와 하루코의 직함이었다. 도요하시역을 출발한 열차에 몸을 실은 하루코는 나고야에서 하룻밤을 묵고 다음 날 열차로 도요하시로 돌아왔다.

하루코는 많은 일을 했다. 매표소에 앉아 열차표를 팔고, 승강장에 내려가 파란 깃발을 흔들고 숨을 모아 호각을 불었다. 그의 호각 소리에 열차는 덜컹거리며 큰 바퀴를 움직였다.

"형순아."

하루코는 일을 마치고 집으로 돌아오면 '이형순'으로 불렸다. 조선인 이형순. 그의 집은 일본 아이치현 도요하시 가와라마치 18번지이었다. 동네에는 일본 사람보다 조선인이 많았다. 집 근처에는 절과 양계장이 있었다.

부모님은 조선 경남 함안군 출신이었다. 함안에서 아이 셋을 낳았지만 모두 잃었다. 형순의 엄마는 부정 탔다고 했다. 당산제 터인 줄 모르고 그 터에 이사를 했더랬다. 형순의 부모는 돈을 벌어야 했다.

일제강점기. 1930년 1월 21일 태어난 아기 형순을 안고 일본으로 건너갔다. 형순에게는 위로 14살 차이가 나는 언니가 있었다. 언니는 부모가 일본에 오기 전 열네 살 민며느리로 시집을 갔다.

일본에서 태어난 이진복과 이말순, 두 명의 동생이 있었다. 일본에서는 형순이 장녀였다. 어려운 형편이었지만, 엄마는 아들 이진복에게 비싼 기모노도 사 입혔다. 진복은 형순 등에 업혀 극진한 아들 대접을 받았다.

부모는 할 수 있는 일을 다 했다. 고물 장사를 하며 냄비를 팔았고 자전거를 타고 동네를 누비며 돈 되는 일을 찾았다. 형순도 가만히 있을 수 없었다. 집에서 실을 감으며 푼돈을 벌었다. 일본에서 자란 형순은 소학교, 중학교, 고등학교를 졸업했다.

"엄마, 학교에서 학부모 회의있는데‥. 아니다. 오지 마. 어차피 와도 무슨 말인지 모르잖아."

일본어보다 한국어가 익숙한 형순의 부모는 형순의 학교 학부모 회의에 참여한 적이 없었다. 형순이 먼저 부모에게 회의 참석을 말렸다. 일본에서 자란 형순에게 한국어보다 일본어가 편한 게 당연했다.

형순은 수학 공부를 즐거워했다. 형순이 학교에 가서 친구를 만나 공부하던 시간은 햇빛을 받아 반짝이는 물방울처럼 빛났다. 혼자 집에 있어야 했던 일요일은 무료했다.

일상은 비슷했다. 형순은 하교 후 다다미방에 뛰올라가 뒹굴었다. 가족들과 따뜻한 저녁 식사를 했다. 식사를 마친 뒤 엄마와 밤마다 온천으로 향했다. 온천에서 뜨거운 물에 몸을 푹 담근 뒤에 집으로 돌아와 잠을 청하는 게 그의 일상이었다. 어제와 오늘이 별다를 게 없는 하루였지만 형순은 그런 일상에 감사했다.

일본이 조선을 점령했던 시절, 조선인은 일본에서 조선인으로 취직하기 쉽지 않았다. '조선인'이라는 출생은 빨간 딱지였다. 하지만 때마침 일본은 미국을 주축으로 하는 연합국과 서태평양을 중심으로 '태평양 전쟁' 중이었다. 일본은 이 전쟁을 '대동아 전쟁'이라 불렀다. 많은 일본인이 징용돼 전쟁터로 갔다. 일할 사람이 부족했다. 고등학교를 졸업한 형순은 '조선인'이었지만 나고야열차주식회사에 취직할 수 있었다.

출근길은 생사를 오갔다. 머리 위로 미군의 B29 폭격기가 날아다녔다. 폭격기는 길을 걸어가던 사람을 향해 총을 쐈다. 길 가던 사람이 죽었다. 운전하던 사람도 폭격기 총알은 피하지 못했다. 사람들은 죽고 또 죽었다.

어느 날 출근길에서는 형순 옆에 길을 걷던 사람이 총을 맞아 눈이 나갔다. 폭격기 총알 소리가 요란했던 날은 집 옆에 미리 만들어뒀던 큰 굴에서 가족들과 밥을 먹고 잠을 잤다. 총알은 차별 없이 미국인, 일본인, 조선인의 팔, 다리, 머리에 꽂혔다.

1945년 8월 미국이 일본 히로시마와 나가사키에 원자 폭탄을 투하했다. 원자폭탄 투하로 일본은 태평양전쟁에서 항복을 선언했다. 1945년 8월 15일 일본은 패전국이 됐고, 조선은 독립했다.

'다들 왜 저러지. 조선인과 일본인은 다르구나.'

조선이 독립되던 날 아침. 형순은 여느 때와 같이 도요하시역을 향해 걸어갔다. 길에 서 있던 일본인들은 일본 천왕이 있는 곳을 향해 엎드렸다. 그들은 엎드린 채로 하염없이 눈물을 쏟아냈다. 퇴근 후 돌아온 집에서 형순의 아버지가 말했다.

"형순아, 우리는 조선인이니 다시 조선으로 가야 한다."

형순은 몰랐다. 조선의 독립이 형순에게 어떤 의미인지. 그는 일본에서 자랐지만, 일본을 떠나야 했다. 일본에 혼자 남을 수 없었다. 형순은 아버지 말에 따라 조선으로 가야했다.

"애들아, 나 이제 조선으로 가. 그동안 고마웠어. 잘 지내."

형순의 일본 친구들은 눈을 동그랗게 뜨고 형순을 쳐다봤다. 형순과 알고 지낸 시간 동안 형순이 조선인인 줄 꿈에도 몰랐기 때문이다. '잘 지내'라는 인사가 마지막이었다. 이별은 짧았고 형순은 친구들을 영영 만나지 못하는 길로 걸어갔다.

"이제 조선으로 돌아가자."

1946년 1월 말, 형순은 부모님과 이진복, 이말순, 사촌오빠 두 명과 항구에 정박된 카페리호에 몸을 실었다. 바닷바람은 형순의 볼을 세차게 때렸다. 일본에서 제주도로 가는 연락선이었다.

'조선에서 잘 지낼 수 있을까.'

형순은 굳은 얼굴로 흰 거품이 흩어지며 멀어져가는 항구를 바라봤다.