큰사진보기

|

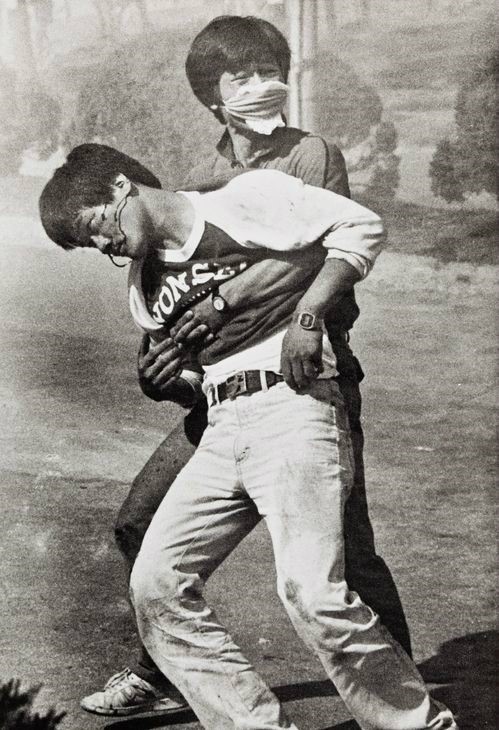

| ▲ 1987년 6월9일 연세대학교 정문앞에서 경찰이 쏜 직격최루탄에 맞은 직후 동료의 부축을 받고 있는 이한열 열사(앞)의 모습. |

| ⓒ 이한열기념사업회 | 관련사진보기 |

1987년 9월, 나는 현재 재직하고 있는 대학의 전임강사로 발령받았다. 그 몇 달 전인 6월 10일에는 대학에 지원하기 위한 서류들을 얼추 갖춰 다음날 우편으로 부치고자 학교에서 내려오는 길이었다. 후배들과 마주쳤는데 오후 6시 서울시청 앞에서 있을 시위를 위해 작은 종이 태극기를 나눠 줬다. 나는 태극기를 돌돌 말아 양말에 꽂고 바짓단으로 가린 후 서소문으로 나갔다.

이미 그곳에선 검문, 검색이 시작됐고, 더럭 겁이 난 나는 태극기를 슬쩍 쓰레기통에 밀어 넣었다. 그럼에도 얼떨결에 시위대에 합류하게 됐는데, '독재타도! 호헌철폐!'를 외치다 보니 차가 사라진 남대문 앞 큰 찻길 한가운데로 나가 시위대의 제일 앞줄에 서게 됐다.

시위대와 얼마 안 떨어진 거리에 위치한 하얀 헬멧을 쓴 '백골단'과 시선이 마주쳤다 생각하는 순간, 그들의 전광석화와도 같은 진압이 시작되고 나는 도망가다 막다른 골목에서 그들이 투척한 '사과탄'의 최루액에 뒤집혀 씐 채 뒷덜미를 잡혔다. 꼼짝없이 인근의 소위 '닭장차'로 끌려갈 참이었다. 눈물, 콧물이 범벅이 된 채, "나는 그냥 지나가던 시민인데 어쩌고저쩌고" 하면서 비굴한 애소를 했다. 백골단은 내가 갖고 있던 대학 지원 서류봉투 속을 이리저리 들쳐보더니 그냥 풀어줬다.

놀란 가슴을 쓸어안고 돌아온 다음 날엔가 신문에서 최루탄의 난사로 동료에게 안긴 채 쓰러져 있는 이한열의 사진을 보게 되었다. 사진을 보는 순간 잠시 심장이 멎는 듯했던 것이, 사진의 끔찍한 장면도 장면이지만 그는 바로 전해 나로부터 교양 국어를 배운 학생이었기 때문이다. 보는 즉시 그 학생을 알아차릴 수 있었던 것은, 원래 농담을 잘 하기로 소문난 내 강의에 유독 그 학생만은 마지못해 약간의 미소를 지을뿐 늘 타는 듯한 눈으로 나를 직시했던 것이 유난히 기억에 남았기 때문이다.

그런데 내가 또 한 번 더 놀랐던 것은 그가 세상을 떠나고 난 이후 간행된 그의 추모문집(학민사, 1989)에서 그가 남겨놓은 일기에 나의 강의와 관련된 짤막한 추억을 전하고 있었기 때문이다. 진지하고 고뇌에 찼던 그의 짧은 대학시절의 한 귀퉁이에 내가 들어앉아 있었다는 사실이 영 마음을 아리게 했다. 그러고 보니 당시 한 학기 수업이 거의 끝나갈 무렵 윤동주의 <쉽게 씌어진 시>를 강의했을 때가 생각났다.

"인생은 살기 어렵다는데/시가 이렇게 쉽게 씌어지는 것은 부끄러운 일이다.// …… 등불을 밝혀 어둠을 조금 내몰고/시대처럼 올 아침을 기다리는 최후의 나……"

무력한 자신의 삶의 굴욕을 괴로워하면서도 언제든지 자신의 목숨을 바칠 각오를 벼리던 윤동주의 시를 열강하면서, 학생들도 이에 크게 공감을 했던 듯싶다. 이한열도 바로 그들 중의 한명이었다고 생각하니 그의 죽음에 내가 일조를 한 것이 아닌가 하는 죄책감이 들었다. 그러면서 나는 과연 수업시간에 학생들을 가르치면서 내 자신이 옳다고 얘기한 신념들을 얼마나 삶에 일치시키며 살았느냐 하는 점에서 자책도 했다.

다시 유월에 이한열을 생각하며 이를 글로 옮기면서 이게 다 허명이나 얻고자 하는 일이 아닌가 하는 부끄러움도 들기는 한다. 그러나 인제 어느덧 정년을 코앞에 두고 있는 나는, 그래도 먼 옛날 이한열에게 가르쳤을 당시의 그 마음과 생각에서 크게 변한 것 없이 현재 우리 학생들을 가르치고 있다는 것을 작은 위안으로 삼는다.