큰사진보기

|

| ▲ 갤러리 라파예트(Galeries Lafayette) 파리를 대표하는 파리 내 최대 규모의 백화점 |

| ⓒ 이동규 | 관련사진보기 |

철학자의 이름을 본뜬 명품 쇼핑 거리

프랑스 파리의 유명한 명품 쇼핑 거리 중 하나가 '몽테뉴 거리'(Avenue Montaigne)다. 그 유명한 샹젤리제 거리와 인접해 있으며, 샤넬을 위시한 각종 명품 브랜드들이 가로수처럼 도로 양변으로 줄지어 있다.

'몽테뉴'라는 거리 이름은 16세기 프랑스에서 법관으로 활동했던 미셸 에퀨 드 몽테뉴(Michel Eyquem de Montaigne)의 본명을 본뜬 것이다. 사실 몽테뉴는 우리에게 법관보다 <수상록(隨想錄, Essais)>의 저자로 유명한 사람이다. 책 제목에서도 알 수 있듯이 그는 자신의 저서 덕분에 현대적인 의미의 수필(에세이) 개념을 최초로 확립한 인물로 평가받는다.

문학 장르로서 수필이 개인의 사변을 불특정 다수에게 나름 유의미한 모양새로 토로하는 글쓰기라는 점을 감안한다면, 명품 거리의 이름이 수필의 창시자와 동일하다 해도 그리 괴상하게 느껴지지는 않는다. 명품이 외면에 기초한 패션이라면, 에세이는 내면을 소재로 삼는 패션이랄까.

명품을 걸치고 다니는 일이 자신의 정체성과 기호를 표현하는 수단 중에 하나라면, 에세이를 씀으로써 자신의 가치관을 피력하는 일도 결국 본인 사상의 정체성을 드러내는 일이기 때문에, 명품 소비와 수필 작성은 묘하게 상관성이 있는 셈이다.

그러나 프랑스가 왜 명품을 대표하는 도시가 되었는지 그 이유를 분석하는 데 있어서 이처럼 형이상학적인 설명보다 훨씬 근본적이고 사실에 기반을 둔 설명은 없을까?

있다. 그리고 이를 찾기 위해서는 파리 중심부가 아니라 조금 멀리 파리의 외곽으로 여행을 떠나야 한다.

프랑스식 '참근교대'를 실시한 루이 14세

루이 14세는 본래 파리 한복판에 있던 루브르 궁전에서 거주했다. 그런데 파리 시민들이 궁전 근처에서 폭동을 자주 벌이는 탓에 파리 외곽으로 이사를 꾀한다. 그는 교외에 당대 전 세계에서 유례가 없을 만큼 화려하고 성대한 궁전을 짓는데, 그것이 바로 베르사유 궁전이다. 21세기의 현대인이 보기에도 그 우아함과 위용이 느껴질 정도인데 하물며 아직 근대화가 제대로 만개하기도 전인 17세기의 사람들이 보기에는 그 아방궁이 오죽 대단해 보였을까 싶다.

루이 14세는 베르사유 궁전에 새 둥지를 튼 뒤 자신의 왕권을 공고히 하는 정책들을 시행한다. 그중 하나가 프랑스식 '참근교대' 제도다.

참근교대는 과거 일본의 에도 시절에 실존했던 제도다. 도쿠가스 이에야스의 가문이 전국을 통일하고 에도 막부를 세운 뒤 자신들의 권력을 강화하기 위해 시행한 정책으로서, 이 정책에 따라 전국 각지의 영주들은 1년 정도를 단위로 하여 자신의 본거지와 에도를 번갈아 가며 생활해야 했다. 다이묘라고 불렸던 당시의 영주들의 동태를 간간이 감시하고, 그들이 에도를 왕래하는 데 막대한 시간과 비용을 쓰게 하여 그들의 정치력과 경제력을 약화하려는 심산이었다.

큰사진보기

|

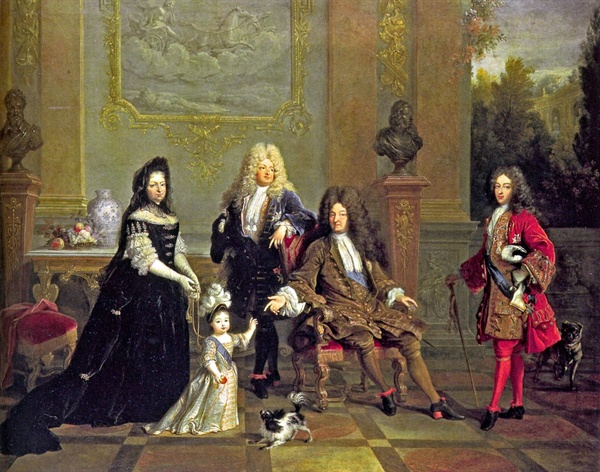

| ▲ 루이 14세와 가족들 두 아들과 손자, 그리고 가정교사와 함께 있는 루이 14세 |

| ⓒ www.altesses.eu | 관련사진보기 |

루이 14세도 에도 막부처럼 지방의 영주들로 하여금 매년 일정 기간 이상을 베르사유 궁에 머물도록 강요한다(서로 비슷하다는 비유일 뿐, 루이 14세가에도 막부의 제도를 차용했다는 뜻은 당연히 아니다). 실제 베르사유 궁을 구경하다 보면 마치 거대한 아파트 건물을 탐험하듯 그 수많은 방들 때문에 어느 순간 지쳐버리게 마련인데, 이토록 방이 많았던 이유 중에 하나가 궁에 머무는 영주들에게 기거할 공간을 제공하기 위해서라고 한다.

비록 볼모로 잡힌 신세였지만 영주들, 즉 당시 귀족들의 궁궐 생활이 마냥 불행하지만은 않았다. 루이 대왕은 곧잘 파티를 벌였고 귀족들은 이를 통해 기분전환을 하거나 인맥도 쌓고, 종종 '19금'을 넘나드는 유흥도 즐겼다. 뿐만 아니라 파티에서 왕의 눈에 띄어 권력의 중심부에 다다를 수도 있는 등 파티는 귀족들에게 여러모로 쓸모가 있는 행사였다.

큰사진보기

|

| ▲ 베르사유 궁전의 정원 갖가지 수목들과 꽃, 조각상 등이 어우러진 산책로 |

| ⓒ Pixabay | 관련사진보기 |

욕망의 도가니였던 베르사유 궁전

프랑스가 배출한 철학자이자 문화학자였던 르네 지라르(Rene Girard)는 자신의 저서 <낭만적 거짓과 소설적 진실>에서 인간의 욕망에 대해 언급한 바 있다. 인간의 욕망은 결코 스스로 아무 이유 없이 생겨나는 것이 아니라, 주변 사람들 또는 자신이 동경하는 이상형으로 인해 "야기된다"는 이론이다.

그의 주장에 따르면 수백 명의 귀족들이 한데 모이는 궁전 속 파티 장소야말로 서로가 서로의 욕망을 자극시키는 데 최적의 장소였을 테다. 왕을 비롯한 귀족들은 자신들의 부와 권력을 자랑하는 일이 익숙한 계층이다. 그토록 과시욕이 넘쳐나는 이들끼리 하루가 멀다고 파티에서 연신 마주치는데, 사치스러운 소비문화가 생겨나지 않는 것이 도리어 이상하지 않을까.

베르사유 궁전은 한마디로 왕족과 귀족들 간의 '비교'가 난무하는 장소였다. 그들은 서로의 과시 행위를 모방하고 더 좋은 사치품으로 경쟁을 일삼으며 베르사유 궁전을 거대한 욕망의 도가니로 탈바꿈했다. 의복이나 장신구 등 패션 물품은 날이 갈수록 화려해졌고 그 값은 치솟았다.

경제학자 베블런이 지적한 것처럼 소위 돈깨나 있는 사람들 간에 자존심 전쟁이 벌어진 셈이다. 그리고 이들의 욕구를 만족시켜줄 만한 물건을 만들기 위해 파리 도심에는 일명 장인들이 생겨났고, 고급품을 비즈니스로 삼는 전문 장사치들도 생겨났다.

물론 이들의 향락과 퇴폐가 머잖아 민중들의 분노를 사서 프랑스 혁명의 기폭제가 되기는 했지만, 이렇듯 사치품을 추구하려는 수요자들이 대거 등장하고 그들과 관련한 상업 인프라가 확산되었다는 점은 매우 특기할만한 사항이다. 이는 그 사회가 전근대적인 경제 규모를 벗어나려 했다는 의미이고, 마치 이를 방증하듯이 그 즈음부터 프랑스 사회에서는 '부르주아'라고 불리는 상인계층이 사회의 새 주역으로 부상하기 시작한다.

큰사진보기

|

| ▲ 프랑스 파리의 전경 명품족과 보헤미안이 섞여 사는 이중 도시 |

| ⓒ Pixabay | 관련사진보기 |

극도의 찬란함과 고상한 지성미가 교차하는 이중 도시

파리에 사는 부르주아들은 왕족과 귀족들이 궁궐에서 소비하는 물품들을 약간은 더 값싸고 대중적인 방식으로 모방했다. 그리고 이러한 모방물들을 부르주아의 정체성을 표출하는 기호품으로 자랑하면서 조금씩 자신들을 가난한 평민들과 구분 짓기 시작했다.

본인들도 기실 평민에 불과했지만 더 이상 그들은 스스로를 평민으로 여기고 싶어 하지 않았다. 평민들 사이에도 계층이 나뉘기 시작한 것이다. 이것이 바로 현대판 명품의 원형이다. 돈이 있으면 가질 수 있다는 현대판 명품의 개념은, 약 400년 전 이렇게 시작되었다.

하지만 베르사유 궁궐의 호사로운 생활이 마냥 물질적인 낭비만을 초래한 것은 아니다. 귀족들의 즐길 거리로서 음악, 연극, 문학, 미술 등 각종 예술도 발전했는데, 우리가 지금도 향유하는 클래식, 오페라, 고전주의 희곡과 소설, 바로크 화풍 등이 당대의 궁정 문화를 반영한 예술 장르 및 예술 사조다.

예술가들뿐만이 아니라 볼테르, 라이프니츠와 같은 계몽주의 학자들도 이 시기에 활동했던 지식인들이다. 이렇듯 베르사유 궁궐에서는 물질문명만 꽃피운 것이 아니라 그 못지않게 정신문화의 싹도 활짝 틔웠다.

요즘도 파리를 '샤넬과 루이비통의 도시'로 여기는 사람들이 있는가 하면, 어떤 이들은 파리를 '예술과 문화의 도시'로 표현하기도 하는데, 이러한 '예술과 문화의 도시'라는 이미지는 사실상 루이 14세 시절부터 그 조짐을 보였다고 해도 과언이 아니다.

큰사진보기

|

| ▲ 깜봉(cambon) 거리에 있는 샤넬 본점 명품 브랜드 매장 앞에 줄지어 선 사람들 |

| ⓒ 이동규 | 관련사진보기 |

프랑스 파리는 이중적인 매력을 지닌 도시다. 세속성과 낭만성, 언뜻 보면 이질적일 수밖에 없는 두 요소는 마치 센 강(La Seine)의 상류와 하류가 이어지듯 파리지앵들의 시크한 표정과 행색 속에 자연스레 묻어난다. 그렇지만 이 상반된 매력이 본디 한 장소 한 시기에서 동시에 태동했음을 알고 나면 그리 기이할 것도 없다.

우리는 루이 14세가 이룬 가장 큰 업적으로서 중앙집권화를 이루고 프랑스를 유럽 내 최강국으로 길러냈다는 점에만 주목하고는 한다. 그러나 한번쯤 베르사유 궁을 여행할 때 그가 초래한 뜻밖의 외부효과에도 잠시 관심을 가져보는 것도 괜찮을 듯하다. 한없이 럭셔리하면서도 한없이 보헤미안스럽도록 파리에 양면적인 색채를 -엉겁결에- 심어놓은 400년경 이전의 절대 군주, '태양왕' 루이 14세로서 말이다.