| 30년 전인 1988년 6월 4일, 숭실대학교에 다니던 박래전 열사는 ‘광주 학살원흉의 처단’을 외치며 분신했고, 6월 6일 사망했습니다. 어느 덧 그로부터 30년의 세월이 흘렀습니다. 30주기를 맞아서 박래전 열사의 뜻과 시를 알리려고 합니다. 뒷전에 밀어두었던 유품들을 정리하고 작은 추모관도 만들려고 합니다. 이번 스토리 연재에는 박래군 소장(인권재단 사람)과 김응교 시인(문화평론가, 숙명여대 교수)이 같이 글을 쓰고 <오마이뉴스>가 함께 합니다. 좋은기사원고료를 3만원 이상 후원해주시는 분들께는 박래전 열사를 알리는 책 <1988 박래전>을 드립니다. 주소를 남겨주세요. 7회 동안 연재되는 박래전 열사의 이야기와 그의 시대에 많은 관심을 갖고 응원해 주시길 바랍니다. 응원해주시는 분들의 이름을 추모관에 적어두겠습니다. [편집자말] |

벌써 30년이 지났습니다. 1988년 6월 초 놀라운 소식을 들었습니다. 함께 연세문학회에 있던 친구 박래군의 동생 소식이었습니다. 래군이 동생 래전이는 숭실대학교에 다니고 있었는데 6월 4일 '광주 학살원흉의 처단'을 외치며 분신했고, 6월 6일 사망했습니다. 1987년 6.29선언 이후 이제 민주화가 되었다고 안심하는 사람들에게 박래전의 죽음은 졸고 있는 비계덩이의 등짝을 때리는 죽비(竹篦)였습니다.

겨울꽃으로 피어나는 꽃

큰사진보기

|

| ▲ 박래전은 숭실대 다형문학회에서 활동했던 시인이었다. 박래전은 숭실대 다형문학회에서 활동했던 시인이었다. |

| ⓒ 민중해방열사 박래전기념사업회 제공 | 관련사진보기 |

30년이 지난 오늘 우리는 또 안심하고 있지 않은가요? 촛불혁명이 이미 성공한 양, 남북통일이 이미 이루어진 양, 안심하고 있지 않은가요? 아직 청년 실업도 해결 안 되었고, 비정규직 노동자 문제도 흐지부지 하고, 성주 소성리 사드 문제도 해결 안 되었는데, 눈앞에 놀라운 판타지에 달떠 있지는 않은가요? 바로 오늘 아비와 16개월의 아기가 굶어죽는 이 현실 앞에 우리는 너무 일찍 파티를 열고 있지 않은가요? 현란한 시기에 박래전이 30년 전에 쓴 시를 다시 읽습니다. 읽으면서 다시 정신 차립니다.

당신들이 제게 돌아오지 않을 것을

아는 까닭에

저는 당신들의 코끝이나 간질이는

가을꽃일 수 없습니다.

제게 돌아오지 못할 것을 아는 까닭에

저는 풍성한 가을에도 뜨거운 여름에도

따사로운 봄에도 필 수 없습니다

그러나 떠나지 못하는 건

그래도 꽃을 피워야 하는 건

내 발의 사슬 때문이지요.

겨울꽃이 되어버린 지금

피기도 전에 시들지도 모릅니다

그러나 진정한 향기를 위해

내 이름은 동화(冬花)라 합니다.

세찬 눈보라만이 몰아치는

당신들의 나라에서

그래도 몸을 비틀며 피어나는 꽃입니다.

- 박래전, 「동화(冬花)」 전문

얼마 전 남녘과 북녘의 정상이 만났을 때 그 이벤트의 제목은 "봄이 온다"였습니다. 우리는 지금 모두 봄이라고 생각하지만, 꽁꽁 얼어붙은 "세찬 눈보라만이 몰아치는" 야만의 시대가 있었습니다. 이 시에서 화자는 이 편이 아닌 저 편에서 말하고 있다. 이승이 아닌 저승, 오늘이 아닌 내일, 저기에 미리 가서 독자에게 말을 건네고 있습니다.

"당신들이 제게 돌아오지 않을 것을 / 아는 까닭에"라는 화두, 독자들이 어떻게 살아갈지 이미 알고 있다는 투지요. 지난여름에 한 일을 알고 있다가 아니라, 당신들이 미래에 어떻게 살지, 얼마나 구질구질하게 살아갈지 안다는 말입니다. 절대로 자신처럼 온몸 던져 살아가지 않을 것을 안다는 말일 겁니다.

1연 1행에 "당신들이 제게 돌아오지 않을 것을" 화자가 미리 안다는 첫 구절은 쇠망치로 맞는 기분입니다. 니체와 하이데거는 인간의 운명이란 미래에 의해 결정된다고 했습니다. 미래를 다짐하고 현재 온몸 던져 기투(企投/Entwurf)하는 것이 현존재입니다. 사건적 계시(啓示)는 정오(正午)의 표범처럼 '미래에서 느닷없이 덮쳐온다'고 니체는 말했습니다. 이 시는 미래의 저편에서 화자가 우리에게 말을 걸고 있습니다.

1연 3행은 더 충격이지요. "저는 당신들의 코끝이나 간질이는/가을꽃일 수 없습니다"라며 감상적인 시, 코끝이나 간질이는 시는 쓸 수 없다고 합니다. 시류에 영합하거나 자연으로 도피하는 글쟁이를 호되게 모독하는 표현입니다. 화자는 자신이 누구나 피울 뻔한 꽃이 될 수 없다는 것을 압니다.

2연에서 또 미래를 말합니다. "제게는 돌아오지 못할 것을 아는 까닭"에 그는 풍성한 가을에도 뜨거운 여름에도 따사로운 봄에도 화자는 꽃으로 태어날 수 없다고 합니다. 이미 그는 시대적 운명으로 깨어진 주체입니다. 그런데도 화자는 "꽃을 피워야 하는" 운명을 갖고 있습니다. "내 발의 사슬", 곧 운명입니다.

이 운명의 꽃이 "내 이름은 동화(冬花)"라고 합니다. 겨울에 피는 꽃이랍니다. 그것은 가장 추울 때, 아무도 꽃 피우려 하지 않을 때 몸 비틀며 피어나는 겨울꽃입니다. 마지막 연은 오늘 이 봄날 같은 시대에 살아 있는 나를 부끄럽게 합니다.

"당신들의 나라에서 / 그래도 몸을 비틀며 피어나는 꽃"시대의 경보기였던 시인

큰사진보기

|

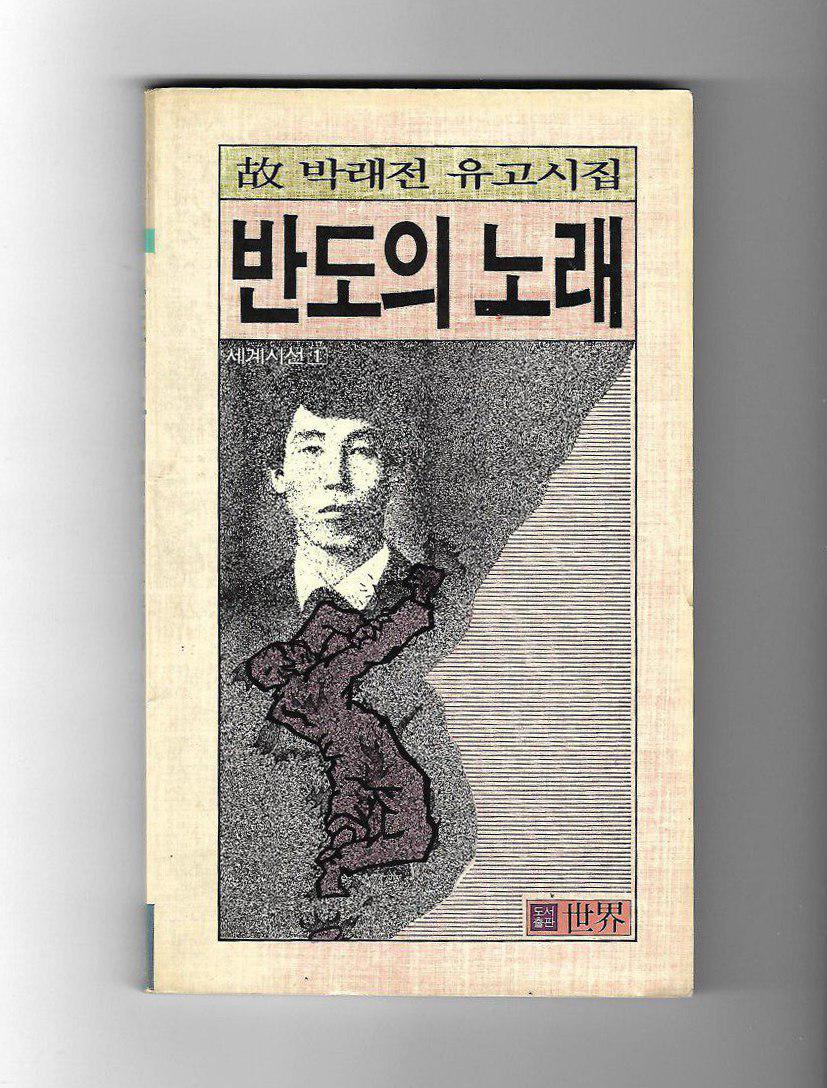

| ▲ 반도의 노래 유고시집 <반도의 노래>. 박래전의 49재에 맞춰 세계출판사에서 출판했다. |

| ⓒ 민중해방열사 박래전기념사업회 제공 | 관련사진보기 |

우리가 잊으려 해도 몸을 비틀며 피어나는 겨울꽃, 시인 박래전(1963~1988), 그는 우리 시대의 경고등 같은 존재입니다. "존재였다"라고 안 쓰고 "존재다"라고 쓰는 이유는, 그가 온몸으로 싸웠던 그 투쟁이 아직 현재형이기 때문입니다. 발터 벤야민이 그랬었지요. 시인은 온몸으로 화재경보기가 되어야 한다고.

불이 다이너마이트에 이르기 전에 타고 있는 심지를 자르지 않으면 안된다... '글을 쓴다는 것'은 경고음을 켜는 것에 다름 아니다. 발터 벤야민「긴급기술지원대」『일방통행로』)박래전은 학생운동을 하면서 틈틈이 시를 썼던 시인이었습니다. 그의 첫 번째 시집은 유고시집 『반도의 노래』(세계출판사, 1988)로 묶였습니다. 그의 시들은 "어두운 시대를 참 인간"으로 살고자 했던 인간의 고뇌를 담고 있습니다. 「동화」 외에도 그의 모든 시는 시대의 경보기들입니다.

"여름이면 참외 토마토 / 짬나면 똥장군도 져 보며 / 유리알 길 미끄러운 겨울날 / 뻥튀기 리어카를 끌었던 / 아버지"(「아버지의 고독」)의 아들로서 박래전은 시대의 경보기를 울렸습니다. "나는 대학생이 아니다 / 지금 여기서 나는 노가다 판의 질통꾼"(「질통」)으로서 박래전은 비상경보기를 울렸습니다. "아시안 게임 반대를 외치다 / 구류 15일을 살고 나온"(「모순.1」) 위반자로서 박래전은 비상경보기를 울렸습니다. "이노무 새끼들아 / 어떡하려고 두 형제가 다 유치장에 있어"(「어머니 말씀」)라며 절규하는 어머니의 아들로서 박래전은 비상경보기를 울렸던 것입니다.

1988년 6월 4일 광주학살 책임자 처벌 등을 요구하며 분신해 숨진 숭실대 인문대 학생회장 박래전(당시 25살)은 비극의 심지를 자르기 위해 스스로 화재경보기가 되어, "돌아오지 못 할" 저 편으로 갔습니다.

이날은 제6공화국이 출범한 지 100일째였습니다. 인문대 학생회장이었던 박래전은 3통의 유서를 학생회실 책상 서랍 속에 남겨두었습니다. 단 하나밖에 없는 목숨을 던져 외쳤던 "광주는 살아 있다", "군사 파쇼 타도하자", "청년학도여 역사가 부른다"는 세 마디는 아직도 우리 게으른 양심을 죽비처럼 때리며 일깨우고 있습니다.

부끄러움을 아는 이들에게 기억되길박래전의 시 「동화」 읽을 때마다 윤동주의 「서시」를 읽을 때만치 서늘한 긴장을 체험합니다. "별을 노래하는 마음으로/모든 죽어가는 것을 사랑해야지"라고 했던 실천, 그러면서 "나한테 주어진 길을 / 걸어가야겠다"는 다짐을 박래전의 「동화」에서 다시 선명하게 만나는 것이죠. 박래전은 걸어야 할 길을 확실히 써놓고 있습니다. 아닌 게 아니라, 시인 문익환 목사님은 윤동주에게서 비롯된 희생 제물들의 헌신(獻身)을 이렇게 써놓았습니다.

너는 스물아홉에 영원이 되고

나는 어느새 일흔 고개에 올라섰구나

너는 분명 나보다 여섯달 먼저 났지만

나한텐 아직도 새파란 젊은이다

너의 영원한 젊음 앞에서

이렇게 구질구질 늙어 가는 게 억울하지 않느냐고

그냥 오기로 억울하긴 뭐가 억울해 할 수 있다만

네가 나와 같이 늙어가지 않는다는 게

여간만 다행이 아니구나

너마저 늙어간다면 이 땅의 꽃잎들

누굴 쳐다보며 젊음을 불사르겠니

김상진 박래전만이 아니다

너의 '서시'를 뇌까리며

민족의 제단에 몸을 바치는 젊은이들은

후꾸오까 형무소

너를 통째로 집어삼킨 어둠

네 살 속에서 흐느끼며 빠져나간 꿈들

온몸 짓뭉개지던 노래들

화장터의 연기로 사라져 버린 줄 알았던 너의 피묻은 가락들

이제 하나 둘 젊은 시인들의 안테나에 잡히고 있다

ㅡ문익환,「동주야」전문.

문익환 목사님은 친구 동주의 삶에서 "김상진 박래전"을 보았던 것입니다. 문 목사님은 윤동주의 "서시를 뇌까리며/민족의 제단에 몸을 바치는 젊은이들" 이름에 박래전을 기억하고 계셨습니다.

30년 전, 박래전(당시 만 25살)은 비극의 심지를 자르기 위해 스스로 화재경보기가 되었습니다. 아직 그의 뜻은 쉽게 부활되지 않고 있습니다. 얼마나 더 많은 사람들이 죽어가고 쓰러져야 할지…그가 그렇게 온몸을 살려 외쳤건만 아직도 분단된 조국은 비정규직과 궁핍한 농민의 눈물에 찌들고 있습니다.

매년 6월이면 그의 기일에 몇몇 사람들이 모여 그의 뜻을 이으려 합니다. 그의 형 박래군은 온몸으로 동생의 뜻을 따르고 있습니다. 올해 30주기에는 부끄러움을 아는 더 많은 이들이 시인 박래전을 기억하면 좋겠습니다.

덧붙이는 글 | 글쓴이는 김응교(시인, 문학평론가, 숙명여대 교수) 입니다.