제가 어릴 적에는 어디를 갈 적에 그냥 '간다(가다)'고 했습니다. 그저 갈 뿐이었어요. 옆집에 가든 아랫집에 가든 동무가 사는 집에 가든 늘 간다고 했어요. 학교에도 가고 동사무소에도 가며 작은아버지네라든지 고모네에도 그저 갔습니다. 책방에도 가며 가게에도 가고 기차역에도 갔지요.

좋아하는 곳이 따로 있어서 찾아간다고 하더라도 저뿐 아니라 둘레에서도 하나같이 '간다'고 했고, '가자'고 했으며, '갈까' 하고 물었어요. 그런데 어느 때부터인가 '여행'이나 '산책' 같은 한자말을 쓰는 분이 나타났습니다. '여행·산책' 같은 말을 곳곳에서 쓰며 '간다'고 말하는 사람이 부쩍 줄었어요. 그러고 보면 "바람을 쐰다"고도 으레 말했지만, 이 말도 어느새 자취를 감춥니다.

저는 책방을 매우 사랑하는 사람은 아니지만, 책방을 퍽 자주 갔습니다. 책방을 자주 가니 '드나든다'고 이야기하는 분이 있었고, '쏘다닌다'라든지 '들락거린다'고 이야기하는 분이 있었어요. 저로서는 그냥 '갈' 뿐이지만 '드나들다·쏘다니다·들락거리다'라 말하는 분이 있으면 어쩐지 머쓱했습니다. 제가 그렇게 자주 가는가 싶어 돌아보곤 했어요.

스무 살이 넘은 뒤에도 책방에 늘 갔습니다. 이즈음부터 둘레에서 저한테 하는 말이 살짝 달라져요. '책방 순례'를 한다거나 '책방 여행'을 한다고 말하는 분이 생기더군요. 때로는 '책방 투어'라든지 '북스토어 투어'를 한다고 말하는 분이 있어요.

깜짝 놀라서 손사래를 쳤습니다. "아니요, 아니라구요. 저는 책방에 그저 '갈' 뿐입니다. 책방에서 저를 부르는 책이 있고, 저 스스로 배울 책이 많아서 책방에 즐겁게 '갈' 뿐이에요." 하고 말했어요. 그러나 제가 하는 말, "책방에 '간다'"를 고스란히 받아들이는 분이 거의 없었습니다. 저로서는 퍽 거추장스러운 '순례·산책·여행·투어·답사'를 쓰고 싶지 않은데, "책방에 간다"를 수수하게 받아들이지 못하시는구나 싶어서 몇 가지 말을 지어 보았습니다.

큰사진보기

|

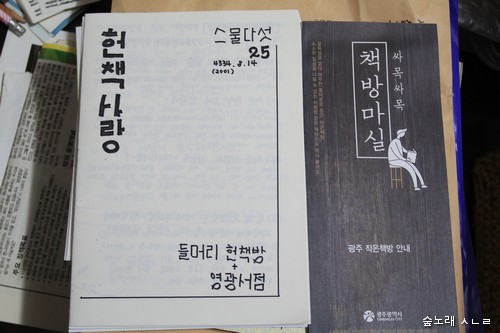

| ▲ 광주광역시에서 '마을책방 안내 책자'를 마련해서 전국 마을책집에 돌립니다. 요즈음 이런 책자를 쉽게 볼 수 있습니다. 이제서야 하니 아쉽지만, 이제라도 하니 반갑기도 합니다. 왼쪽은 글쓴이가 1994년부터 내던 '책방 안내 1인잡지'입니다. |

| ⓒ 최종규 |

관련사진보기 |

책방 나들이, 책방마실'나들이'하고 '마실'을 함께 썼어요. '나들이'는 세 글씨라 아무래도 "책방 나들이"처럼 띄어야 제맛이라고 느끼고, '마실'은 두 글씨라 "책방마실"처럼 붙여도 좋겠구나 싶었어요. 책방을 즐겁게 자주 다닌다면 '책방마실'이라 하고, 차 마시기를 좋아하면 '찻집마실'이라 할 만하며, '산마실·들마실·바다마실·일본마실·섬마실·제주마실·서울마실'처럼 쓸 수 있겠다고 여겼습니다.

어느덧 '책방마실'이라는 이름을 써 본 지 스물다섯 해쯤 되는구나 싶어요. 2018년 1월에 강원도 춘천으로 책방마실을 다녀오는데, 춘천 어느 마을책집에 "싸목싸목 책방마실"이라는 이름이 붙은 알림종이가 있습니다.

전라도 광주에 있는 마을책방으로 싸목싸목 즐겁게 마실해 보자는 이야기를 담은 종이입니다. 깜짝 놀랐어요. 저는 스무 해 넘게 '책방마실'이라는 이름을 씁니다만, 이 이름을 곱게 여겨 받아들이는 분은 드문드문 보았거든요.

책방을 마실하자는 이야기를 공공기관 알림종이로 만나니 싱숭생숭했습니다. 놀랐습니다. 반가우면서 아리송했습니다. 그리고 이 이름 '책방마실'을 널리 받아들여 퍼뜨리기까지 스물다섯 해 즈음 걸렸네 싶어 새삼스러웠습니다. 더디다 싶더라도 때가 무르익으면 얼마든지 고이 품어 주는구나 싶었어요.

이러면서 생각을 하나 더 해 보았습니다. 둘레에서 아무도 '책방마실(책방 + 마실)'이라는 이름을 안 쓰던 무렵, '서점순례'나 '북스토어투어'나 '서점산책'이나 '북투어' 같은 말만 쓴 지난날 '책방마실'이라는 이름을 혼자서 투박하게 써 왔다면, 이제 이 이름은 이웃 여러분이 쓰라고 내려놓고서 제 나름대로 새 이름을 지어서 쓸 수 있겠구나 싶어요.

큰사진보기

|

| ▲ 책집에 붙은 길그림. 아직 '책집 길그림(책방지도)'가 없던 무렵, 골목골목 누비면서 '책집으로 가는 길그림'을 손으로 그려서 책집마다 돌리면서 이웃 책집을 서로 알릴 수 있도록 하곤 했습니다. |

| ⓒ 최종규 |

관련사진보기 |

책숲마실, 책집마실여러 해 앞서부터 '책숲마실'이라는 이름을 곧잘 씁니다. 우리가 읽는 모든 책은 숲에서 옵니다. 책을 빚는 종이는 나무요, 책종이로 삼는 나무는 우거진 숲에서 자라요. '책 = 종이'라 할 수 있기에 '책숲마실'이라 할 만합니다. 더 헤아린다면 '책 = 숲'이니, '책집마실(책방마실) = 숲마실'이라고 할 수 있어요.

책을 손에 쥐는 우리는 숲을 마실하듯 삶을 읽고 사람과 살림과 사랑을 읽는다고 할 수 있습니다. 이리하여 책을 고이 갖춘 가게는 '서점·책방'이라는 이름이지만 '책숲'이나 그냥 '숲'이라고만 해도 되리라 여겨요. 이러면서도 나무가 아름다운 숲하고 다르게, 나무한테서 얻은 고마운 종이로 지은 책을 살뜰히 갖춘 곳(집)을 찾아갈 적에는 따로 '책숲마실'이나 '책집마실' 같은 이름을 써도 어울리고 좋겠다고 생각합니다.

이 대목에서 저는 한 가지를 더 생각해요. 저는 전남 고흥에서 서재도서관을 꾸리기에, '도서관'이라는 이름을 한결 살뜰하면서 포근하게 가리키고 싶은 마음이기도 합니다. '책 = 숲'이라면, 숲이 깃든 집이면서, 숲이라는 책을 더 아끼려는 집이라면, 도서관을 '책숲집'이라고 가리키면 어떠할까 싶더군요.

여느 책집은 책을 사고파는 구실을 맡으면서 꾸준히 새로운 책이 드나듭니다. 도서관은 책을 고이 건사하면서 두고두고 읽는 자리로 제구실을 합니다. 그래서 '책방 = 책집'으로, '도서관 = 책숲집'으로, 제 깜냥껏 새롭게 이름을 붙여 보고, 책방이나 도서관을 마실할 적에는 '책집마실·책숲마실' 같은 말을 붙여 봅니다.

여러모로 이웃님한테 낯설 수 있고, 좀 엉뚱한 이름일 수 있습니다. 그러나 저는 제가 가꾸는 살림을 돌아보면서 늘 새롭게 이름을 지으려 합니다. 다달이 받아서 읽는 잡지를 '월간잡지'라 하기보다는 '달책'이라는 이름을 저 혼자서 써 봅니다. 철마다 받아서 읽는 잡지는 '계간잡지' 아닌 '철책'이라는 이름을 저 혼자서 써 봐요.

큰사진보기

|

| ▲ 책집 한 곳은, 숲에서 온 나무를 책으로 바꾸어 놓은 곳이니, '책숲'이라고 할 만하지 싶어, 이제 저는 '책숲마실'이라는 이름을 새로 지어서 씁니다. (전남 순천 형설서점) |

| ⓒ 최종규 |

관련사진보기 |

숲을 사랑하는 책이라면 '숲책(←환경책)'이라고 해 봅니다. '살림책(←육아서)'이나 '밥책(←요리책)'이나 '이야기책(←에세이)'이나 '글책(←문집, 논문)' 같은 이름도 붙여 봅니다.

예전에는 '책방 사장님'이라고 말했으나 요새는 '책방지기'나 '책방지기님'이라고 써요. 그러고 보면 이 이름도 '책집지기·책숲지기'라 바꾸어 볼 수 있네요. 저는 '출판계' 아닌 '책마을'을 말하고 싶으며, 책마을에서 책을 펴내는 분들한테 '책지기(출판사 직원)'라는 이름을 붙여 주고 싶어요.

책을 쓰는 이웃님이라면 '책쓴이(←필자·작가·저자·저술가)'라는 이름을 쓰고 싶습니다. 책을 쓰거나 책집·책숲집을 가꾸는 분은 '책길'을 걷는구나 싶고, '책넋'을 가꾸는 아름다운 일을 즐겁게 하는 '책벗'이자 '책동무'라고 느낍니다.

책을 한껏 펼치기에 '책마당'입니다. 책으로 노래하고 춤추고 웃고 어우러지기에 '책잔치'입니다. 책을 이야기하는 자리는 '책수다'나 '책노래'라 할 만하고, 책을 놓고 조곤조곤 이야기를 펼치니 '이야기꽃'을 연다고 느낍니다. '책밭'을 저마다 알뜰히 가꾸면서 아름다운 '책터'를 지어요.

이 땅에 꼭 책만 있을 까닭은 없으나 때로는 '책나라·책누리'가 될 수 있겠지요. 책집지기도 책숲지기도 책지기도 '책살림'을 여밉니다. 우리는 다같이 '책읽기'를 누립니다. 좋다고 여기는 책을 돌려읽으면서 '책나눔'을 하고, '책고을'이나 '책고장'도 하나둘 태어나요. 책을 아주 잘 아는 슬기로운 분이 있다면 '책님'이지 싶고, 아이들은 '책순이·책돌이'가 되어 '책꿈·책사랑'을 키웁니다.

책으로 길을 열고, 책으로 숨을 틔우며, 책으로 배우기에 '책꽃'이 됩니다. '책나무'가 서고 '책씨'를 심으며 '책바람'이 불어요. '책방마실'이라는 이름이 고운 징검돌이 되어 새로운 '책말'이 무럭무럭 자라나면 좋겠습니다.

덧붙이는 글 | 이 글은 글쓴이 누리집(http://blog.naver.com/hbooklove)에도 함께 올립니다.