▲ 시인 허연. ⓒ 홍성식

"눈 한 번 감았다 떴을 뿐인데, 생이 저물었구나"라고 탄식한 철학자가 있었다. 그랬던가? 세월은 빠르다.

떠들썩하게 시작된 2020년이 끝을 향해 치닫고 있다. 누구도 예언하지 못했던 '코로나19 사태'는 여전히 우리에게 아픈 손가락. 스산한 바람 속에서 어깨 움츠릴 겨울이 코앞이다.

그런데 말이다. 쓸쓸한 날엔 그 쓸쓸함을 억지로 숨길 필요가 없다. 쓸쓸함을 즐기며 한껏 고독해지는 것도 겨울을 이기는 좋은 방법. 코로나19가 지구를 멈추게 할 것인가?

난 그렇지 않다고 본다. 그 정도쯤의 고통이야 인류 역사 속에 숱했다. 쥐가 사람을 죽인 페스트부터, 히틀러 일당의 도그마가 야기한 세계 제2차대전까지. 그럼에도 우리는 망하지 않고 여기까지 왔다.

그럼으로 2020년도 지난날과 크게 다르지 않다. 여기 막막하고 외로운 올해 겨울을 함께 걸어줄 좋은 친구가 있다. 바로 시인 허연의 시집이다.

오래전이 아니다. 20세기엔 '발군(拔群)'이라 불러도 좋을 문학기자들이 있었다. 김훈, 이경철, 정철훈, 조용호, 최재봉….

빼어난 감각과 문장을 가진 그들은 각기 다른 신문사에서 자신이 속한 매체의 품격을 높여준 기자들. 또한 그들 대부분은 소설가나 문학평론가로 활동했다. 매일경제에서 오랜 기간 기자로 일하고 있는 허연 또한 '발군의 문학기자'에 당연지사 속하는 사람이다. 시인으로서도 독자들의 사랑을 받는.

20여 년 전부터 기자 선배인 허연을 가끔 만나곤 했다. 주로 문학기자를 대상으로 하는 모임이나 문인들의 행사장에서였다. 해사한 얼굴에 긴 손가락을 가진 그는 보기 드문 '독특한 사내'였다.

그 '독특함'은 지지난해 만났을 때도 마찬가지. 시인, 방송사 PD, 소설가, 문학평론가, 국회의원 비서 등등이 모인 자리에서도 그는 내가 처음 만났던 그날처럼 돌올했다. 그랬다는 것이다.

이제 그의 최근 시집으로 가자. 가와바타 야스나리(1899~1972)의 소설 <설국>이 준 정서적 충격에 시달렸던 청년 허연이 지천명(知天命)을 훌쩍 넘겼다. 나도 무섭고, 그도 무서울 것이다. 이 끔찍한 나이 오십이.

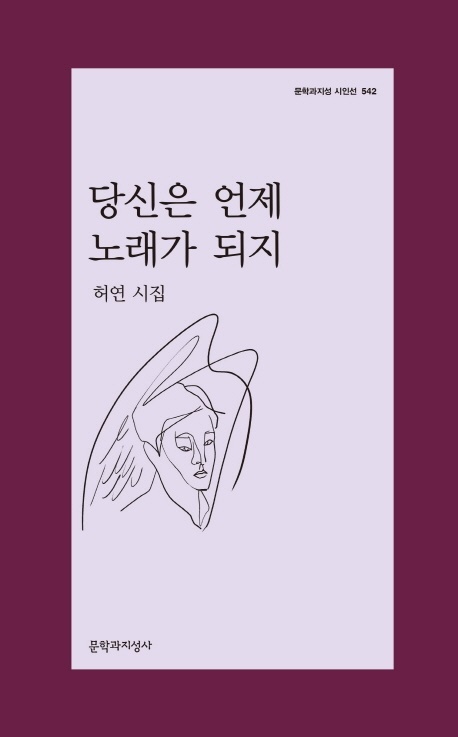

첫 시집 <불온한 검은 피>를 필두로 <나쁜 소년이 서 있다> <내가 원하는 천사> <오십 미터> 등의 책을 꾸준히 내놓았던 그가 최근 다른 어떤 시인도 흉내 낼 수 없는 스타일을 내면화하며 새 시집 <당신은 언제 노래가 되지>를 상재했다.

세상의 바깥에서 세상의 내면을 들여다보며 아파했던 그가, 멀리서 먼 곳으로 눈길을 보내려 했기에 언제나 고통 받았던 그가 보였다. 면밀하고 정확하기 위해 자신의 심장과 뇌를 '시의 여신'에게 바쳤던.

그걸 아는 사람이 왜 나밖에 없었을까? 오랜 문우(文友)인 시인 박형준은 '이곳에선 모든 미래가 푸른빛으로 행진하길'이란 제목의 발문을 통해 '허연의 시와 됨됨이'를 이렇게 진단한다.

"허연 시에 대한 첫인상은 담백하고 슬픈 기운이었다.…(중략) 맑으면서도 예술가적 비애가 서려 있었다. 무엇보다도 쓸데없는 과장이나 수식이 없는 점이 마음에 들었다.…(중략) 주머니에 유리구슬을 가지고 있는 소년. 허연에게 시란 슬프고 더러워서 오히려 푸른 유리구슬로 세상을 들여다보는 일이었을 것이다."

이쯤이면 해설이 시 수준이다. 해서 또 이런 추정이 가능하다. 허연은 박형준 정도가 아니면 친구로도 사귀지 않았겠구나,라는.

▲ 허연의 신작 시집 <당신은 언제 노래가 되지>. ⓒ 문지

누구도 흉내낼 수 없는 '그리움의 영역'으로 가는 시인

인간이 세계와 사물을 보는 눈은 크게는 비슷하고, 세부적으론 다르다. 기자 역시 박형준과 마찬가지로 허연의 새 시집에서 여전한 '슬픈 기운'과 '수식 없는' 담담함을 찾아냈다. 이는 이전 시집에서도 익숙하게 보아온 것들.

<당신은 언제 노래가 되지>를 통해 만나게 되는 허연의 작품들은 일가(一家)를 이룬 예술가의 절창에 보다 가까워져 있었다. 무르익은 스타일이 자신의 몸속으로 내면화되고 있는 모습이 어렵지 않게 느껴졌다.

시인 스스로는 저자 서문을 빌려 "소식은 없었다. 밤에 생긴 상처는 오래 사라지지 않는다. 도망치지 못했다"며 특유의 시니컬함으로 자신과 자신의 시를 낮추지만, 그건 말 그대로 겸양이다. 짤막하게 인용하는 아래 노래들의 품격이 어떤지 한 번 볼까.

야근조의 눈에 반사된 십자가

숯이 되어버린 길 잃은 양들

버스를 가득 채운 근심스러운 성자들

- '세상의 액면' 중에서.

슬픔은 위엄이다…

담장 안쪽에선

아무 일도 일어나지 않는다

- '무반주' 중에서.

새는 덩치는 커졌지만 눈은 슬퍼졌다

우리도 따라서 슬퍼지기 시작했다…

새가 죽던 날

취학 통지서가 배달됐다

- '경원선 부고' 중에서.

시인은 별다른 인간이 아니다. 세상을 누구보다 먼저 감각하기에 보다 크게 아픈 사람일 뿐. 그래서다. 시인이 보는 세상은 다를 수밖에 없다. 이 괴이한 역설. 그러나 어쩌랴? 이게 시(詩)고 시인(詩人)이다.

다시 우울과 막막함으로 은유되는 겨울이다. 이 겨울을 어떻게 살아낼 것인가? 모피 코트나 두꺼운 패딩만으론 차가운 바람과 추위를 온전하게 막아내기 힘들 터.

허연의 문장과 노래엔 겨울에 저항할 힘이 담겼다. 그걸 찾아내는 건 오롯이 독자의 즐거움이다.

게다가 시집은 백화점에서 판매하는 모피 코트처럼 비싸지도 않다. 허연의 신작 시집 <당신은 언제 노래가 되지>의 가격은 교보문고에서 8100원. 그게 비싸다고 느껴지는 독자가 있다면 내가 그 값에 준하는 밥을 사고 싶다.

당신은 언제 노래가 되지

허연 (지은이),

문학과지성사, 2020

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고